di Roberto D’Alimonte e Matteo Cataldi

Pubblicato sul Sole 24 Ore del 30 dicembre

La settimana scorsa abbiamo pubblicato su questo giornale (si veda il Sole del 22 dicembre) una simulazione del risultato delle elezioni politiche del 2013 se si fosse votato allora con il Mattarellum e tenendo conto della offerta politica e delle percentuali di voto di quelle elezioni. Il risultato era che il centro-destra avrebbe conquistato la maggioranza relativa dei collegi uninominali (212), davanti al centro-sinistra (188), con il M5s fermo a quota 74. Dal 2013 il quadro è cambiato, anche se non del tutto. Pd e M5s sono ancora i due maggiori partiti del sistema. Anzi, secondo tutti i sondaggi il loro predominio si è ulteriormente rafforzato. Qualcuno pensava che il Movimento di Grillo si sarebbe dissolto o comunque fortemente indebolito dopo quell’incredibile exploit del 2013, ma non è stato così. A quanto pare, nemmeno il ‘fattore Raggi’ sembra averlo danneggiato gravemente. I cambiamenti più significativi sono al centro e a destra. La coalizione di Monti si è dissolta e Scelta Civica esiste solo sulla carta. A destra Forza Italia e Lega Nord si sono divise. Né si sa se si rimetteranno insieme. Dipenderà dalla futura legge elettorale. In ogni caso il centro-destra nel suo complesso è più debole di allora. A sinistra non c’è più la Sel di Vendola, ma non si sa ancora con cosa verrà sostituita.

In questo quadro quale impatto potrebbe avere l’uso di un sistema elettorale basato sui collegi uninominali come quelli della legge Mattarella? Con i dati di sezione del voto referendario si sarebbe potuto fare una simulazione più interessante e più aggiornata. Ma questi dati non sono disponibili. Nel nostro paese a livello di sezione elettorale sono disponibili solo i dati delle elezioni politiche perché interessano la Camera e il Senato. Nonostante ciò, è possibile fare una stima utilizzando una procedura sofisticata, ma non priva di limiti, messa a punto dal CISE.

La simulazione che proponiamo qui combina i dati reali delle elezioni del 2013 con i dati virtuali delle intenzioni di voto rilevati nell’ultimo sondaggio CISE-Sole24Ore del mese scorso. Prima di tutto, abbiamo ricostruito i voti ottenuti nel 2013 dalle coalizioni e dal M5s, come se si fosse votato nei 475 collegi della Mattarella. Questo si è potuto fare grazie ai dati di sezione. Poi, visto che nel nostro sondaggio agli intervistati è stato chiesto sia l’intenzione di voto oggi (Novembre) che il voto espresso nel 2013, si è utilizzato questo dato per calcolare una matrice di flussi. Tali flussi tra il voto 2013 e l’intenzione di voto a Novembre 2016 sono stati stimati separatamente per il Nord, l’ex zona rossa e il Centro-sud. Questi coefficienti di flusso per zona consentono di trasformare i voti nei collegi nel 2013 nelle intenzioni di voto negli stessi collegi nel 2016.

Basta moltiplicare in ciascun collegio i voti di ciascun partito del 2013 per i coefficienti di zona stimati e ottenere così i voti 2016. Per esempio, nel collegio di Abano il Pd nel 2013 prese 17.379 voti. I flussi calcolati per il nord ci dicono che il 66% rivoterebbe il Pd, il 9% voterebbe il M5s, il 18% si asterrebbe, con il resto diviso su altri partiti. Ciò significa che la nostra simulazione ipotizza che di quei 17mila elettori, 11mila e 400 voterebbero Pd, 3mila si asterrebbero, 1500 sceglierebbero il M5s. Sommando infine i risultati dei partiti che nei collegi si presentano in coalizione con candidati comuni, si stima i voti dei candidati di ciascuna coalizione/lista e quindi il vincente in ciascun collegio. Da qui si arriva al risultato complessivo nella parte maggioritaria.

Per stimare la distribuzione dei 155 seggi proporzionali non si fa altro che sommare i voti stimati in tutti i collegi per i partiti e assegnarli proporzionalmente a chi ha superato la soglia del 4%. In questo modo abbiamo una mappa più aggiornata, rispetto a quella pubblicata la scorsa settimana, del possibile risultato elettorale con la legge Mattarella. Nella simulazione si è ipotizzata questa offerta politica: una coalizione di centrosinistra formata da Pd e Ncd-Udc, una coalizione di centrodestra formata da Fi, Lega e Fdi, il M5s che corre da solo, e una coalizione di sinistra formata da una lista unitaria di Sel e Si.

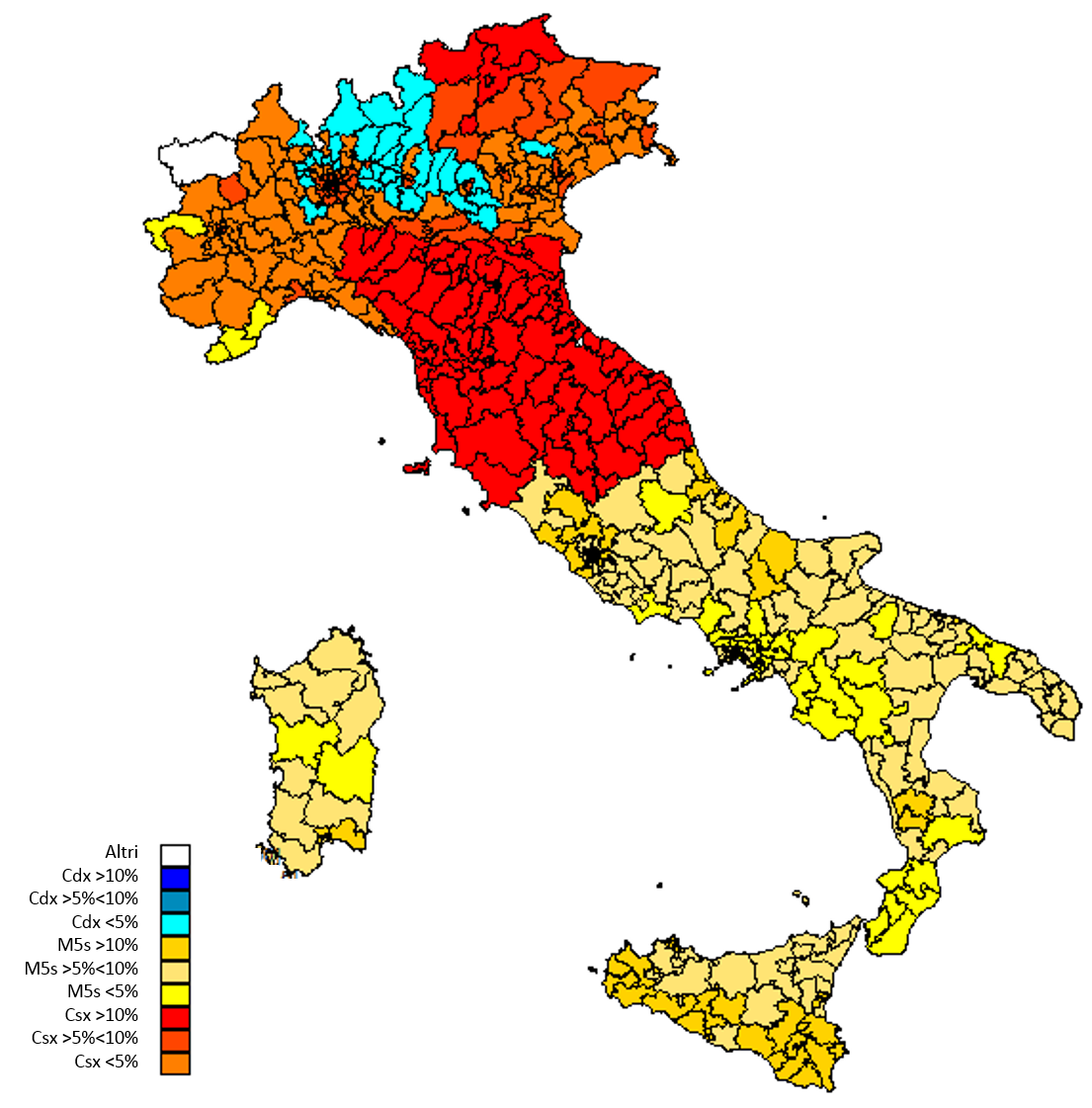

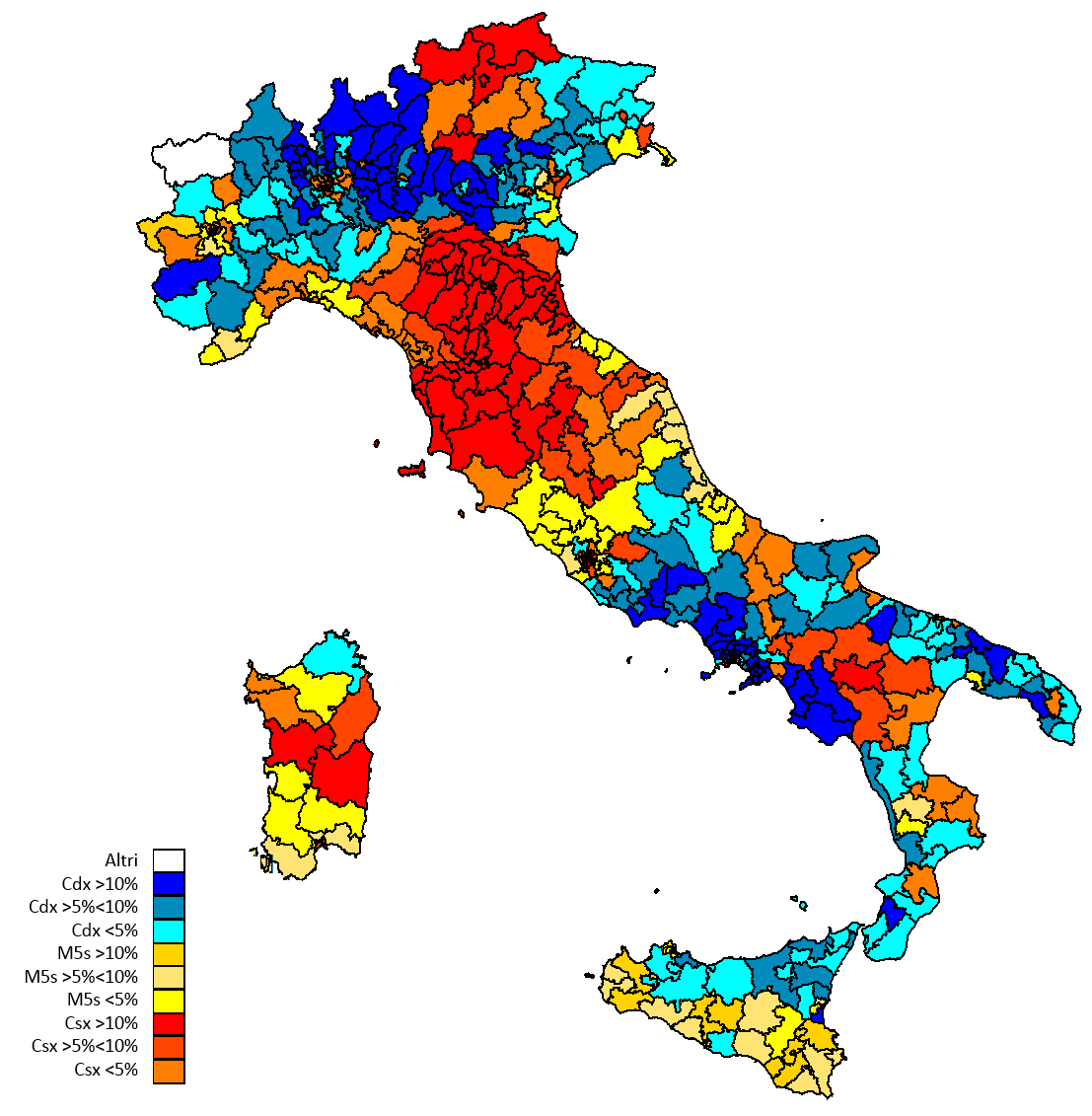

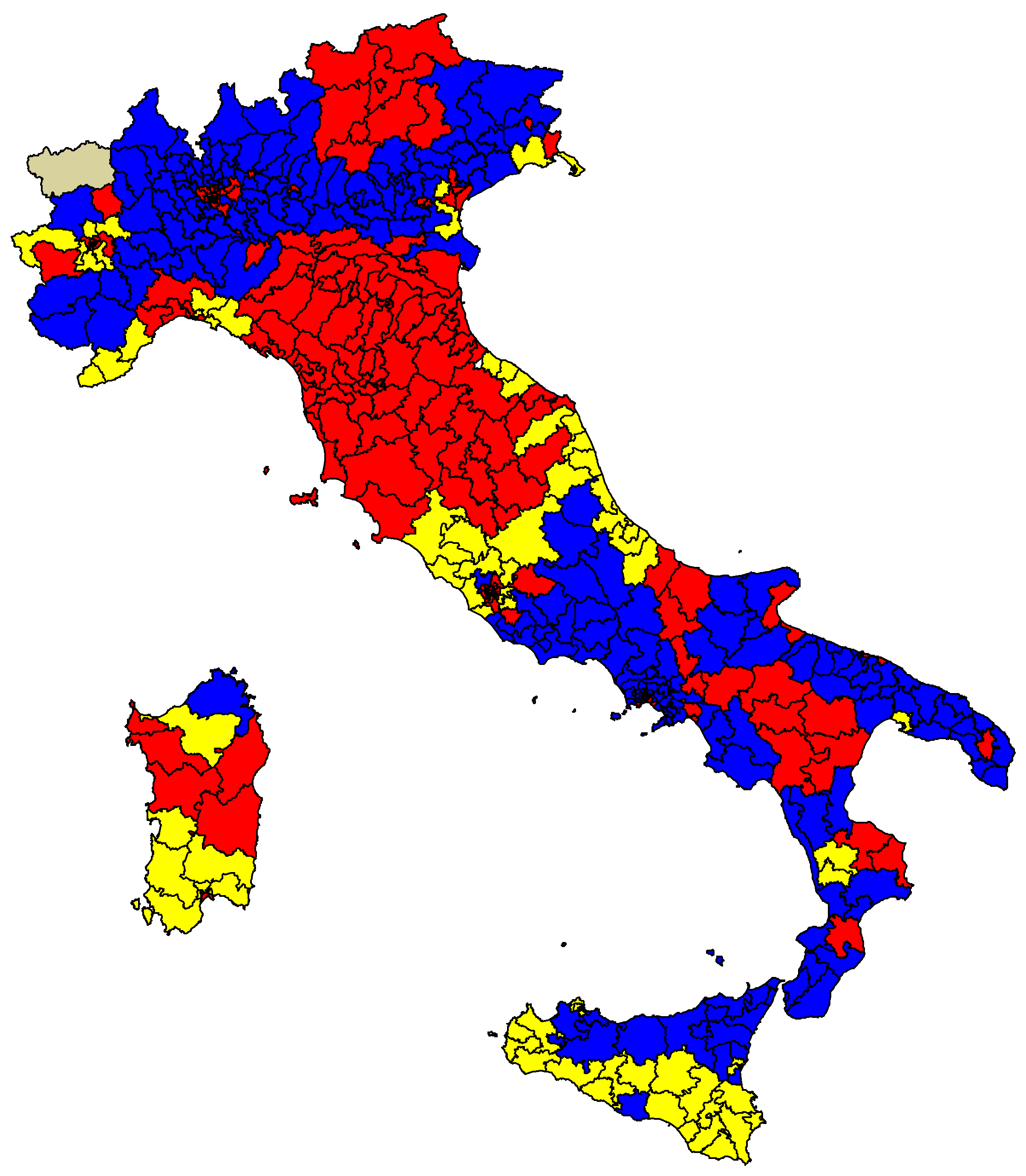

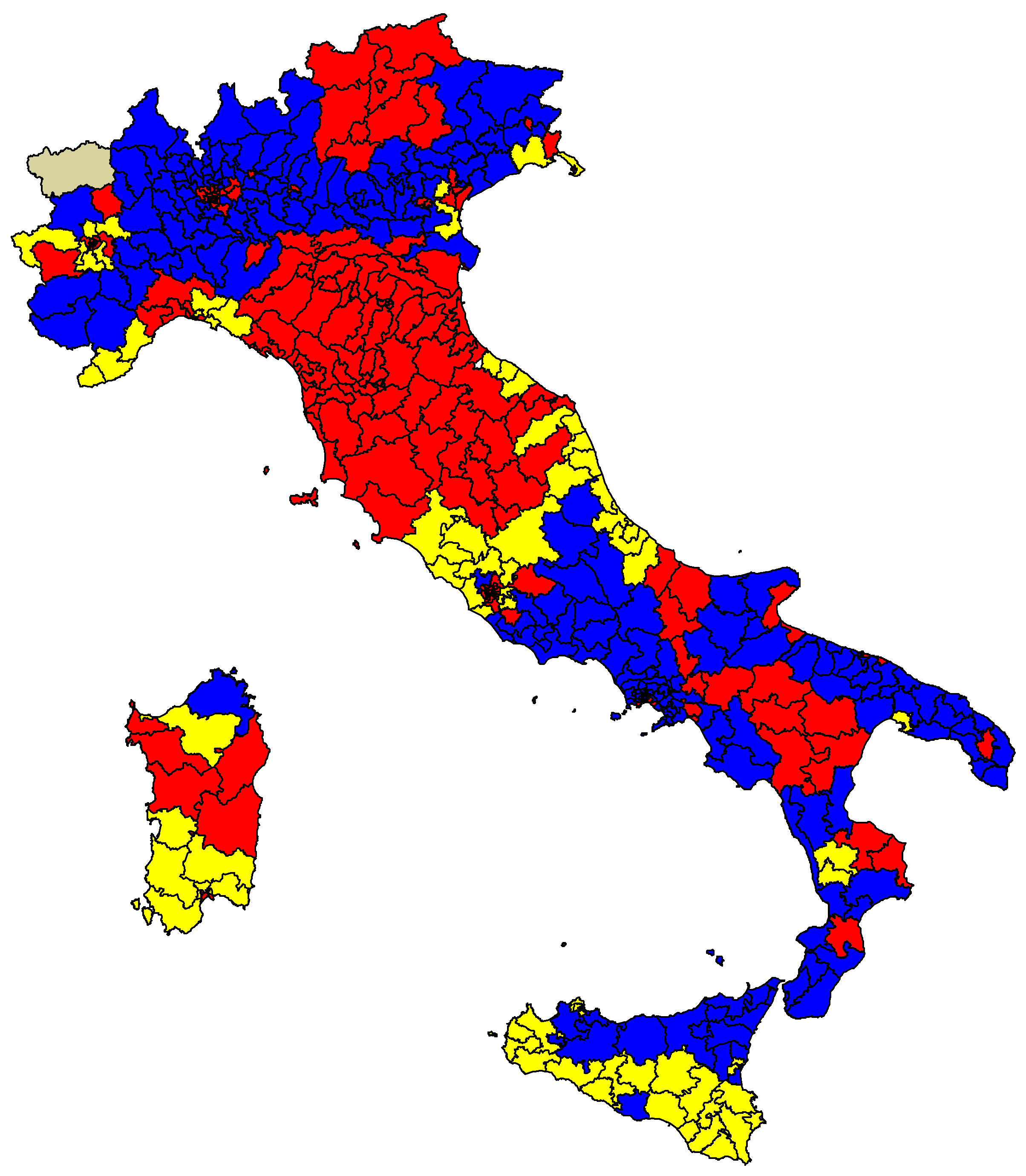

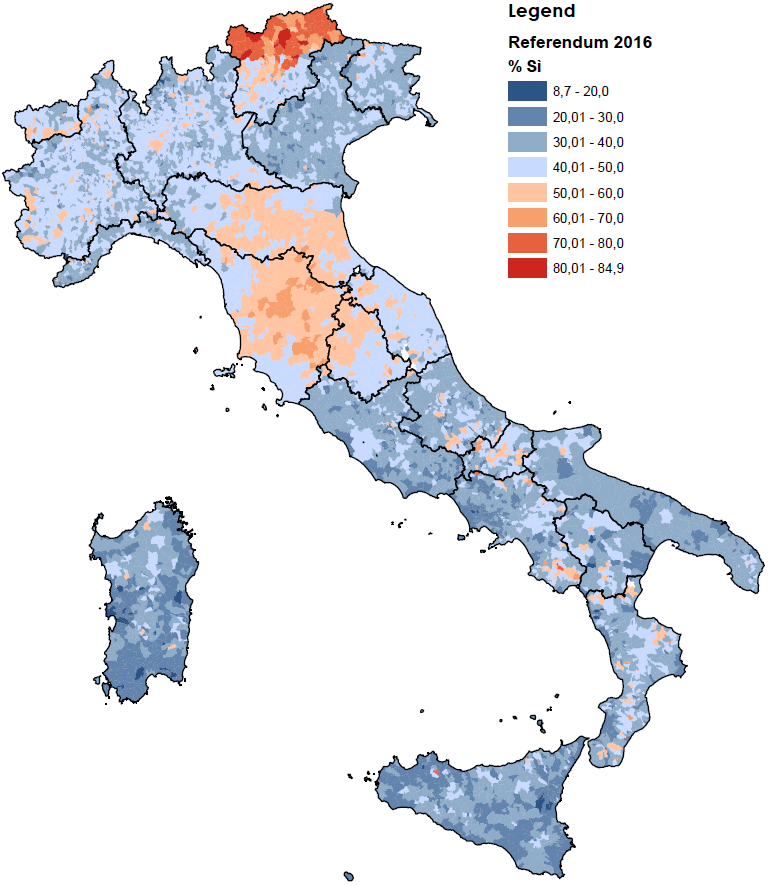

Quali sono le analogie e quali le differenze tra la mappa di oggi e quella della scorsa settimana che riproduciamo qui per comodità del lettore ? L’analogia più rilevante è la assenza di una maggioranza di governo. Il sistema elettorale non è decisivo nemmeno con questi dati. La maggioranza va costruita dopo il voto. E non è facile. Le differenze più importanti riguardano il M5s e il centro-destra. Nella mappa del 2013 la coalizione di Berlusconi risultava la più forte in termini di seggi maggioritari e di seggi totali. Come si vede nelle due mappe in pagina, prevaleva nettamente nei collegi del Nord e in molti collegi del Sud, grazie alla sua competitività sia nei confronti del Pd che del M5s. Tre anni dopo le cose sono nettamente cambiate. Da una parte il declino di Berlusconi e le divisioni del centro-destra, dall’altra la crescita elettorale del M5s nelle regioni meridionali penalizzano gravemente la competitività del centro-destra sia al Nord che al Sud. Con i voti stimati di oggi riuscirebbe ad ottenere solo 30 seggi maggioritari e 69 seggi totali. Così funzionano i collegi: cambiamenti anche modesti nelle percentuali di voto tra i partiti si possono trasformare in forti variazioni di seggi. Non è un caso che Berlusconi non li voglia, come ha ripetuto per l’ennesima volta in questi giorni. E’ meno chiaro perché non li voglia il M5s. Ma questa è una altra storia.

Figura 1 – Mappa dei vincenti nei 475 collegi uninominali del Mattarellum, per classi di scarti tra vincente e secondo arrivato in ciascun collegio. Dati elezioni Camera 2013.

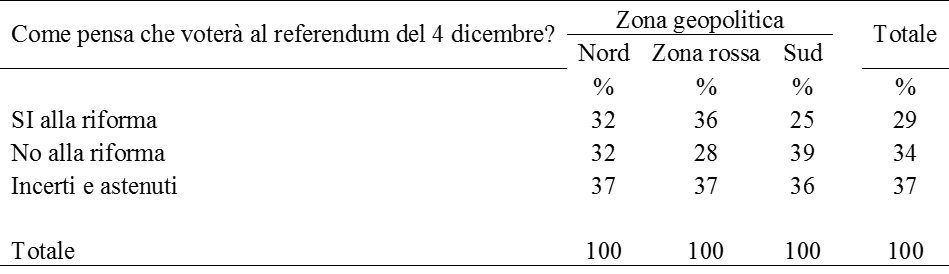

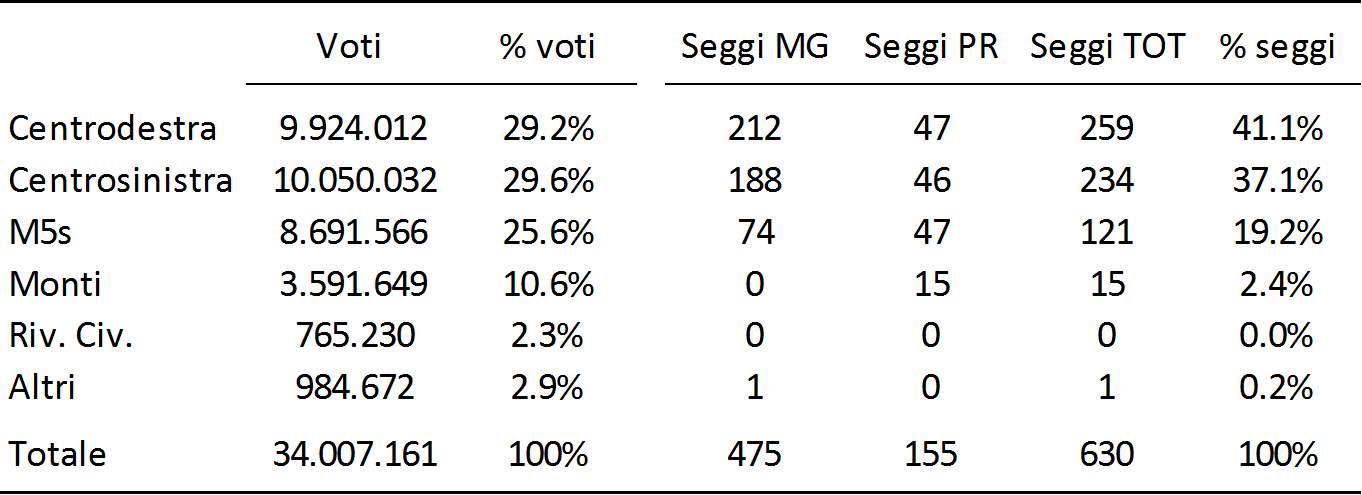

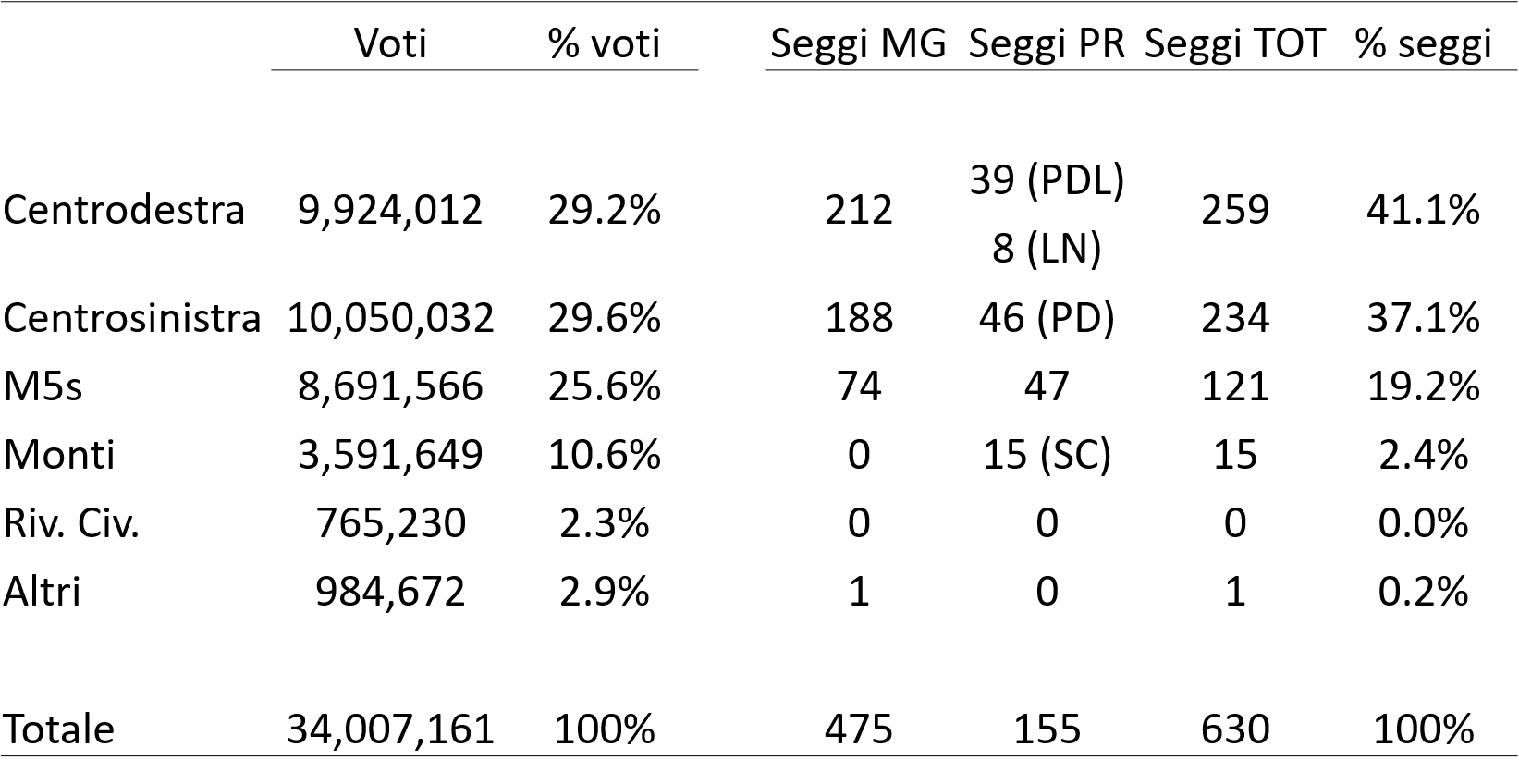

Tabella 1 – Simulazione del Mattarellum con i dati delle politiche 2013

Figura 2 – Mappa dei vincenti nei 475 collegi uninominali del Matarellum stimati con la procedura CISE per il 2016 e suddivisi per classi di scarti tra vincente e secondo arrivato in ciascun collegio.

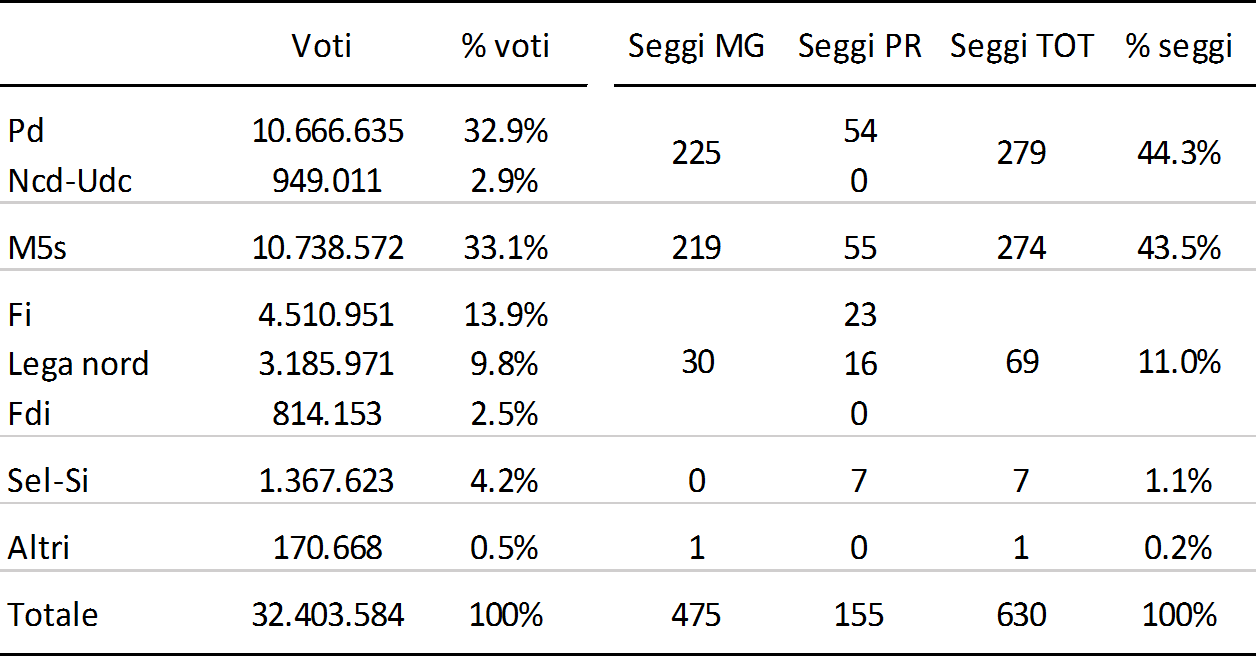

Tabella 2 – Simulazione con il Mattarellum del risultato 2016 stimato con la procedura CISE

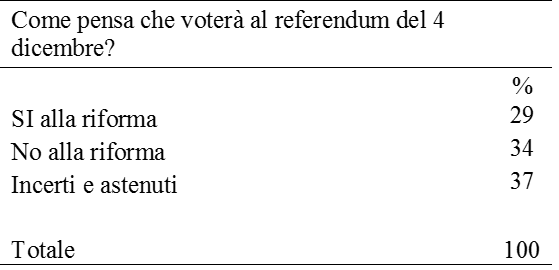

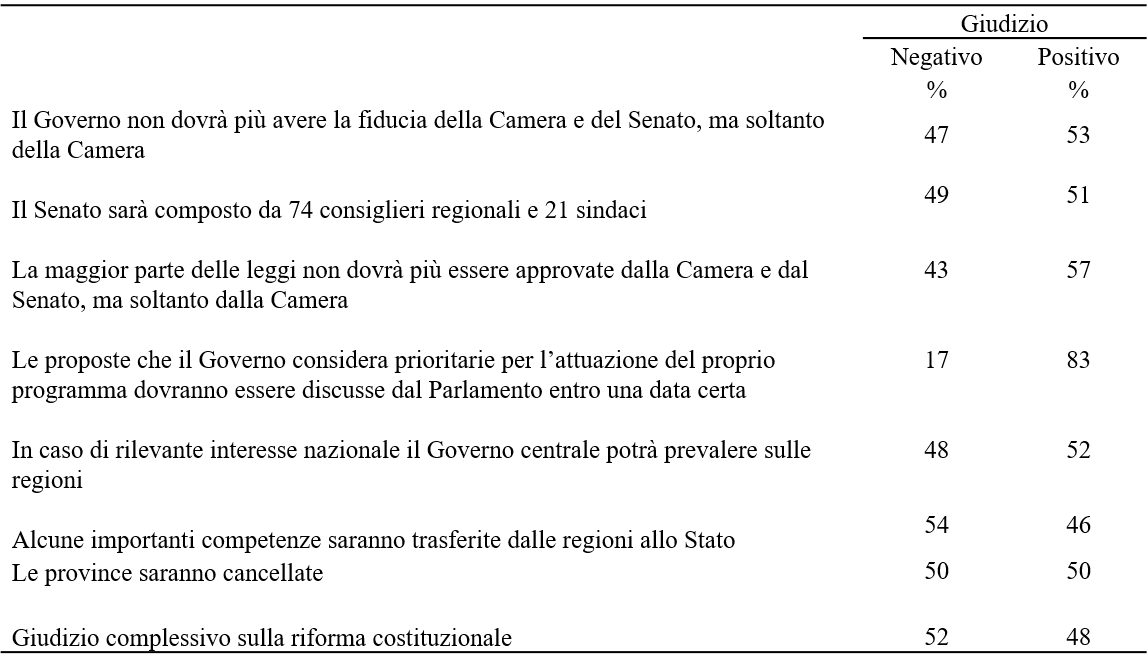

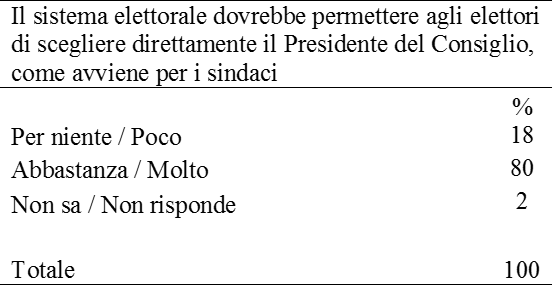

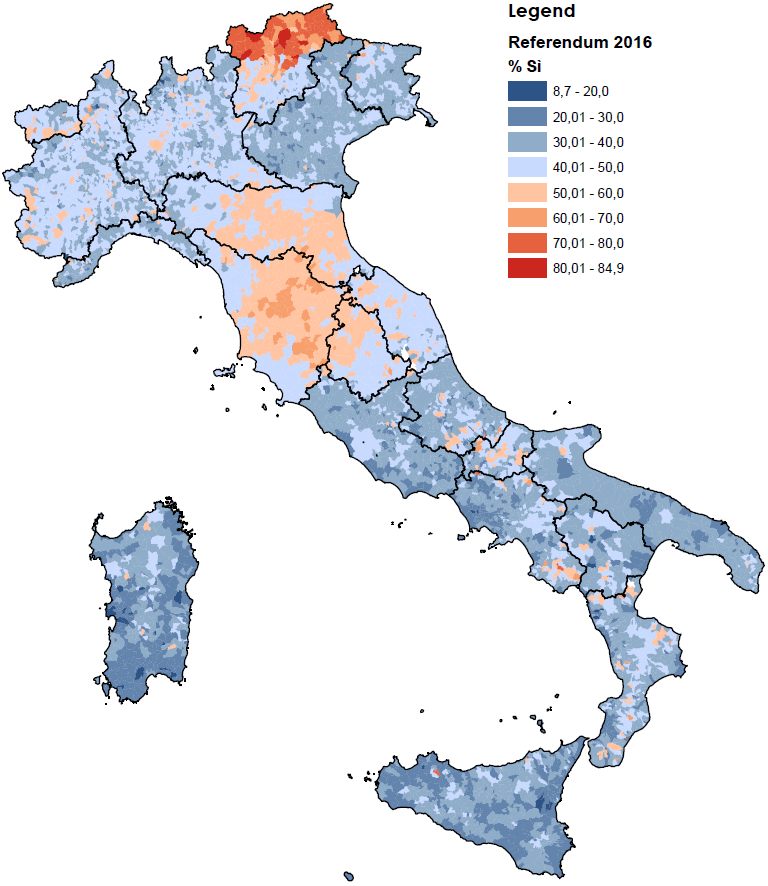

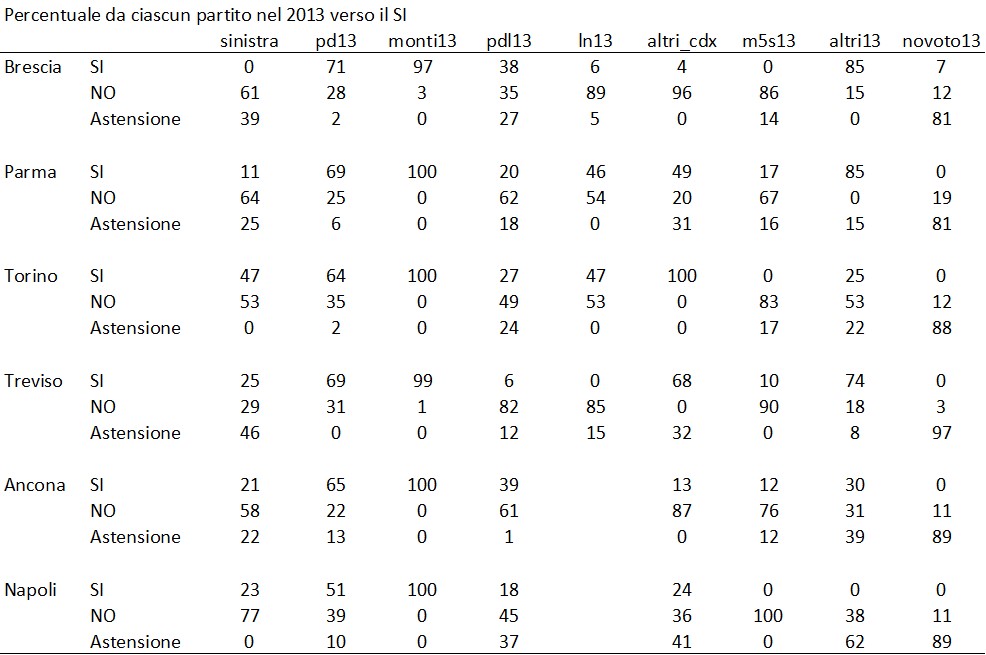

In conclusione, con il senno di poi si può dire che questo è stato un referendum che difficilmente il Pd poteva vincere. Troppi fattori hanno giocato contro il premier. Ma resta il fatto che 13 milioni di voti sono tanti. E da qui può ripartire la sfida di Renzi.

In conclusione, con il senno di poi si può dire che questo è stato un referendum che difficilmente il Pd poteva vincere. Troppi fattori hanno giocato contro il premier. Ma resta il fatto che 13 milioni di voti sono tanti. E da qui può ripartire la sfida di Renzi.