Questa domenica in 122 città si terranno i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta del secondo tempo di una partita cominciata due settimane fa. In gran parte offuscata dalle concomitanti elezioni europee, questa tornata di elezioni comunali è stata, almeno in termini numerici, la più importante degli ultimi anni. Si è infatti trattato della tornata ordinaria di elezioni amministrative, che ha coinvolto 3.779 comuni (ossia quasi il 50% del totale), di cui 221 superiori ai 15.000 abitanti (fra i quali 25 capoluoghi di provincia) per un totale di quasi 16,5 milioni di elettori chiamati alle urne (vedi anche Vittori e Paparo 2019).

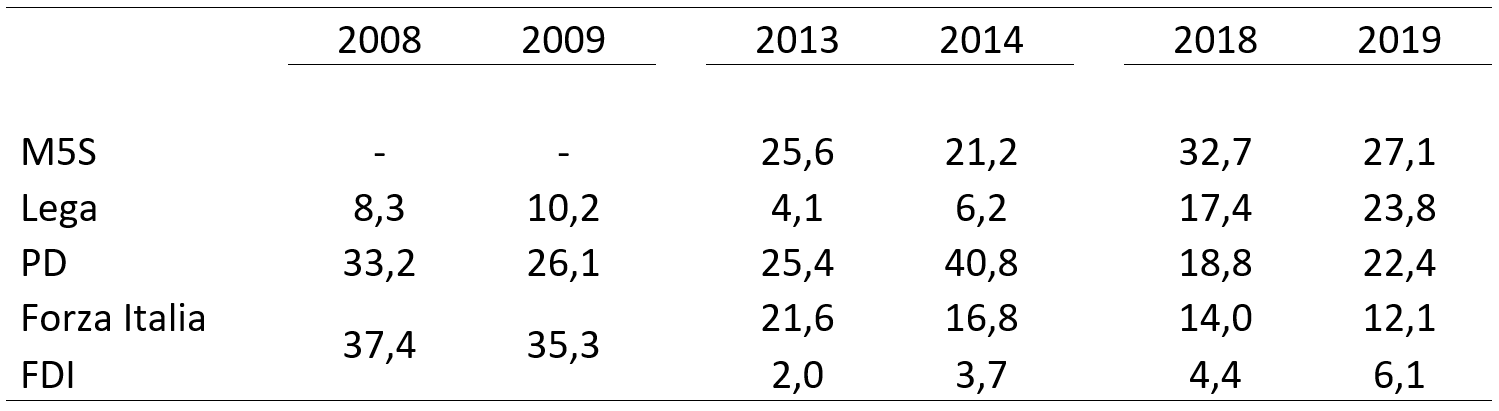

Come in ogni elezione comunale, interpretare il risultato elettorale complessivo e capire quale forza politica (o blocco elettorale) ha effettivamente ‘vinto’ non è un compito semplice. Sia perché il peso dei fattori locali è in alcuni contesti decisivo, sia perché la moltitudine di contesti locali garantisce a quasi tutte le forze politiche almeno una vittoria simbolo da intestarsi. L’approccio migliore è, come sempre, quello di guardare i dati. Anche basandoci sui numeri, però, dobbiamo precisare che i dati da guardare per capire chi ha ‘vinto’ sono due. Il primo è, ovviamente, il conteggio finale delle vittorie nei comuni per ciascuna forza politica (o blocco). Questo dato sarà disponibile soltanto dopo i ballottaggi di domenica. Il secondo dato da considerare è però il confronto con la situazione di partenza per capire chi avanza e chi arretra rispetto alle precedenti comunali. Su questo secondo punto il voto del primo turno ci consegna già alcuni verdetti irrevocabili: l’avanzamento del centrodestra, l’arretramento del PD e la complessiva ri-bipolarizzazione del sistema.

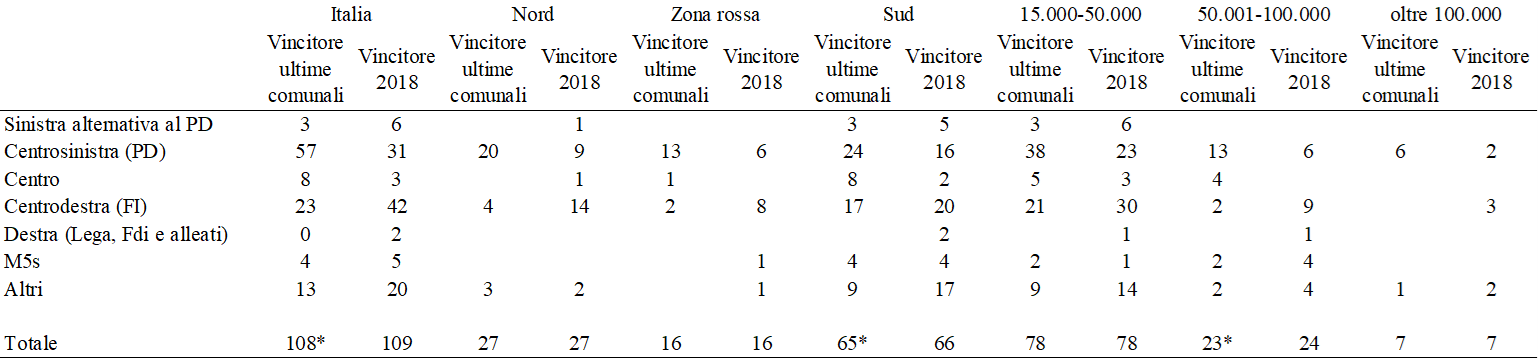

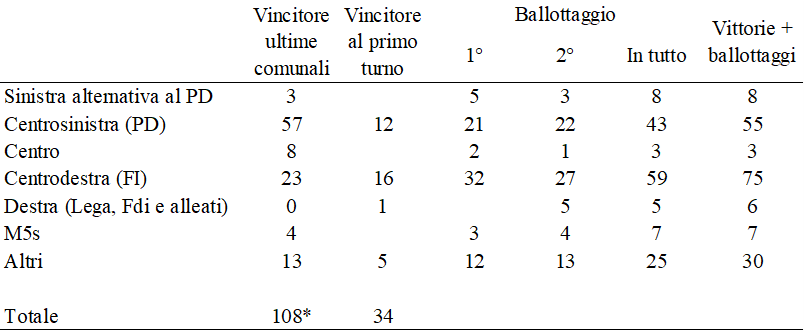

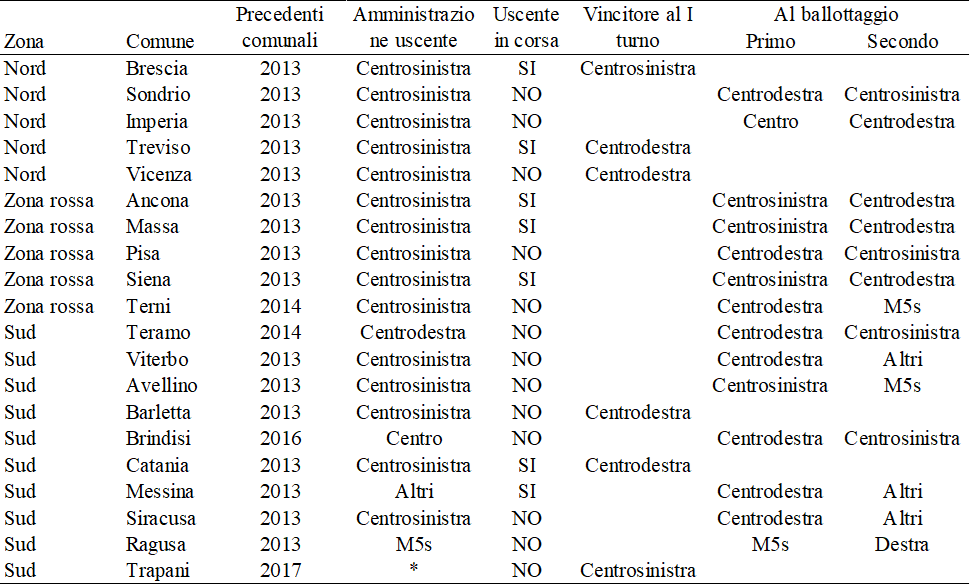

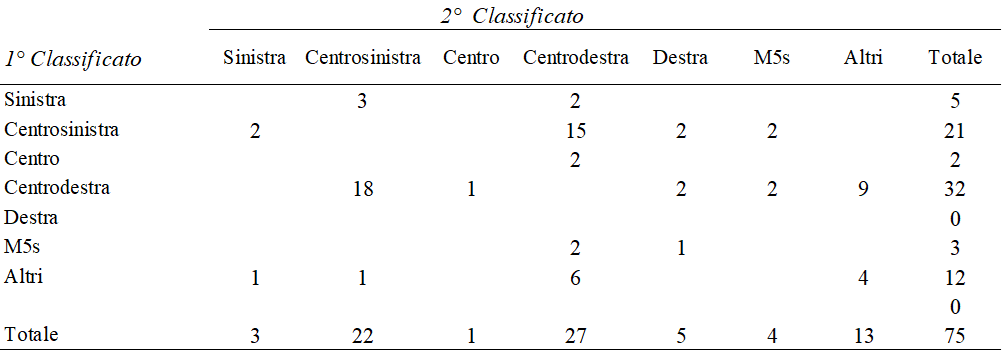

Cominciando dall’analisi della situazione di partenza, la Tabella 1 riporta il vincitore delle precedenti comunali nei 220 comuni superiori al voto.

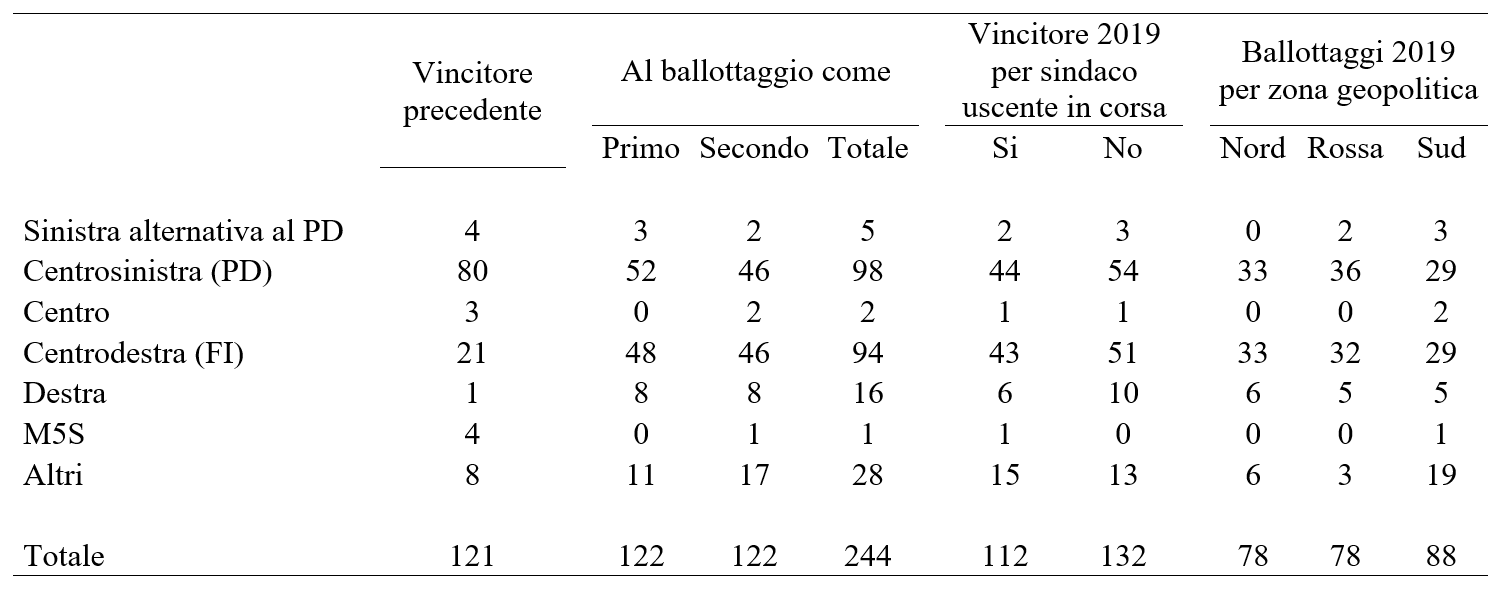

Tab. 1 – La situazione di partenza nei 220[1] comuni superiori al voto

In quasi il 90% dei comuni al voto il 26 maggio scorso, la tornata precedente si era svolta nel 2014, sull’onda del successo del PD guidato da Matteo Renzi alle elezioni europee, svoltesi lo stesso giorno del primo turno delle comunali (De Sio, Emanuele e Maggini 2014). Guardando alla distribuzione geografica dei comuni al voto, inoltre, notiamo un netto squilibrio a favore della Zona rossa (con 85 comuni superiori e il 70% dei propri comuni al voto) e in misura minore del Nord (79 comuni superiori e il 60% dei propri comuni al voto) rispetto al Sud (dove solo 56 comuni superiori e appena il 25% del totale dei comuni è chiamato alle urne).

Alla luce di queste considerazioni, quindi, non stupisce il dominio del centrosinistra a guida PD fra le amministrazioni uscenti con 152 comuni governati su 220 (69%). Il centrodestra a guida Forza Italia amministrava il 17% dei comuni superiori che sono andati al voto il 26 maggio e le restanti forze politiche appena il 13%. Fra queste, i candidati civici (ossia non appoggiati da partiti nazionali) governavano in 16 città, rappresentando come sempre la ‘terza forza’ a livello locale. Chiudevano il quadro la sinistra alternativa al PD con 5 comuni, il M5S con 4 (fra cui Livorno), il Centro (coalizioni guidate dall’UDC) con 3 città e la Destra (ossia coalizioni con Lega e/o Fratelli d’Italia ma senza Forza Italia) con 2. Nel complesso, quindi, il bipolarismo dominava la competizione comunale con l’86,4% di comuni amministrati dalle due coalizioni principali della Seconda Repubblica. Questo dato è un ulteriore conferma del fatto che l’esplosione del M5S a livello nazionale del 2013 non ha mai portato ad un effettivo cambiamento sistemico a livello locale, dove il bipolarismo – sebbene condito dalla sempre più nutrita presenza di liste civiche – è rimasto la regola con l’unica parziale eccezione del 2016 (Chiaramonte e Emanuele 2016).

Entrando nel dettaglio delle amministrazioni uscenti, il centrosinistra aveva il pieno controllo della Zona rossa (76 città su 85 al voto) e poteva contare su un largo vantaggio nel Nord (57 su 79), mentre la situazione era più frastagliata al Sud dove ad un maggiore equilibrio fra le due coalizioni principali (19 a 16 in favore del centrosinistra) si univa la significativa presenza di sindaci civici (10).

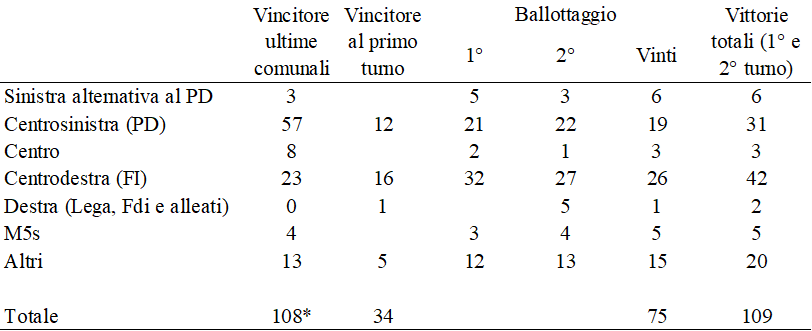

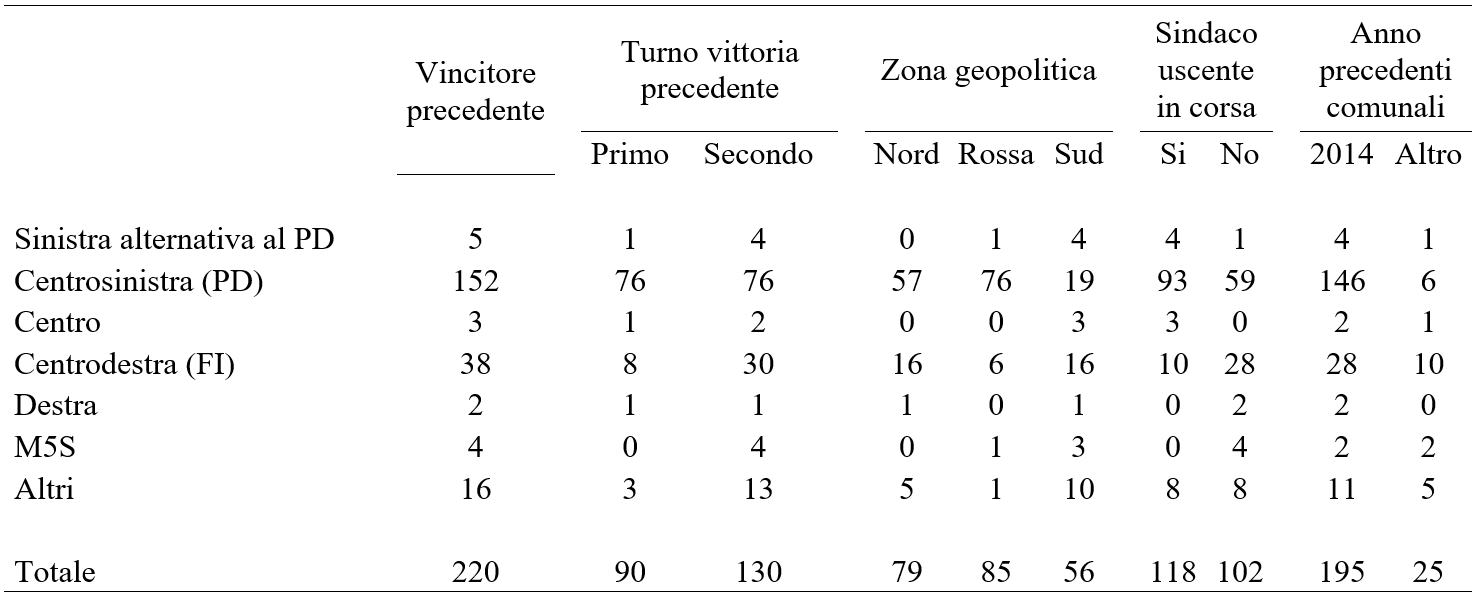

La situazione di partenza delineava quindi un netto vantaggio per il centrosinistra. Cinque anni dopo, in un’Italia caratterizzata da quadro politico radicalmente stravolto, il voto del primo turno si configura come il primo tempo di una partita destinata ad essere decisa solo con i ballottaggi di domenica. Il primo tempo, però, si conclude con il vantaggio del PD sul centrodestra e il mantenimento della struttura fondamentalmente bipolare del sistema. Le coalizioni a guida PD vincono in 54 città sulle 99 che hanno già eletto il sindaco il 26 maggio scorso (vedi Tabella 2).

Tab. 2 – Riepilogo delle vittorie al primo turno

Questo dato segna una inversione di tendenza rispetto al 2018, quando fu il centrodestra a prevalere nel primo turno (Emanuele e Paparo 2018a) e, per la prima volta dal 2010, anche nell’intera tornata di elezioni comunali (Emanuele e Paparo 2018b)[2]. Nonostante il clima politico nazionale soffi forte nelle vele del centrodestra a trazione leghista, il PD è riuscito a sfruttare il proprio vantaggio competitivo (in ben 45 comuni su 99 l’uscente del centrosinistra si ripresentava al voto) e il suo tradizionale radicamento a livello locale. Sindaci progressisti sono stati confermati a Firenze, Bari, Bergamo, Modena, Pesaro e Lecce. Il centrodestra ha invece conquistato 33 comuni (fra i quali le riconferme di Perugia e Vibo Valentia), più altri 4 vinti da coalizioni di destra. In 7 comuni hanno vinto le liste civiche, mentre a Sant’Anastasia ha prevalso una coalizione di sinistra alternativa al PD.

Se dunque il PD sembra uscire vincitore dal primo turno delle comunali, il confronto con la situazione di partenza rivela che rispetto a 5 anni fa il quadro politico è cambiato: il PD aveva infatti 72 dei 99 comuni già assegnati contro i 17 del centrodestra. Il saldo è dunque di -18 città per il PD e di un sostanziale raddoppio delle città vinte dal centrodestra (fra le quali Pavia e Pescara, strappate al PD). A differenza di quanto accaduto alle politiche (Chiaramonte et al. 2018) e alle europee (Landini e Paparo), a livello locale il partito di Zingaretti mantiene un solido radicamento nella Zona rossa, dove conquista 39 città contro appena 7 del centrodestra, che invece è in largo vantaggio al Nord (21 a 11). Nel Sud, invece, dove a conferma della permanente frammentazione multipolare meno di un comune su 4 viene vinto al primo turno, c’è un sostanziale equilibrio fra centrodestra (5), centrosinistra (4) e candidati civici (3).

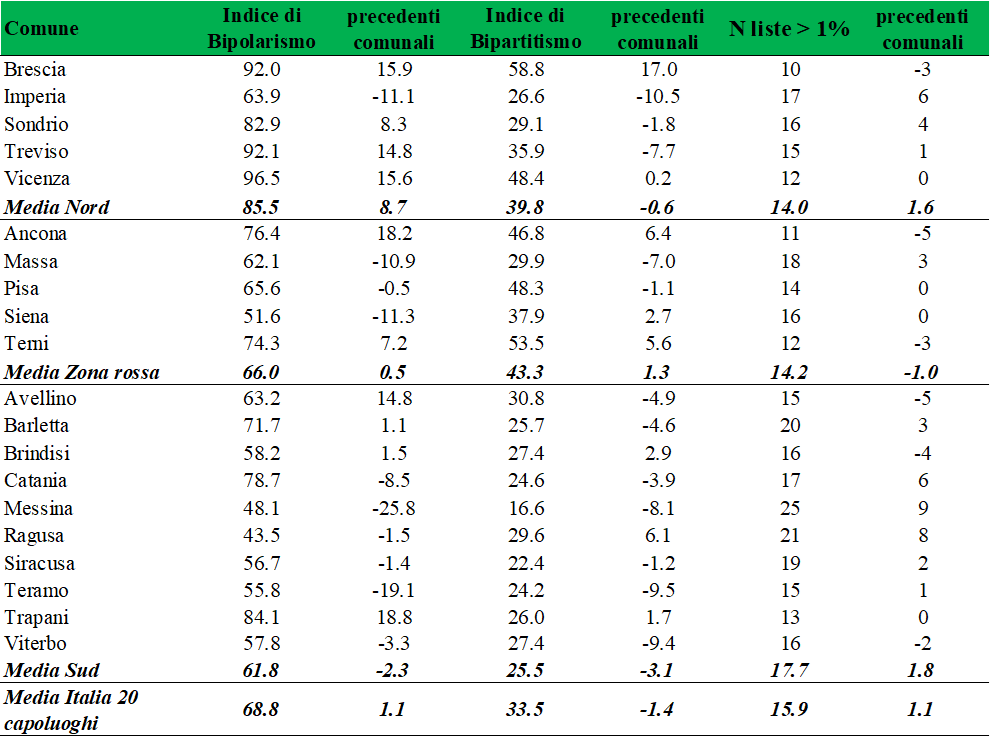

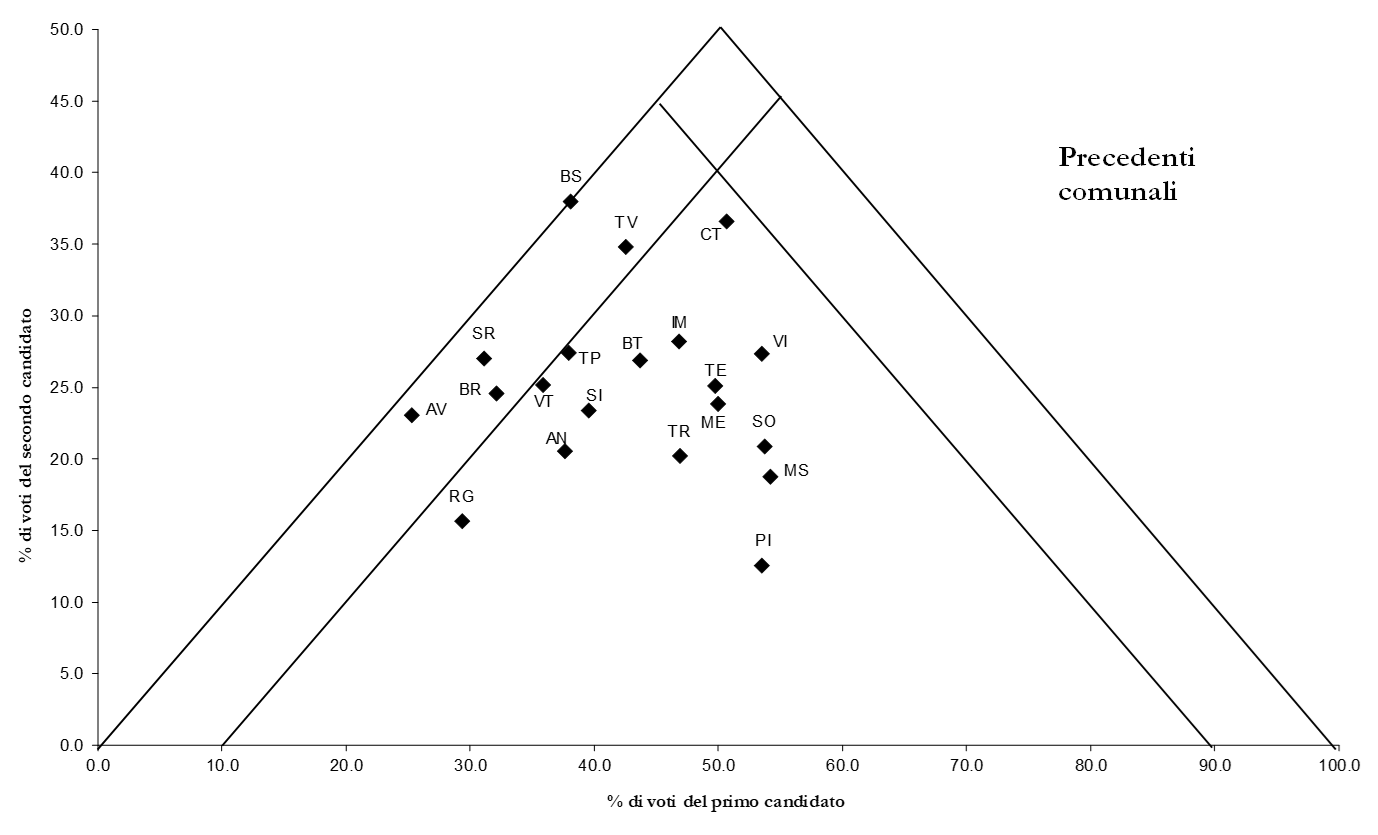

Complessivamente, sono già stati assegnati il 45% dei comuni superiori al voto (99 su 221). Un dato in crescita rispetto alle tornate precedenti (15% nel 2016; 29% nel 2017; 31% nel 2018) che conferma il trend di semplificazione e ri-bipolarizzazione del nostro sistema partitico locale. Centrosinistra e centrodestra hanno infatti dominato questo primo turno vincendo in 87 dei 99 comuni già assegnati. Si tratta di una percentuale molto superiore ai 2/3 registrati nel primo turno del 2018 (Emanuele e Paparo 2018a), ai 3/4 del primo turno 2017 (Emanuele e Paparo 2017a) e simile invece sia al primo turno del 2016 (quando però il bipolarismo crollò nei ballottaggi, con appena la metà dei comuni vinti da centrosinistra e centrodestra, vedi Maggini 2016) che alla situazione di partenza di questa tornata elettorale (89 comuni vinti dal centrosinistra e dal centrodestra su 99), in gran parte riferibile, come abbiamo visto, al 2014. Questo fenomeno di ri-bipolarizzazione può essere dovuto in parte all’effetto trascinamento del voto ‘politico’ delle concomitanti elezioni europee, che ha spinto i partiti nazionali a presentare il proprio simbolo quasi ovunque senza camuffarsi sotto insegne civiche e locali, come era spesso avvenuto negli ultimi anni. In parte però potrebbe anche essere dovuto ad una sorta di reazione anticipata da parte delle élite ‘civiche’ locali e dei ‘Signori delle preferenze’ (Emanuele e Marino 2016) che, compreso il rafforzamento delle due principali coalizioni e percependo di non essere realmente competitivi per la vittoria, preferiscono piuttosto entrare nelle due coalizioni principali con liste a supporto dei candidati sindaci democratici, leghisti o forzisti.

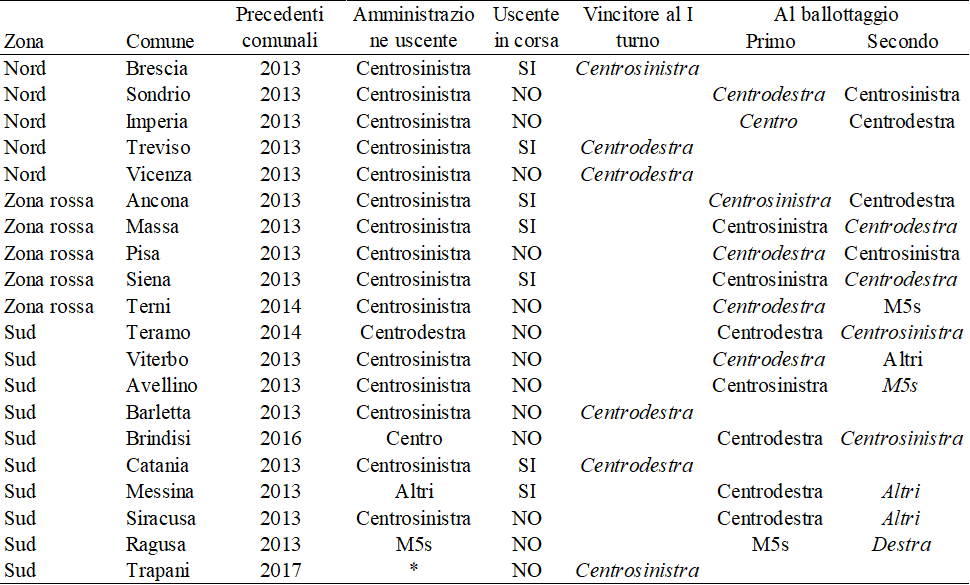

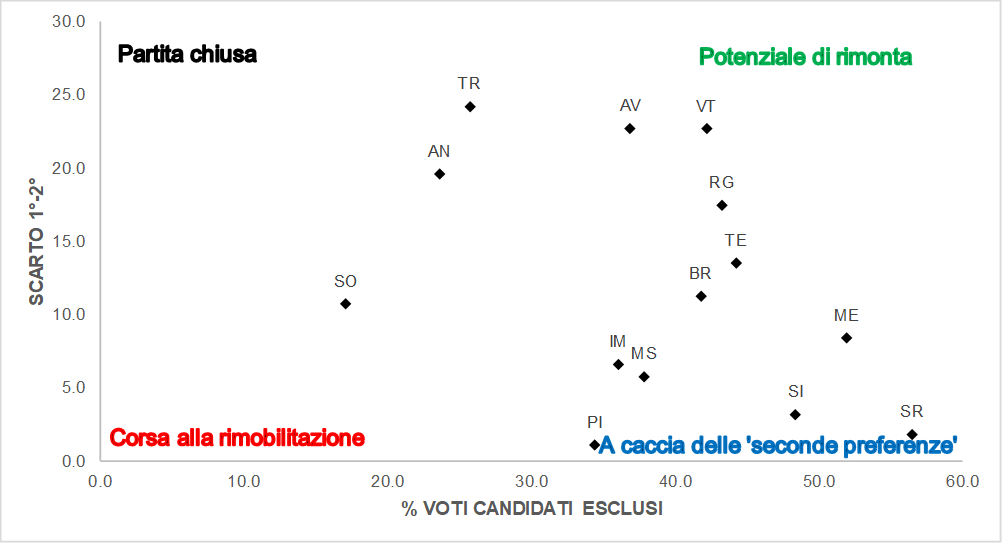

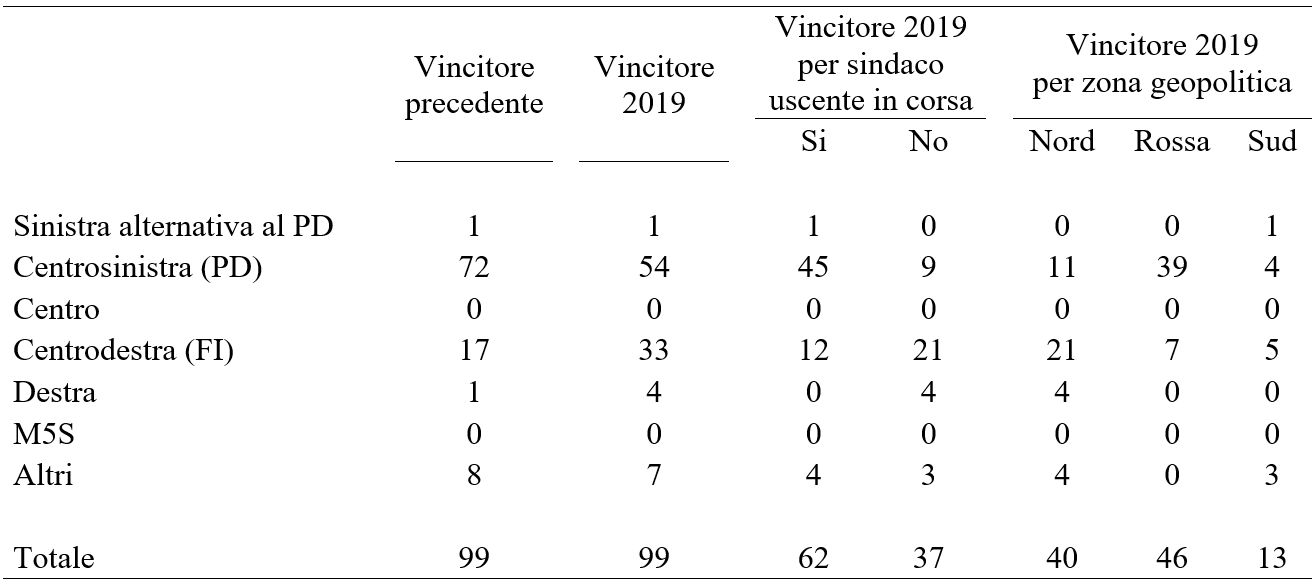

Passando al quadro dei 122 ballottaggi che si terranno domenica, la Tabella 3 mostra per ciascuna forza politica il numero dei ballottaggi centrati rispetto alla situazione di partenza. Quest’ultima vede un rapporto di circa 4 a 1 tra centrosinistra (80) e centrodestra (21) per quanto concerne il sindaco uscente delle città al ballottaggio. Domenica lo scenario è destinato a cambiare: c’è infatti un sostanziale equilibrio fra le due coalizioni principali, con il centrosinistra in leggero vantaggio sia in termini di ballottaggi centrati (98 a 94) che di primi posti (52 a 48) che di uscenti in corsa (44 a 43). Un equilibrio che viene mantenuto anche fra le diverse zone geopolitiche, con una leggera prevalenza del centrosinistra nella Zona rossa (36 ballottaggi centrati contro 32 del centrodestra) e una più nutrita presenza di candidati civici al Sud (ma comunque largamente inferiore rispetto agli ultimi anni).

Il cambiamento rispetto a 5 anni fa è tale che già adesso possiamo rispondere alla domanda formulata all’inizio su chi avanza e chi arretra rispetto alle precedenti comunali. Il PD rispetto alla tornata precedente sarà in perdita, a meno di non vincere in tutti i 98 comuni al ballottaggio. Solo così, infatti, pareggerebbe – sommando i 54 comuni vinti al primo turno – il numero totale di vittorie della situazione di partenza pre-voto (152). Ma è chiaramente un’ipotesi di scuola. Il centrodestra, invece, può praticamente già cantare vittoria rispetto alla situazione di partenza: amministrava 38 comuni, ha già vinto in 33 e compete per vincere in altri 94. Il Movimento Cinque Stelle non potrà che peggiorare il già magro bottino uscente (4 sindaci) dal momento che si giocherà la vittoria soltanto a Campobasso contro il centrodestra (peraltro partendo dal secondo posto del primo turno). La Destra priva di Forza Italia guadagna terreno, come era facilmente prevedibile: dopo aver vinto 4 città al primo turno (contro le due vinte in tutta la tornata precedente), accede al secondo turno in 16 comuni, fra i quali in ben 8 casi parte in vantaggio.

Tab. 3 – I numeri del ballottaggio: uscente, incumbency, prima e seconda coalizione e zona geopolitica

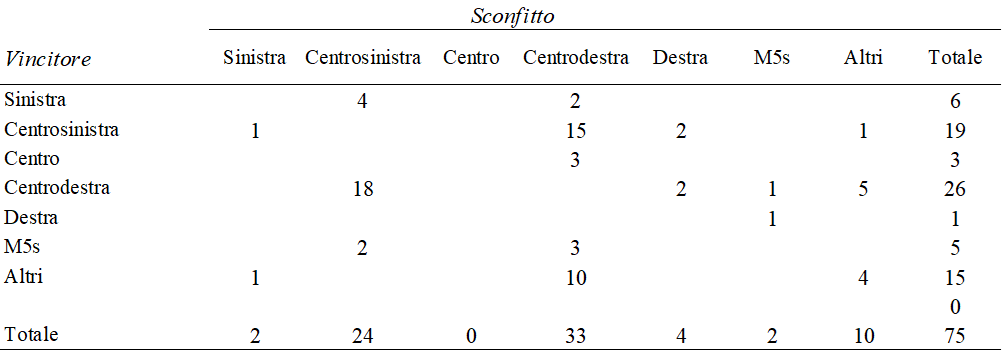

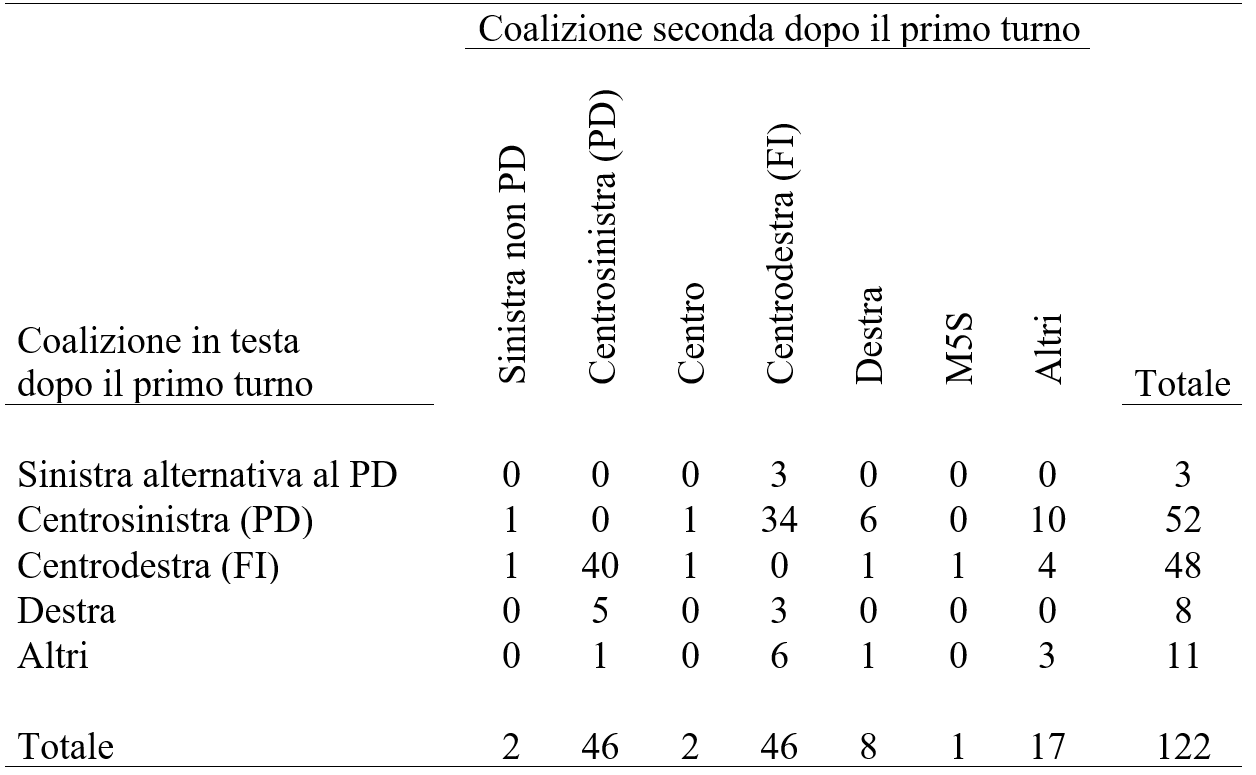

Scendendo nel dettaglio delle sfide al ballottaggio (Tabella 4), in 6 casi su 10 sarà una sfida fra centrosinistra e centrodestra, con quest’ultima in vantaggio in 40 città contro le 34 del centrosinistra. A queste 74 sfide possiamo aggiungere gli altri 11 casi in cui sarà invece la Destra a sfidare il PD. In 4 comuni la partita sarà interamente giocata all’interno del centrodestra, con il candidato appoggiato da Forza Italia che sfiderà quello del polo sovranista, mentre solo in 3 città avremo una sfida dal sapore completamente locale, ossia fra due candidati civici.

Tab. 4 – Riepilogo delle sfide fra prima e seconda coalizione nei 122 comuni superiori al ballottaggio

Riferimenti bibliografici

Chiaramonte, A., e Emanuele, V. (2016), ‘Multipolarismo a geometria variabile: il sistema partitico delle città’, in V. Emanuele, N. Maggini e A. Paparo (a cura di), Cosa succede in città? Le elezioni comunali 2016, Dossier CISE(8), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 129-137.

Chiaramonte, A., Emanuele, V., Maggini, N., e Paparo, A. (2018), ‘Populist Success in a Hung Parliament: The 2018 General Election in Italy’, South European Society and Politics, 23 (4), pp. 479-501.

De Sio, L., Emanuele, V., e Maggini, N. (a cura di) (2014), Le elezioni europee 2014, Dossier CISE(6), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali.

Emanuele, V., e Marino, B. (2016), ‘Follow the candidates, Not the parties? Personal vote in a regional de-institutionalized party system’, Regional & Federal Studies, 26 (4), pp. 531-554.

Emanuele, V., e Paparo, A. (2017a), ‘Tutti i numeri delle comunali: scompare il M5s, il centrodestra torna competitivo, i civici sono il terzo polo’, in A. Paparo (a cura di), La rinascita del centrodestra? Le elezioni comunali 2017, Dossier CISE(9), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 51-57.

Emanuele, V., e Paparo, A. (2017b), ‘Il centrodestra avanza, il Pd arretra: è pareggio. I numeri finali delle comunali ‘, in A. Paparo (a cura di), La rinascita del centrodestra? Le elezioni comunali 2017, Dossier CISE(9), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 191-198.

Emanuele, V., e Paparo, A. (2018a), ‘Il centrodestra avanza, il centrosinistra arretra ma si difende, il M5S è fuori dai giochi’, in A. Paparo (a cura di), Goodbye Zona Rossa? Le elezioni comunali 2018, Dossier CISE(12), Roma, LUISS University Press, pp. 65-75.

Emanuele, V., e Paparo, A. (2018b), ‘I numeri finali del voto: il centrodestra vince le comunali conquistando le roccaforti rosse’, in A. Paparo (a cura di), Goodbye Zona Rossa? Le elezioni comunali 2018, Dossier CISE(12), Roma, LUISS University Press, pp. 217-226.

Landini, I. e Paparo, A. (2019), ‘Italy: Complete overturn among government partners – the League doubles, the M5S is halved’, Centro Italiano Studi Elettoriali, disponibile presso: https://cise.luiss.it/cise/2019/06/03/italy-complete-overturn-among-government-partners-the-league-doubles-the-m5s-is-halved/

Maggini, N. (2016), ‘Il quadro riassuntivo dei ballottaggi: arretramento del PD, avanzata del centrodestra e vittorie storiche del M5S’, in V. Emanuele, N. Maggini e A. Paparo (a cura di), Cosa succede in città? Le elezioni comunali 2016, Dossier CISE(8), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 145-153.

Vittori, D. e Paparo, A. (2019), ‘La partecipazione elettorale alle comunali – e il suo dirompente effetto su quella delle europee’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile presso: https://cise.luiss.it/cise/2019/06/07/la-partecipazione-elettorale-alle-comunali-e-il-suo-dirompente-effetto-su-quella-delle-europee/.

[1] I comuni superiori ai 15.000 abitanti al voto in queste elezioni amministrative erano 221. Corigliano-Rossano è escluso dal conteggio in quanto queste sono le prime elezioni del nuovo comune nato dalla fusione di Corigliano e Rossano che nelle precedenti amministrative avevano eletto due sindaci di diverso colore politico.

[2] Nel 2017, invece, al primo turno vinse il centrosinistra (Emanuele e Paparo 2017a), mentre nel complesso si registrò un pareggio (con 53 vittorie a testa fra ai comuni superiori, vedi Emanuele e Paparo 2017b).