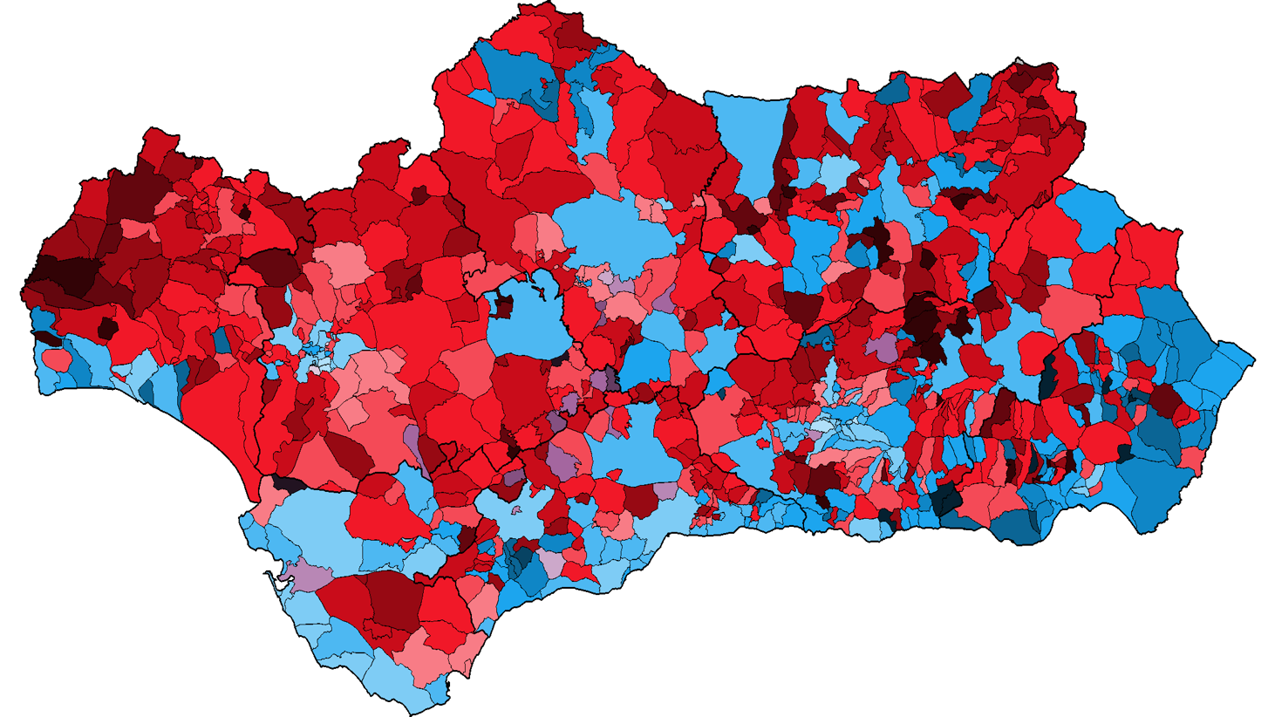

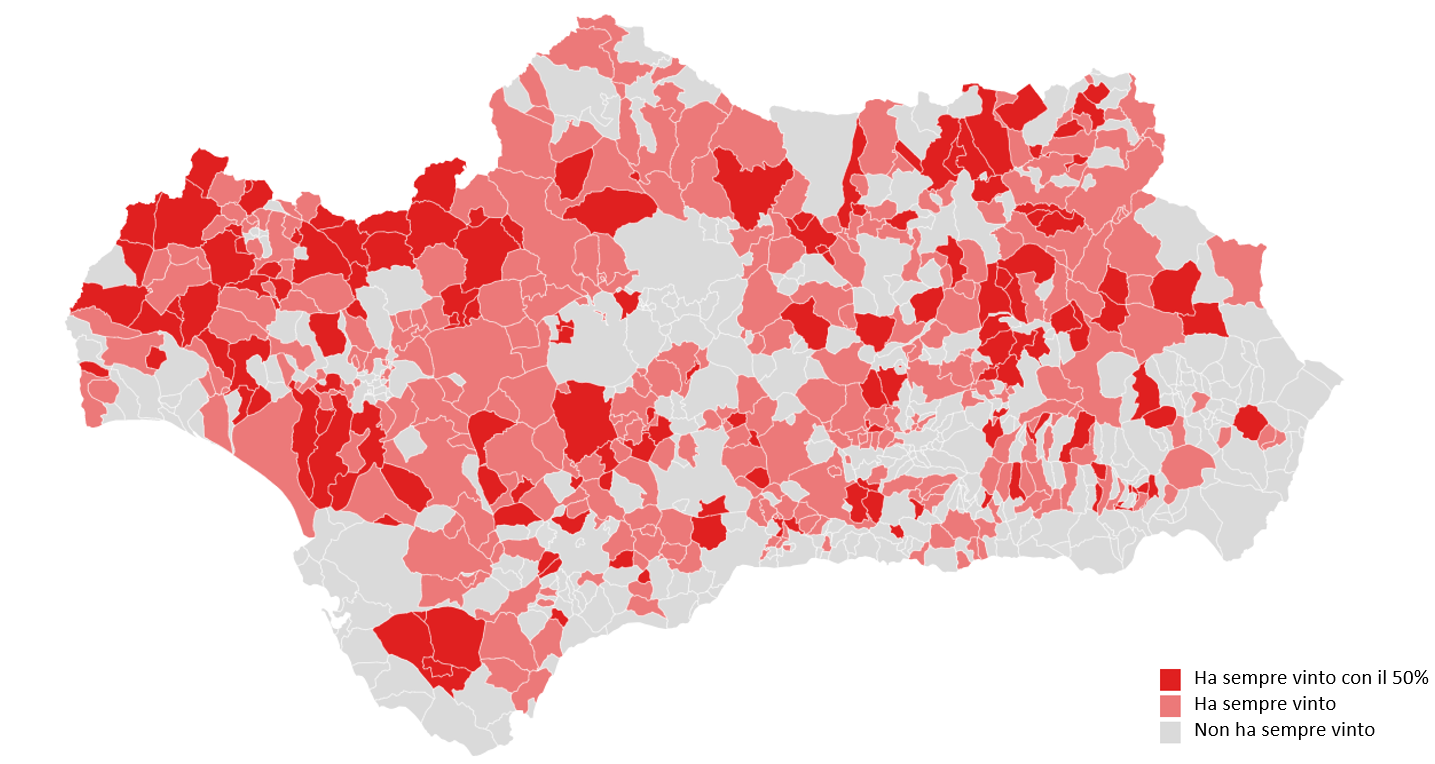

Secondo Cas Mudde (2010), la destra radicale lungi dall’essere una ‘normale’ patologia, dovrebbe essere intesa come una patologica ‘normalità’: in tutte le polities europee i valori della destra radicale sono la ‘normalità’ – un nuovo mainstream nella domanda e nell’offerta politica – con cui tutti i sistemi partitici hanno dovuto fare i conti. Con poche eccezioni; tra queste la Spagna. Nonostante il terreno fertile per questa famiglia partitica in termini di valori espressi dall’opinione pubblica spagnola, fattori strutturali (una legge piuttosto disproporzionale pur nell’impostazione proporzionale) e di competizione partitica (la capacità del Partito Popolare di attrarre l’elettorato più a destra), hanno impedito alla destra radicale di sfondare in terra iberica (Alfonso e Katlwasser 2015). Per lo meno fino a queste elezioni in Andalusia. Per molti aspetti questa tornata rappresenta un terremoto con conseguenze nel medio-lungo periodo ancora difficili da prevedere. E non solo perché si tratta della Comunità Autonoma più popolosa della Spagna (e anche una tra le più povere, specie al di fuori delle aree urbane). Il risultato di Vox (11%), partito nato nel 2013, sembra indicare che la normalizzazione della destra-radicale, già avvenuta nel lato della domanda, potrebbe essersi spostata anche sul lato dell’offerta. E questo proprio quando il PSOE-A – il partito socialista andaluso – rischia seriamente di essere escluso dal governo per la prima volta nella storia. Con le dovute proporzioni, se volessimo trovare una comparazione italiana potremmo dire che il PSOE-A rappresenta ciò che il PD rappresenta nelle regioni rosse oppure, per rifarsi ad un altro caso non italiano, ciò che la CSU rappresenta in Baviera. Come si vede nella Figura 1, in oltre la metà dei comuni andalusi, il PSOE aveva sempre ricevuto la maggioranza (almeno relativa) dei voti alle regionali.

Fig. 1 – Storia elettorale del PSOE nelle regionali andaluse Proviamo a capire che cosa è accaduto provando a fornire qualche chiave di lettura.

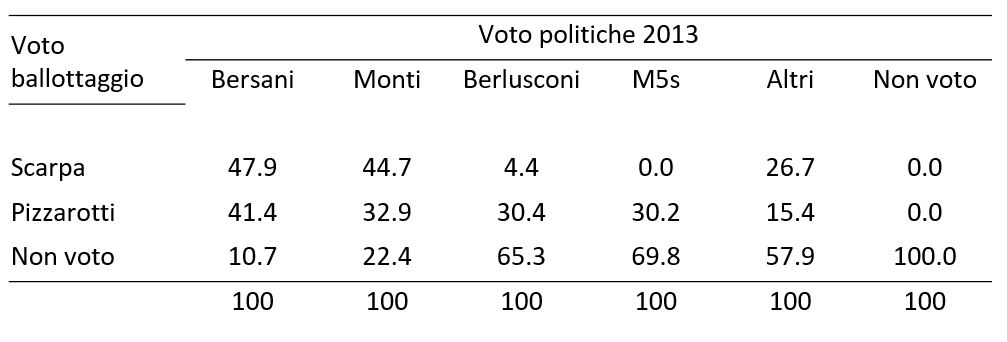

Proviamo a capire che cosa è accaduto provando a fornire qualche chiave di lettura.

La grande caduta: l’Andalusia a destra?

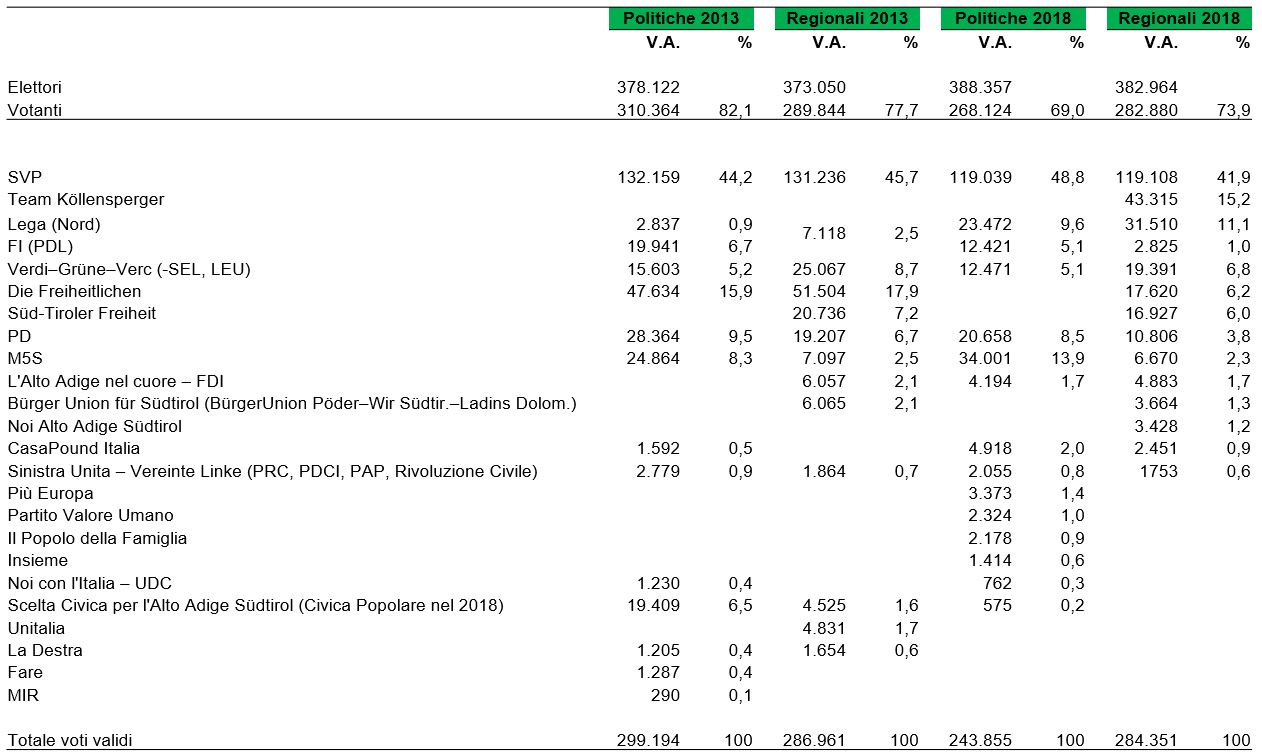

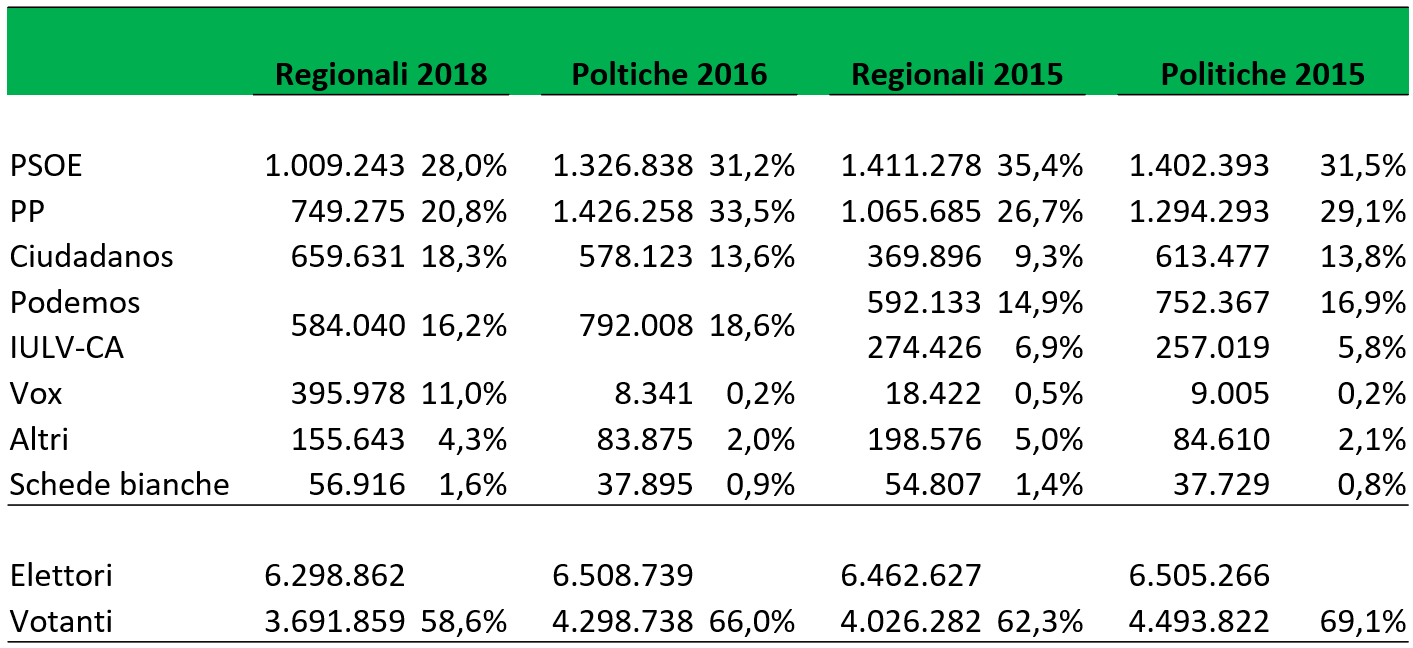

Nonostante la polarizzazione della competizione politica, l’affluenza si attesta sul 58,6%, quasi 4 punti in meno rispetto alle precedenti regionali, nel 2015, quando a votare era andato il 62,3% degli aventi diritto. L’ingresso di un nuovo partito di destra radicale, dunque, non ha portato nuovi elettori alle urne. E difatti – Vox a parte – solo Ciudadanos (C’s) ha aumentato i propri voti in termini assoluti, raddoppiandoli rispetto alle precedenti elezioni della Comunità Autonoma. PSOE-A, il Partito Popolare (PP) e Adelante Andalusia (AA, alleanza tra Podemos, Izquierda Unida e i Verdi) hanno visto un calo vistoso. I socialisti hanno lasciato per strada 400.000 voti, 315.000 il PP e 282.000 AA (Tabella 1). Vox nel 2015 era relegato ad un ruolo di pura testimonianza, come moltissimi altri partiti ultra-conservatori, nostalgici e di destra radicale, che popolano la Spagna dalla transizione alla democrazia. In tre anni, è passato da 18mila voti a oltre 395mila voti. I voti assoluti, tuttavia, restituiscono un’immagine solo parziale di quanto è successo.

Quello che è accaduto in termini sostanziali è che il PP (26 seggi) e C’s (21), alleati di governo a Madrid (attraverso il supporto esterno di C’s a un monocolore popolare) sino all’anno passato, sono giunti ad 8 seggi dalla maggioranza assoluta (55). Con un accordo con Vox (12) si potrebbe costituire la prima maggioranza non socialista in Andalusia. Per il PSOE-A è l’ennesimo risultato negativo: mantiene la maggioranza relativa (33 seggi) e si riprende la palma di primo partito andaluso (del PP nelle politiche del 2016), ma scende sotto la soglia psicologica del 30% (28%, vedi Tabella 1). Eppure il PSOE-A non è il PSOE a livello nazionale: certamente dall’Andalusia deriva il più grande bacino elettorale del partito, ma la rottura consumatasi nel partito tra il 2016 e il 2017 vedeva proprio la corrente capitanata dalla candidata socialista in Andalusia, Susana Díaz, contrapporsi al nuovo primo ministro Pedro Sánchez. Díaz ha vinto la prima battaglia (le dimissioni di Sánchez nel 2016), ma ha perso la guerra (le primarie del 2017 in cui Sánchez si è ripreso il partito) e si ritrova ora ancora più alle strette. L’indebolimento del PSOE-A è un brutto segnale per un partito che era dato in ascesa a livello nazionale in molti sondaggi. Tuttavia, potrebbe anche garantire un maggiore margine di manovra a Sánchez nel finale di legislatura. Il PP, pur con dichiarazioni trionfaliste, vede arrivare la marea arancione di C’s. E non solo a livello a livello di Comunità Autonome. Il fatto che nelle precedenti regionali del 2015 ci fossero 12 punti di distanza (addirittura 15 dopo le politiche del 2016) e ora il margine si sia ridotto ad appena due punti, dovrebbe far riflettere il nuovo corso conservatore di Pablo Casado. Il PP paga l’essere uscito dall’esecutivo nel suo peggior momento, quando la questione catalana e alcune indagini per corruzione hanno pregiudicato l’immagine del partito. Al contempo, il messaggio ‘nazionalista’ di C’s – specie in una regione a statuto autonomo come l’Andalusia, ma fortemente dipendente da Madrid – sembra aver fatto presa in un elettorato che vede di cattivo occhio ulteriori cedimenti alle spinte centrifughe nel paese.

Tab. 1 – Risultati elettorali in Andalusia, 2015-2018

La novità di Vox, la normalizzazione di Podemos

E se i partiti tradizionali soffrono, solo due dei tre partiti anti-establishment possono gioire. Può cantare vittoria Vox: il tema dell’immigrazione sembra aver fatto presa nell’elettorato andaluso, garantendo un fondamentale potenziale di ricatto al partito di destra-radicale. Una grande coalizione contro di esso con PSOE-A, PP e C’s darebbe ancor più risalto al risultato; un inserimento di Vox nella giunta di una comunità da sempre dominata dalla sinistra altrettanto. All’opposizione o al governo si tratta di una situazione win-win per Vox almeno nel breve periodo. Assieme a Vox, l’altro vincitore è indubbiamente C’s che raddoppia i voti e si pone come alternativa partitica – pur non essendo un’alternativa ideologica – al PP sul piano nazionale. Discorso a parte invece per Podemos: il partito che era nato per spostare l’asse della competizione da sinistra/destra a alto/basso, si sta lentamente normalizzando assomigliando sempre più a quello che non voleva diventare, l’ala sinistra dei socialisti. Proprio in Andalusia, dove il partito nel 2015 aveva prima ottenuto un risultato sorprendente e poi aveva rifiutato l’accordo con Susana Díaz, Podemos si trova in uno stallo. L’accordo col PSOE-A ora non garantirebbe la maggioranza (50 seggi totali contro i 55 necessari) ed entrare in una grande coalizione con partiti di centro-destra sarebbe molto rischioso (e difficilmente realizzabile, essendo la leadership di Podemos in Andalusia più a sinistra di quella di Madrid). Rimane il fatto che in Andalusia le due sinistre divise – Podemos e Izquierda Unida (più altri alleati minori) – si attestavano intorno al 20%. Presentandosi unite, non solo non sono riuscite ad essere alternative al PSOE, ma hanno anche perso voti. Sia chiaro, il 16,2% è un risultato rimarchevole e al di sopra di ogni aspettativa se lo si guarda con gli occhi del 2014. Oggi, tuttavia, siamo nel 2018 e la sinistra sembra di nuovo relegata in un angolo, per quanto grande e più confortevole degli ‘angoli’ angusti del passato.

Concludendo

Ora inizieranno le trattative per la formazione della giunta e Susana Díaz ha già fatto intendere di voler cercare un accordo con gli altri partiti moderati e di sinistra. Al contempo PP e C’s rivendicano una vittoria storica. All’orizzonte si stagliano però le elezioni europee e soprattutto la sopravvivenza del governo di minoranza guidato da Sánchez. Difficilmente si può pronosticare un nuovo ribaltone parlamentare, data anche la procedura di sfiducia costruttiva necessaria per far cadere il governo. Tuttavia, in casa socialista si rifletterà certamente sul da farsi nei prossimi mesi. I sondaggi garantiscono un risultato discreto per il PSOE, che potrebbe voler capitalizzare la luna di miele del nuovo governo, senza dover passare per il test delle elezioni europee. Proprio nel 2014, per la prima volta, il sistema politico spagnolo da bipartitico si trasformò in quadripartitico, portando due nuovi competitor sulla scena (Podemos e C’s). Il 2019 rischia di consegnare uno scenario ulteriormente frazionato e con i partiti tradizionali ancor di più sulla difensiva.

Riferimenti bibliografici

Alonso, Sonia, e Cristóbal Rovira Kaltwasser. (2015), ‘Spain: No Country for the Populist Radical Right?’, South European Society & Politics, 20(1), pp. 21-45.

Mudde, Cas (2010), ‘The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy’, West European Politics, Vol. 33(6), pp. 1167-1186.