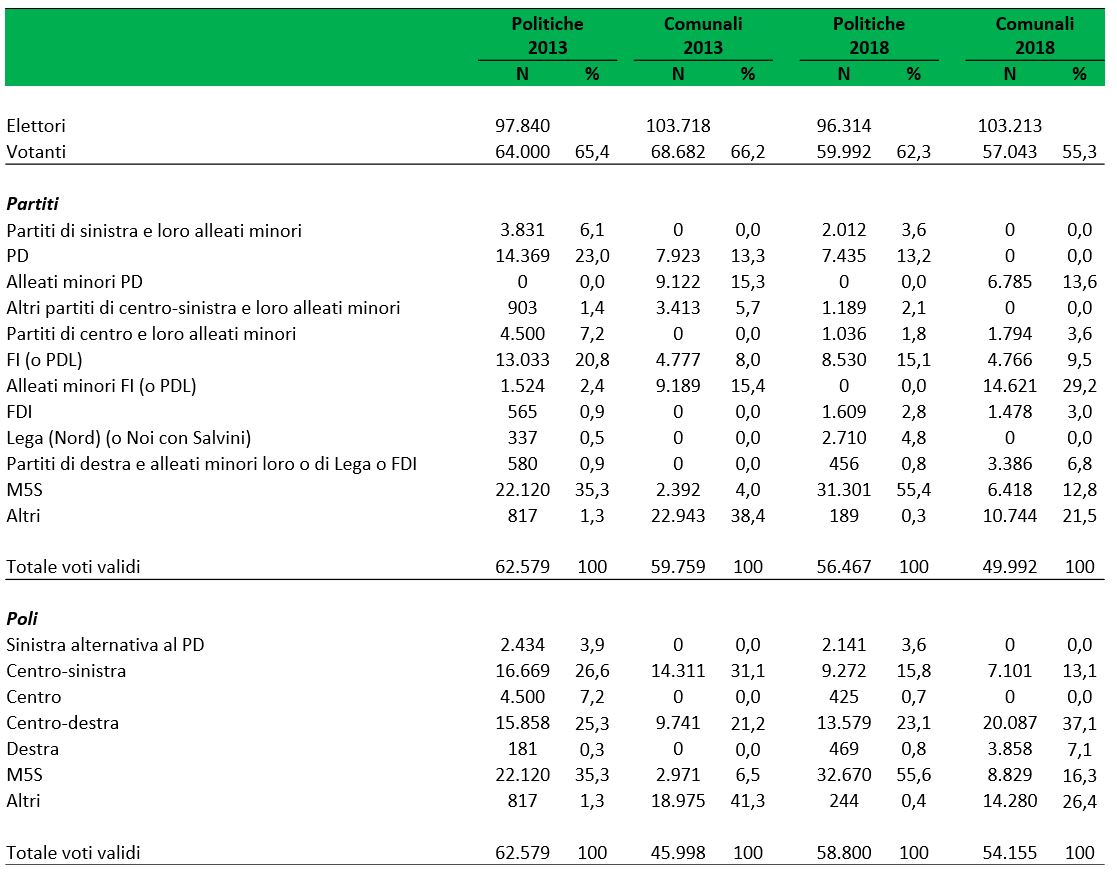

Quale grande città – contando su oltre 100.000 abitanti – a Siracusa andrà in scena uno dei principali ballottaggi delle amministrative 2018. In attesa del secondo turno di domenica, l’esito del primo consente fin d’ora di analizzare la prestanza dei partiti e dei rispettivi poli.

Tradendo la nomea di “Stalingrado gialla”, la città aretusea registra la sconfitta del Movimento Cinque Stelle, che qui ottenne il 44,5% con Giancarlo Cancelleri alle regionali dello scorso novembre e poi sfondò il 55% alle politiche di marzo. Quelle straordinarie percentuali rispettarono la geografia elettorale del M5S, capace di proliferare maggiormente nel sud-est dell’Isola, unica area dove – nel corso della Prima Repubblica – emerse in Sicilia una sub-cultura politica di sinistra (Diamanti 2009). In accordo a quanto già scritto, il partito di Di Maio disperde larga parte dei suffragi raccolti alle elezioni nazionali. In termini assoluti, alle comunali di Siracusa riceve soltanto il 27% degli oltre 30.000 voti risalenti a tre mesi fa. Perde tuttavia di meno rispetto allo iato intercorso tra politiche e comunali 2013, quando lo stesso rapporto ammontò ad appena il 10,8%.

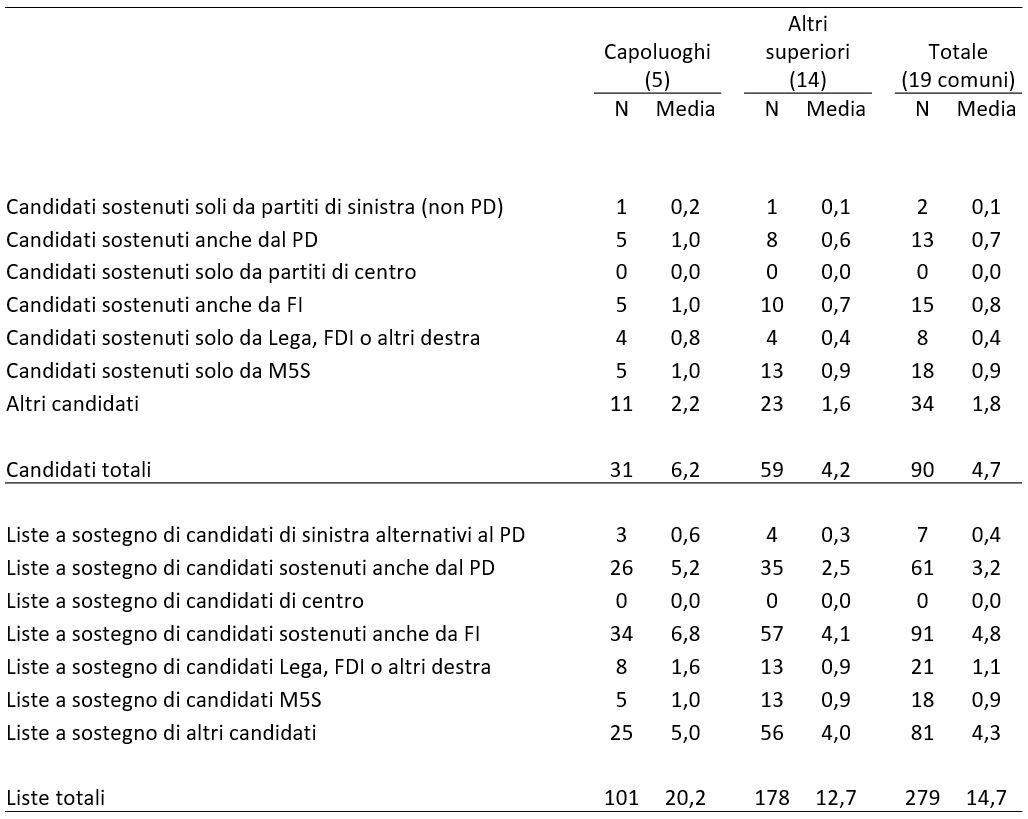

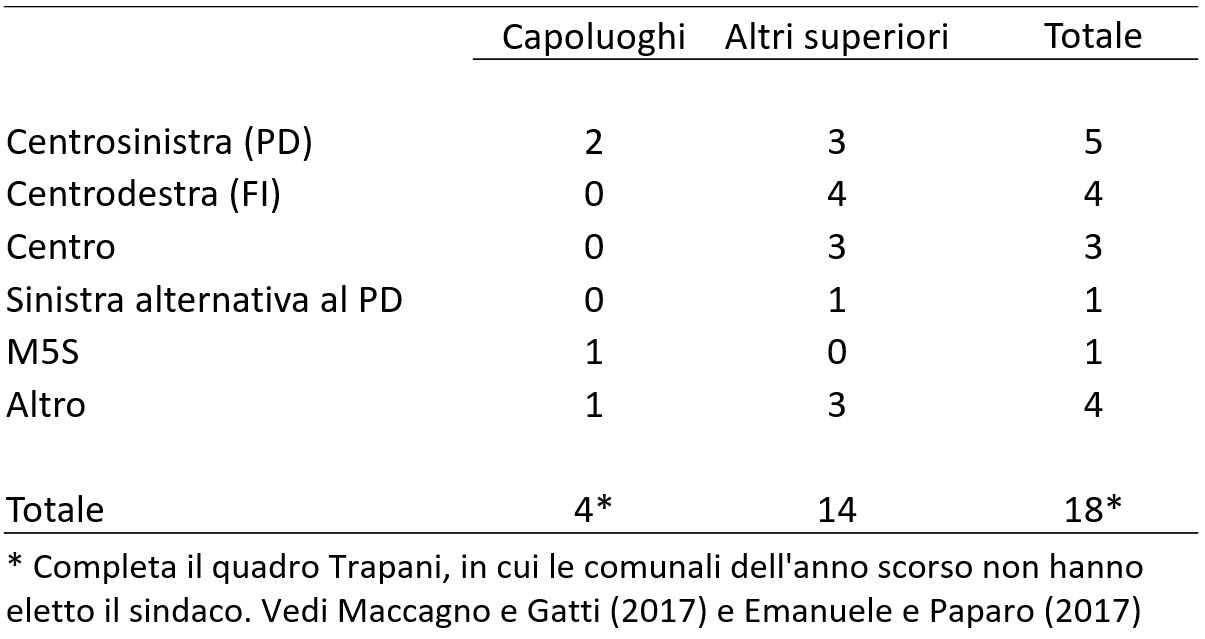

Soffre il centrosinistra, con un calo più marcato qualora raffrontato all’insieme dei 19 comuni siciliani chiamati al voto. Se nel dato aggregato s’individua un regresso – dal 2013 al 2018 – di 10,7 punti, in quello aretuseo la contrazione giunge fino a 18 punti. Il 31,1% che permise cinque anni addietro l’elezione del dem Giancarlo Garozzo arretra al 13,1% di Fabio Moschella. Nella disfatta pesa la spaccatura seguita alla non ricandidatura dell’incumbent, nonché alla scesa in campo del suo ex vice-sindaco: Francesco Italia, che sostenuto da un cartello di 3 liste civiche accede al ballottaggio contro il centrodestra schierato al fianco di Ezechia Paolo Reale.

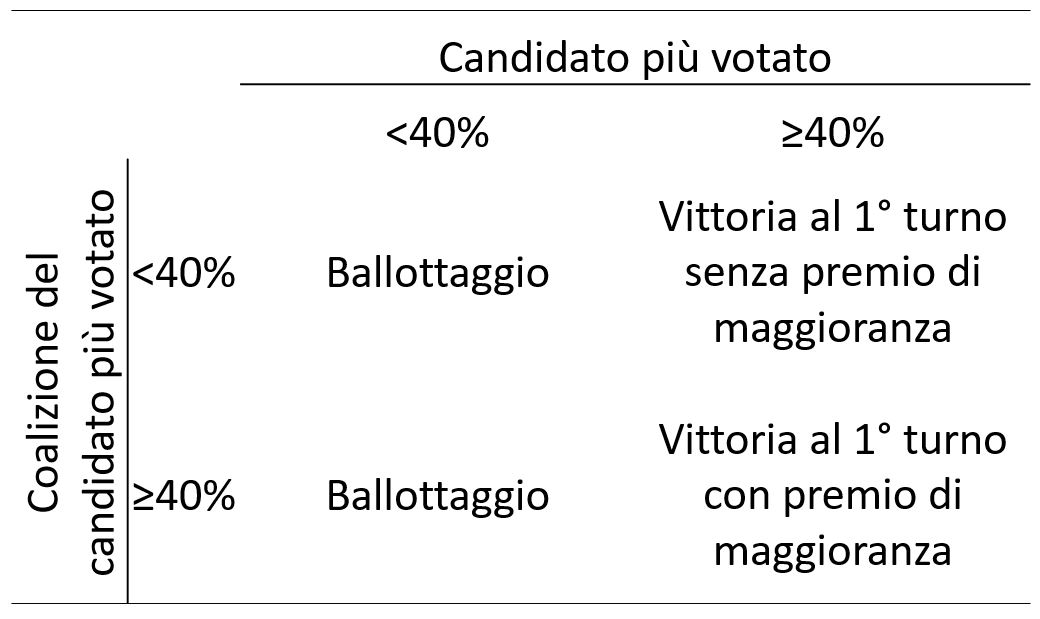

Quest’ultimo, pur forte di un vantaggio sul secondo arrivato pari a quasi 20 punti, fallisce il raggiungimento del 40% e il consequenziale successo al primo turno. Spicca il suo rendimento coalizionale estremamente negativo: la somma delle liste collegate a Reale oltrepassa il 45%, mentre l’aspirante sindaco si ferma al 37%. Nel capoluogo, il polo del centrodestra torna dominante incrementando notevolmente il risultato del 2013. Un miglioramento trainato anche dalla progressione di Forza Italia – in discordanza dallo scenario regionale – che passa dall’8% al 9,5%. Eppure non basta: la frammentazione dell’offerta, specie in questo blocco, pregiudica l’obiettivo prefissato alla vigilia. Reale avrebbe da recriminare non tanto per la candidatura solitaria della Lega (col poco incisivo Midolo all’1,3%), quanto per il 5,7% di Fabio Granata, ex finiano appoggiato da Diventerà Bellissima, il partito del presidente della Regione Nello Musumeci.

Con una mossa a sorpresa, proprio Granata sosterrà Italia nel ballottaggio contro il centrodestra, aggiungendosi a Moschella e a Randazzo. Pur finora senza apparentamenti ufficiali, ai tre ex aspiranti sindaco – in caso di vittoria – sarebbe riservato un posto nella giunta comunale presieduta da Italia.

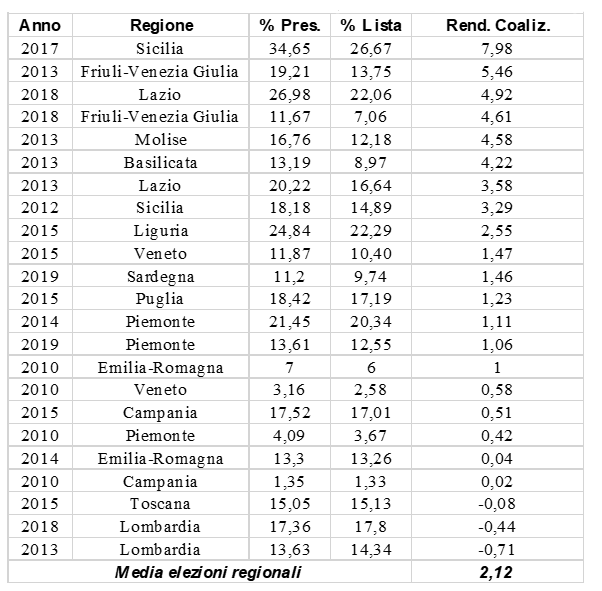

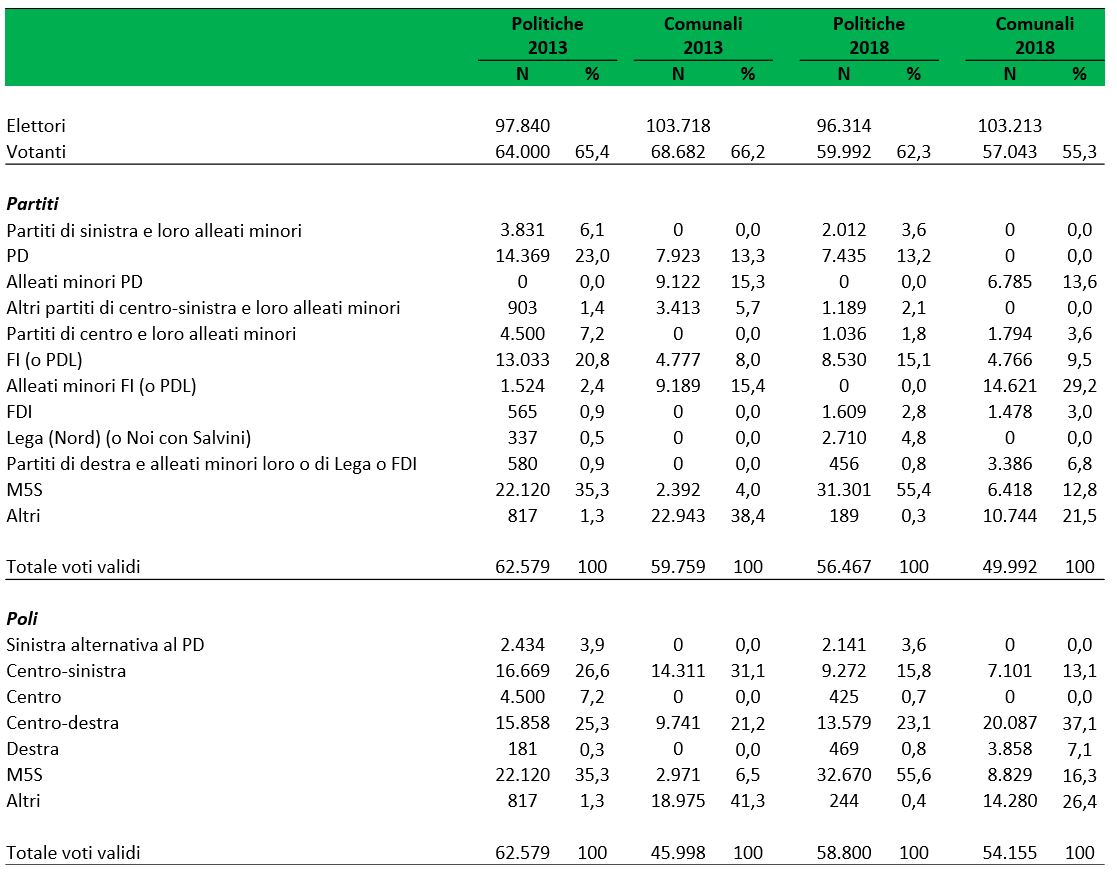

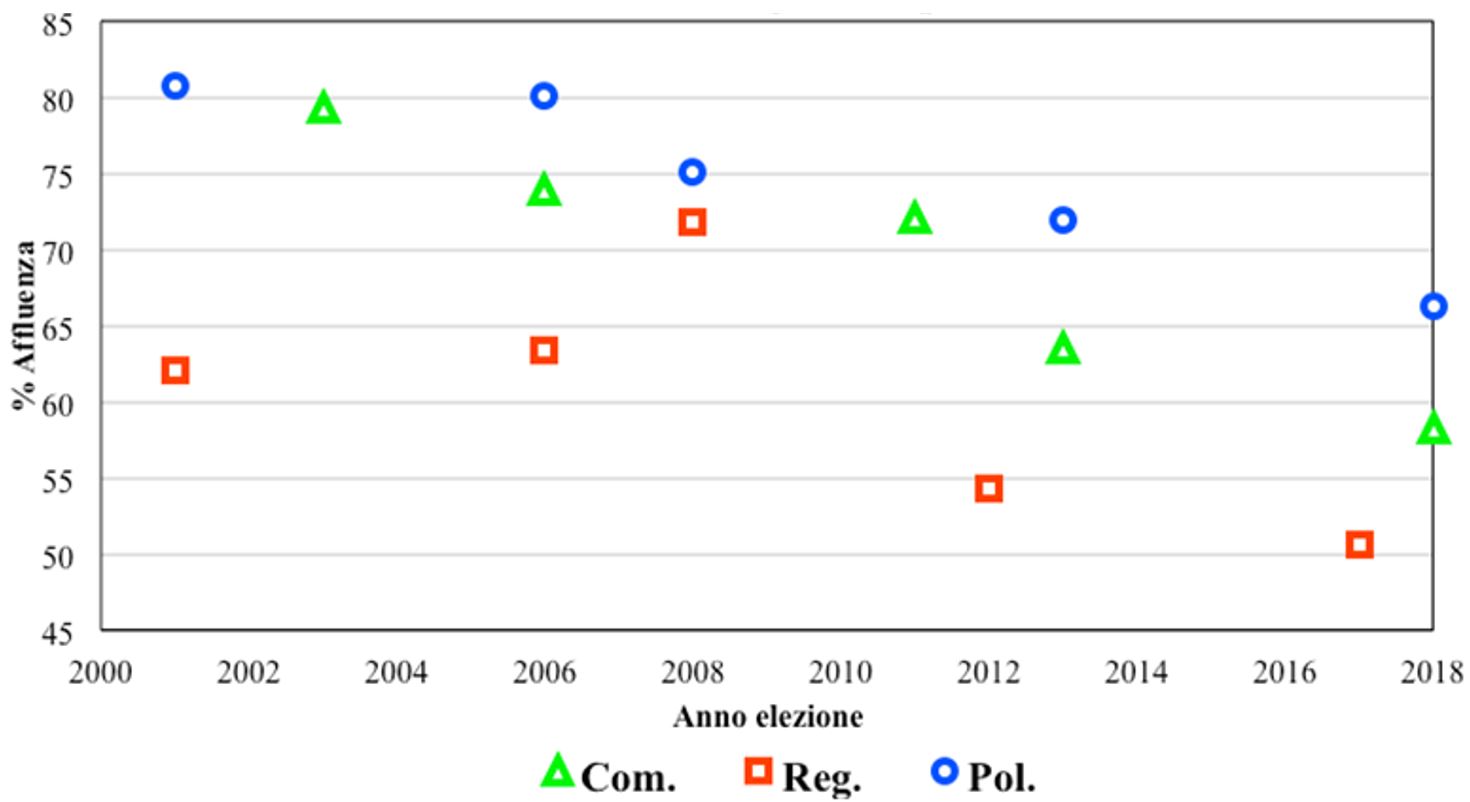

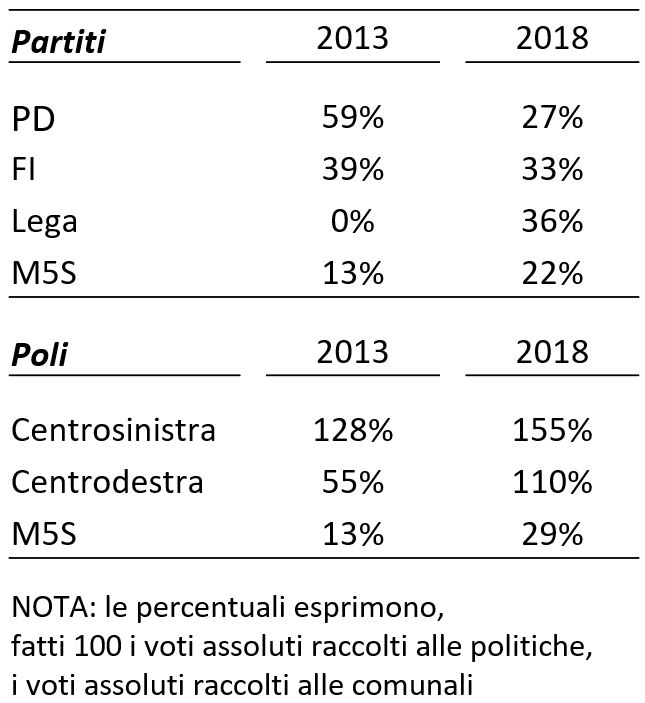

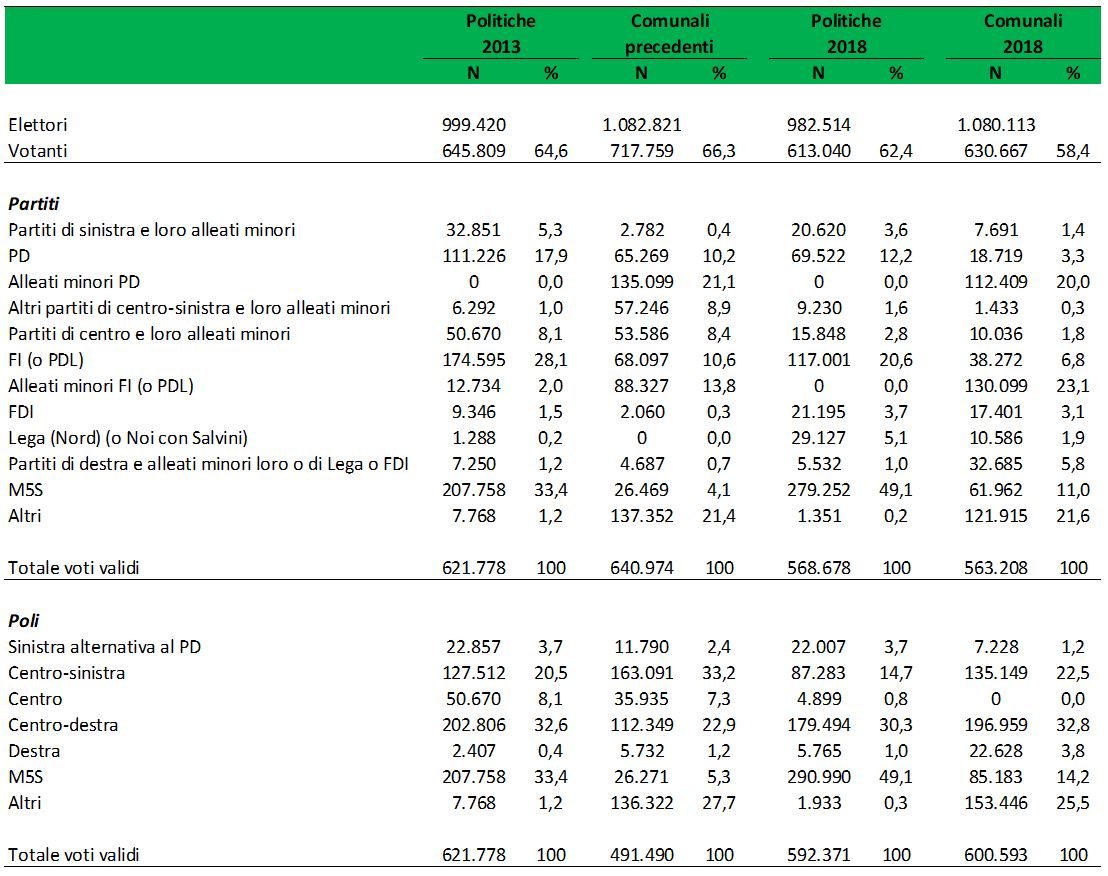

Tab. 1 – Risultati elettorali per liste e coalizioni a Siracusa nelle elezioni politiche e comunali, 2013-2018[1] (clicca per ingrandire)

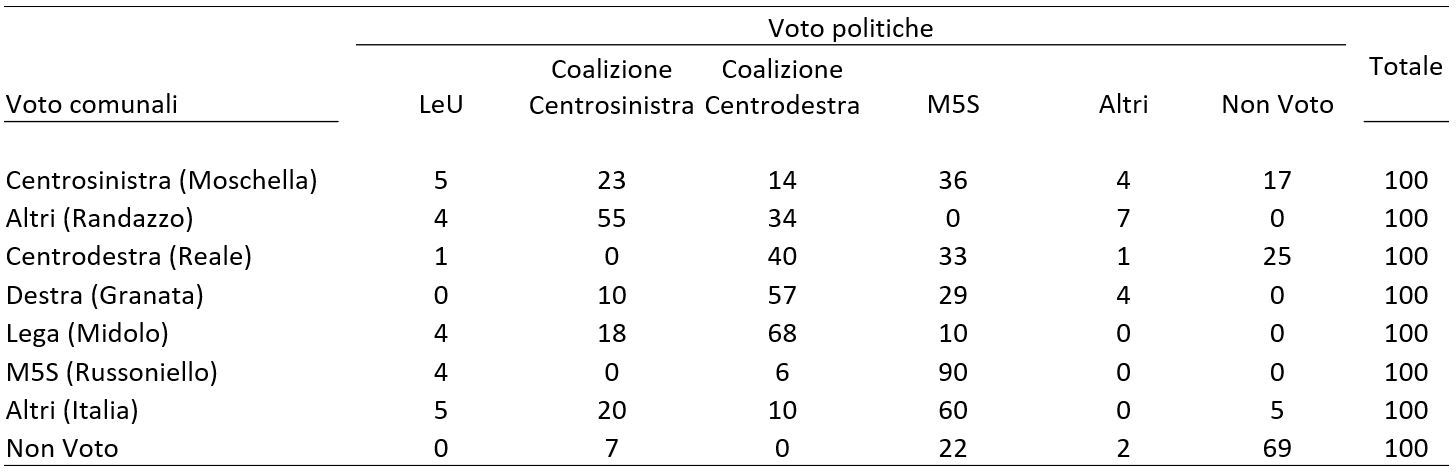

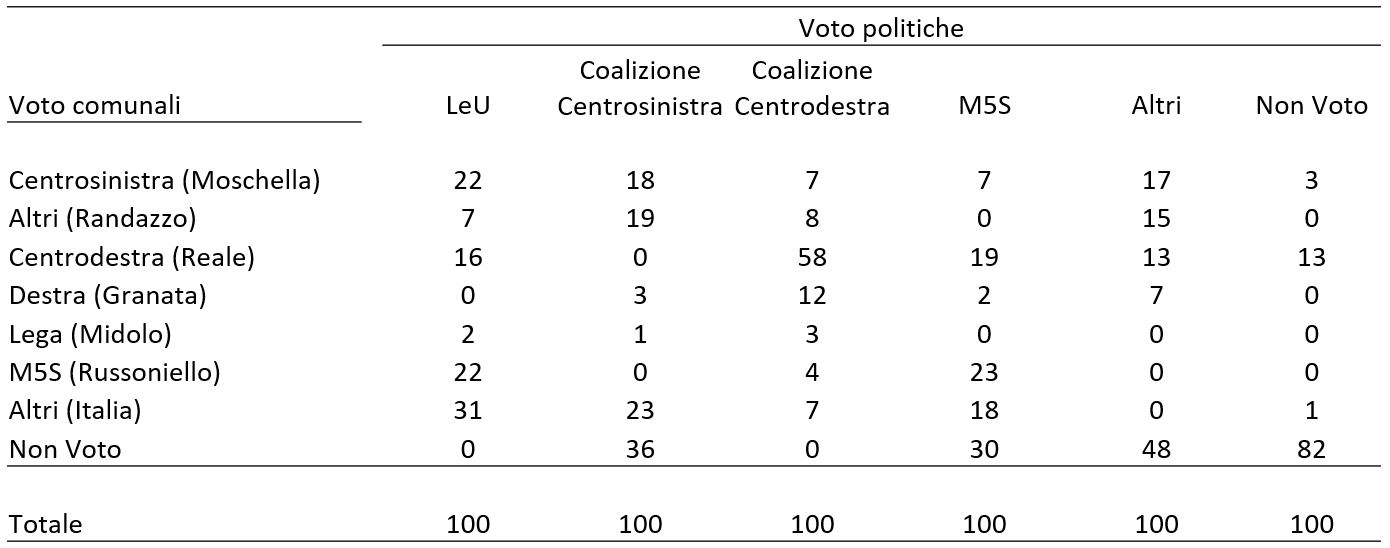

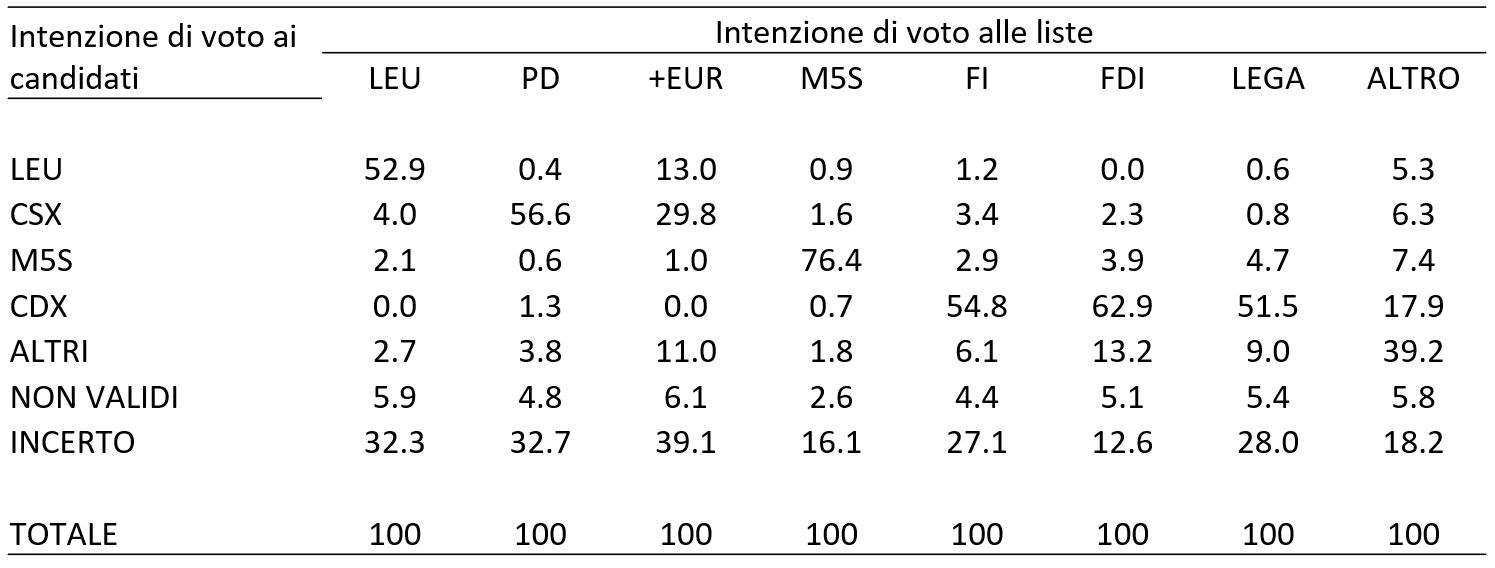

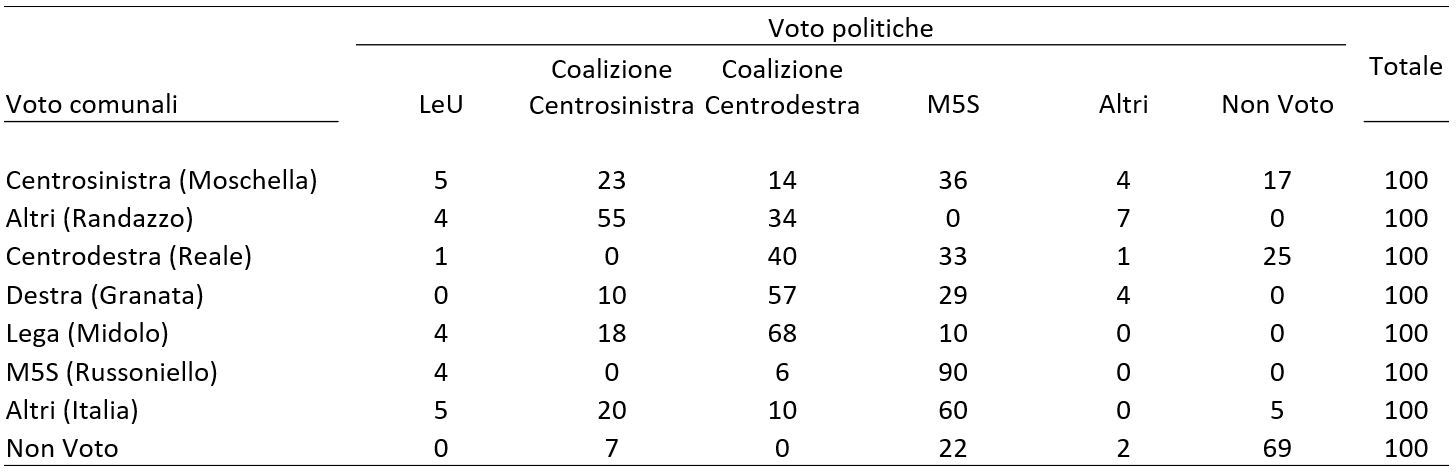

Delineato il quadro di riferimento, guardiamo adesso ai flussi elettorali, iniziando dalle provenienze dei consensi di ciascuno dei candidati sindaco a Siracusa (Tab.2). In accordo a un trend nazionale, il M5S presenta il più alto tasso di provenienza dal proprio bacino del 4 marzo: del 16,3% preso da Silvia Russoniello, la quasi totalità (90%) deriva da votanti Cinque Stelle alle politiche del 4 marzo. Colpisce, e si vedrà in seguito con le destinazioni, la diaspora abbattutasi nell’elettorato pentastellato. Tali spostamenti premiano un po’ tutti (Granata, Reale e Moschella prendono dal M5S circa un terzo del loro elettorato), ma soprattutto Italia, il cui bacino attinge per il 60% proprio dal Movimento.

Di rilievo appare la sensibile rimobilitazione nel centrodestra, tra le cui fila un elettore su quattro aveva preferito – nella precedente consultazione nazionale – l’astensione.

Cruciale, s’è detto, il ruolo ricoperto da Fabio Granata: più della metà del suo 5,7% stanziava – alle politiche – nella coalizione di centrodestra. Considerato che per soli 3 punti Reale non ha valicato il 40%, la candidatura dell’ex assessore regionale potrebbe aver inficiato una possibile vittoria.

Tab. 2 – Flussi elettorali a Siracusa fra politiche e comunali del 2018, provenienze (clicca per ingrandire)

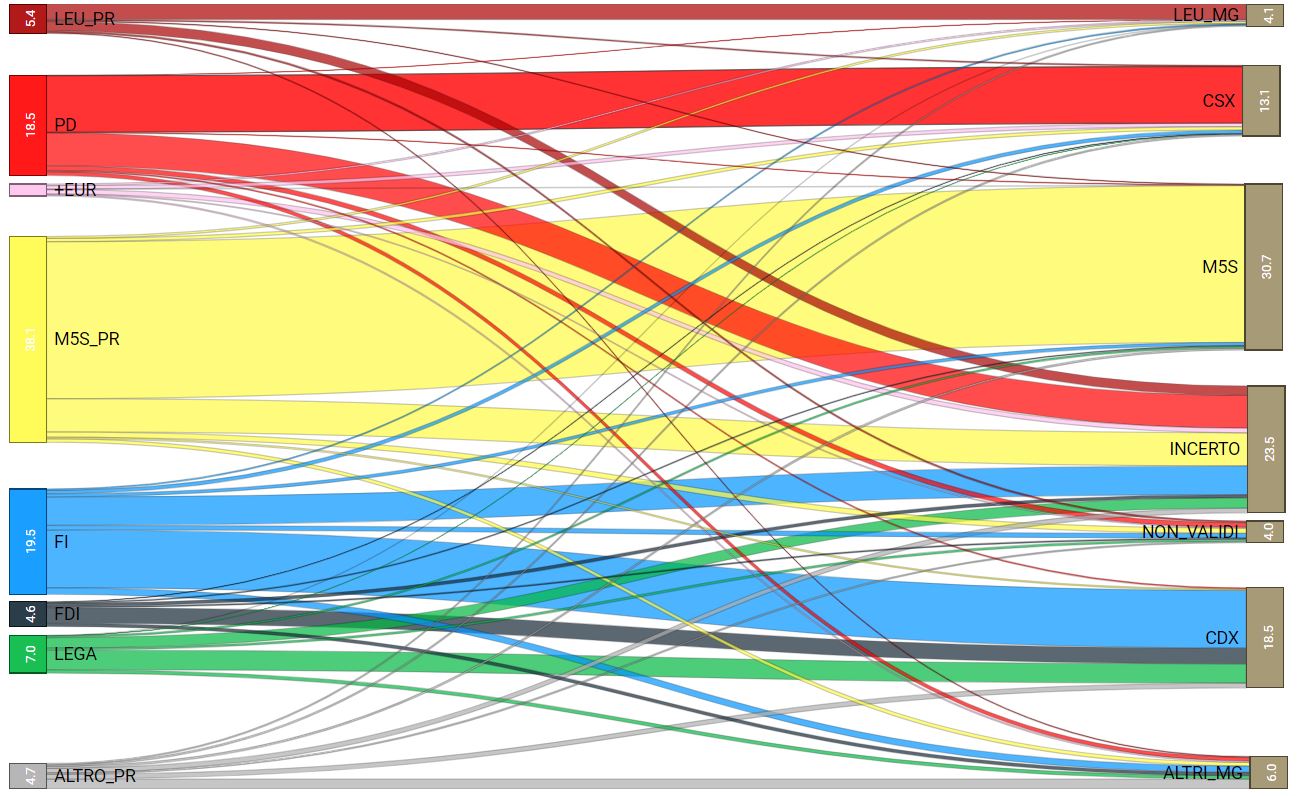

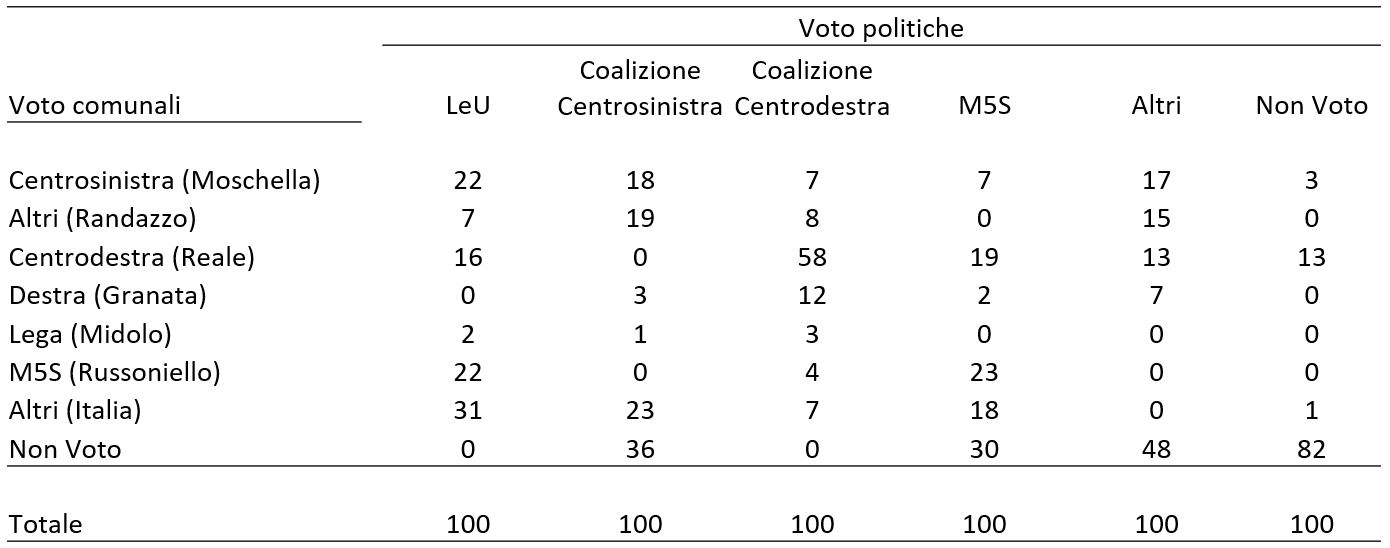

Le destinazioni rinvigoriscono i punti sopra affrontati. Si nota innanzitutto la diaspora dell’elettorato del M5S alle politiche. Meno di un quarto ha votato Russioniello, poco più di quanti non abbiano scelto Italia o Reale (18 e 19%, rispettivamente). La porzione più rilevante (il 30%) non si è recato alle urne il 10 giugno.

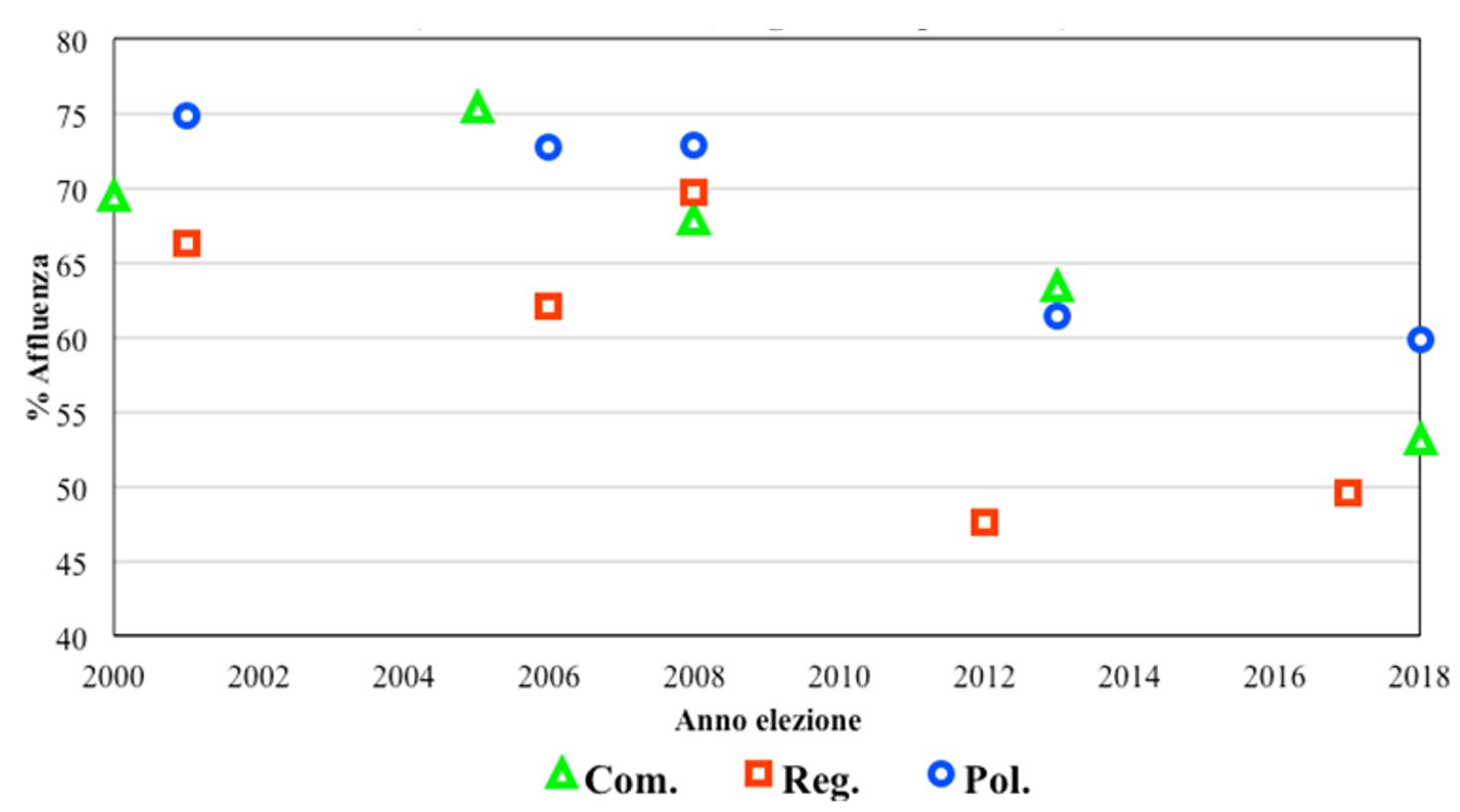

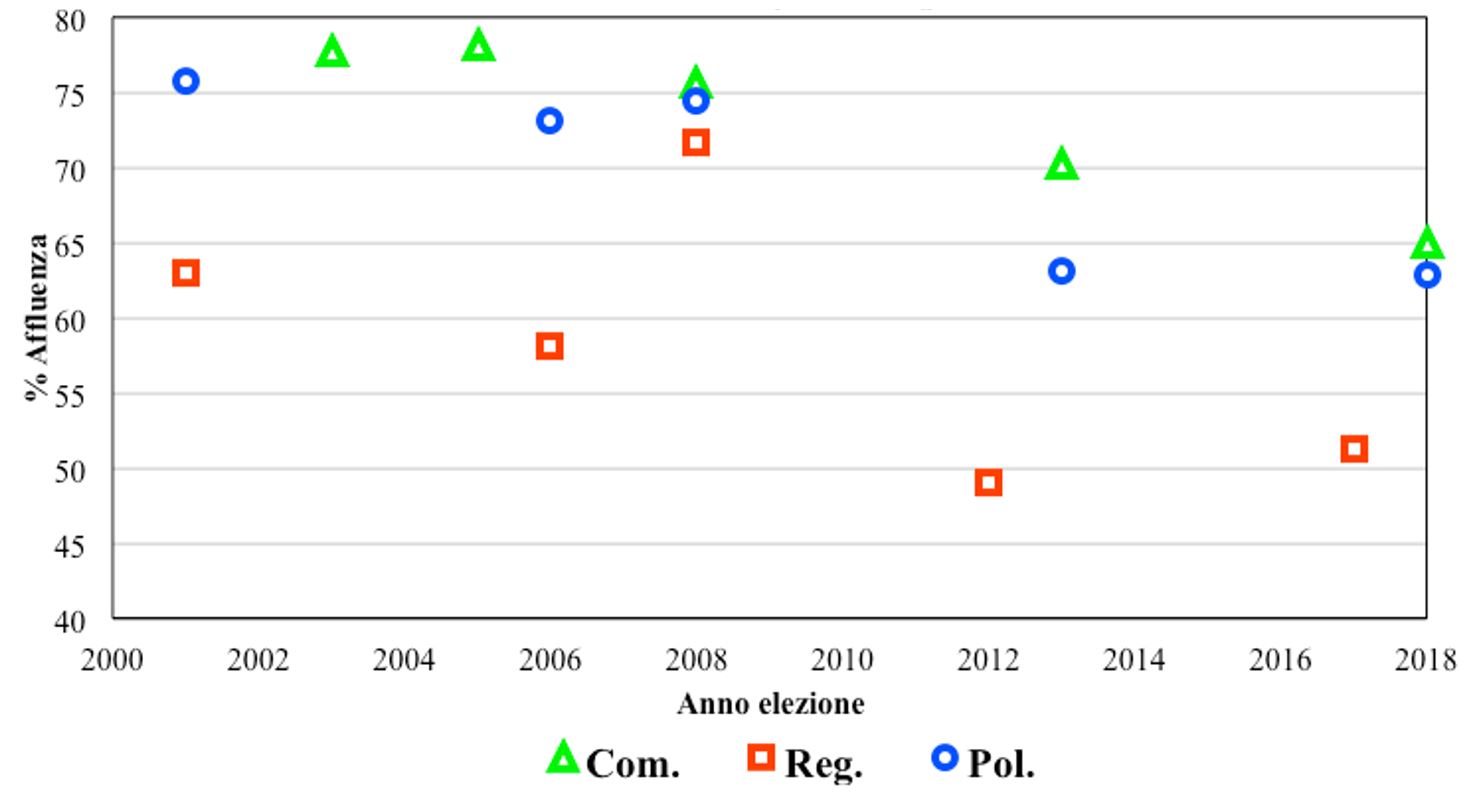

Un quadro analogo si registra nell’elettorato del centrosinistra alle politiche. Appena il 18% ha votato il candidato sostenuto dal PD (Moschella), mentre quote più numerose hanno preferito Randazzo (19%) e Italia (23%). Anche in questo bacino elettorale, comunque, la scelta più frequente è stata l’astensione (36%). La scarsa partecipazione degli elettorati di M5S e centrosinistra ha determinato la consistente riduzione dell’affluenza alle amministrative, inferiore – a differenza del 2013 – a quella delle politiche.

L’elettorato più fedele è stato quello del centrodestra: quasi il 60% ha infatti scelto Reale. Se a questi sommiamo il 12% che ha scelto Granata, e il 3% verso il candidato della Lega Midolo, il tre quarti dell’elettorato delle politiche ha votato candidati di area, con nessuna cessione all’astensione, e modeste perdite verso un po’ tutti i candidati sindaco.

Tab. 3 – Flussi elettorali a Siracusa fra politiche e comunali del 2018, destinazioni (clicca per ingrandire)

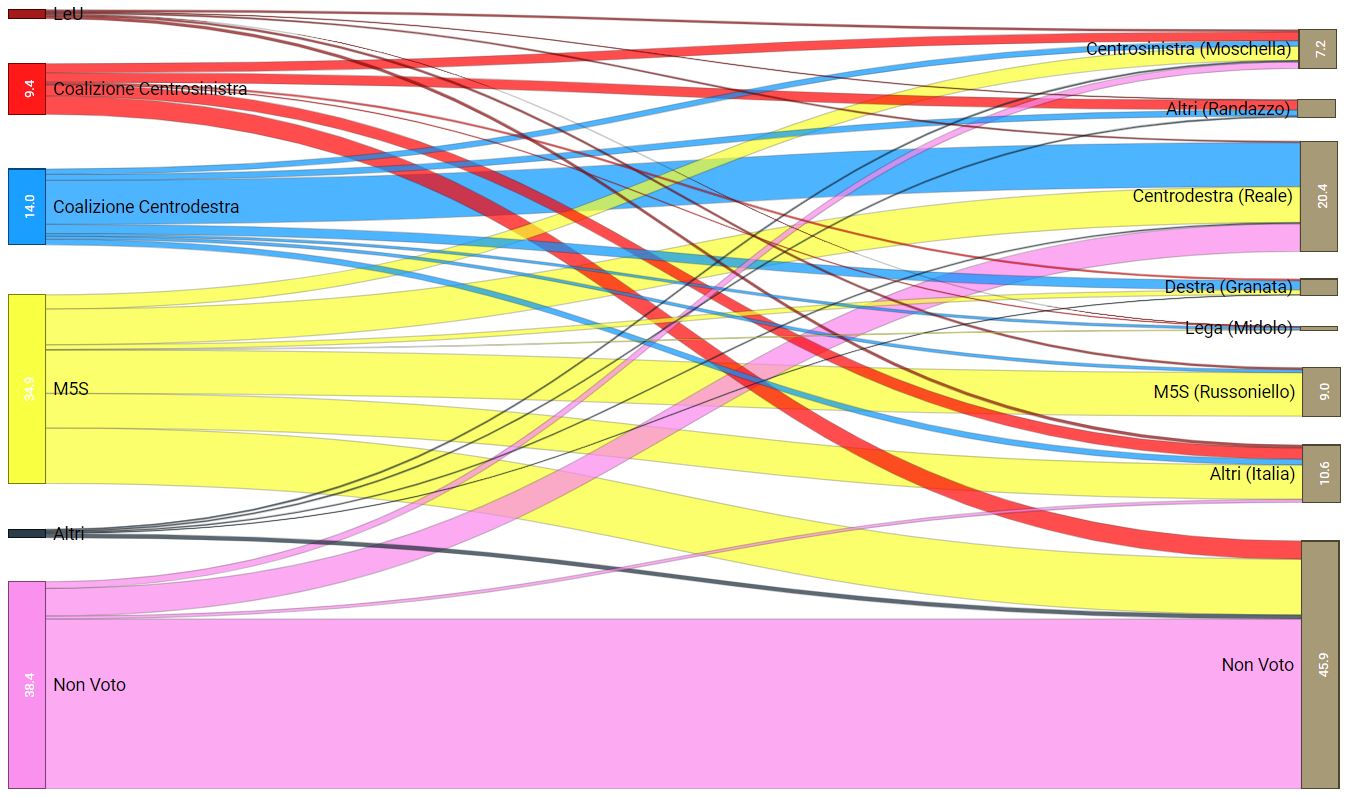

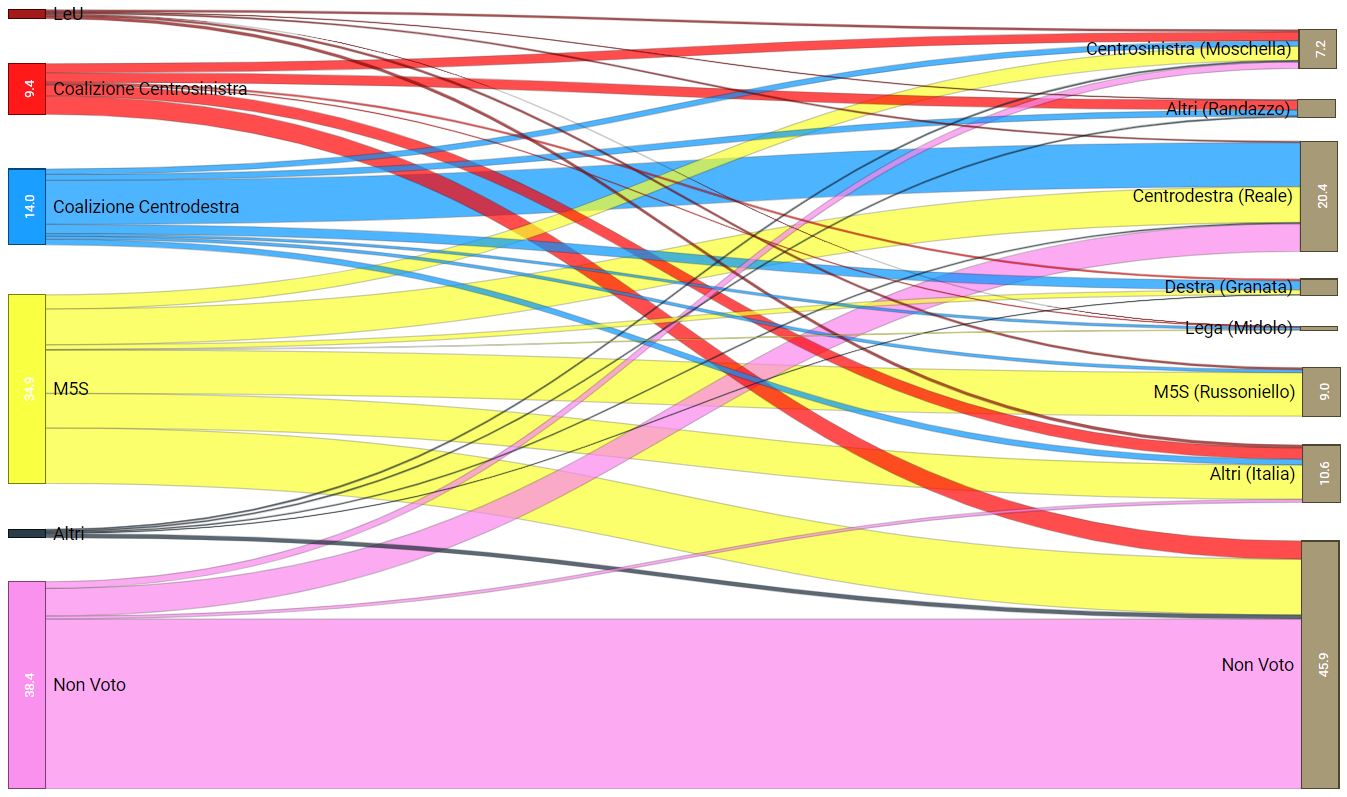

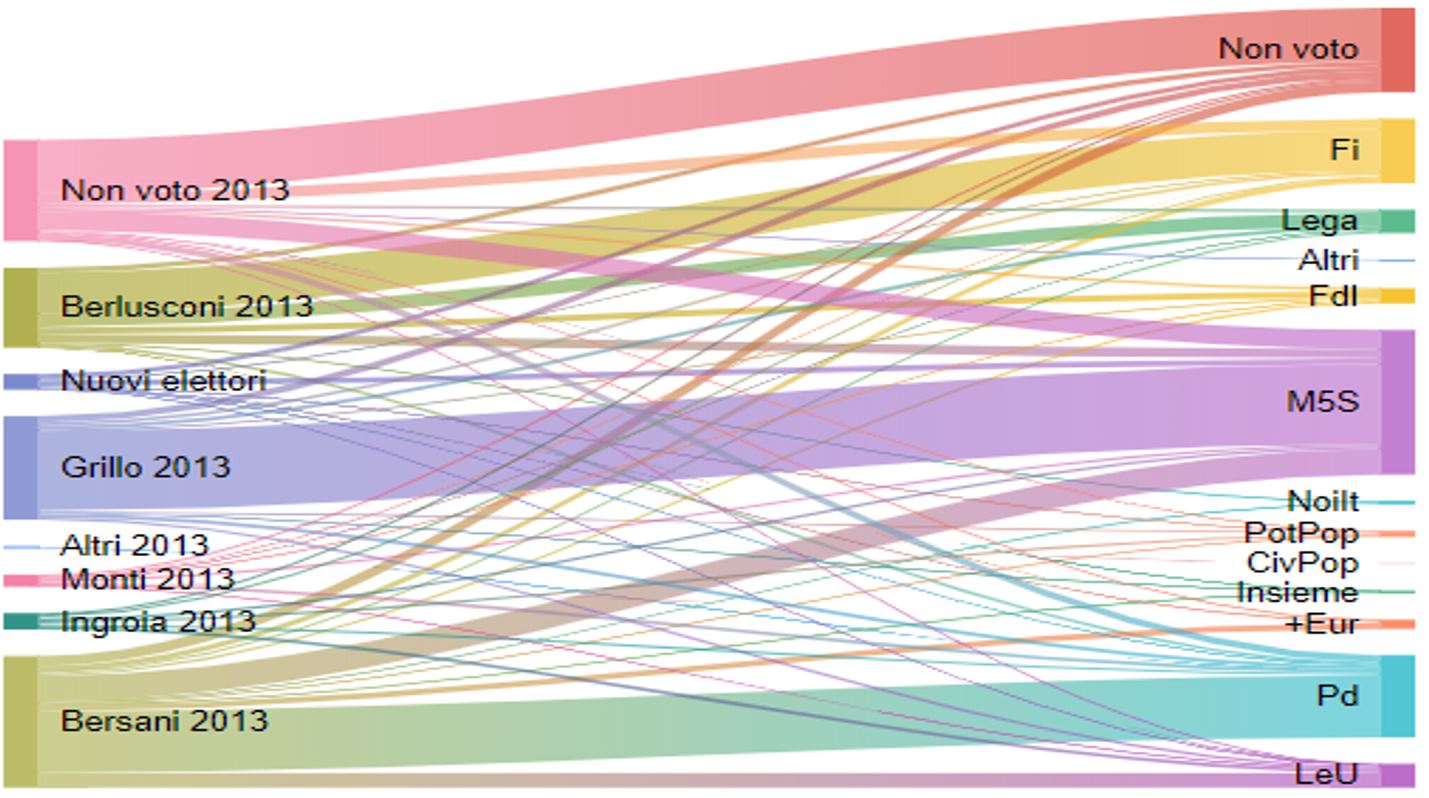

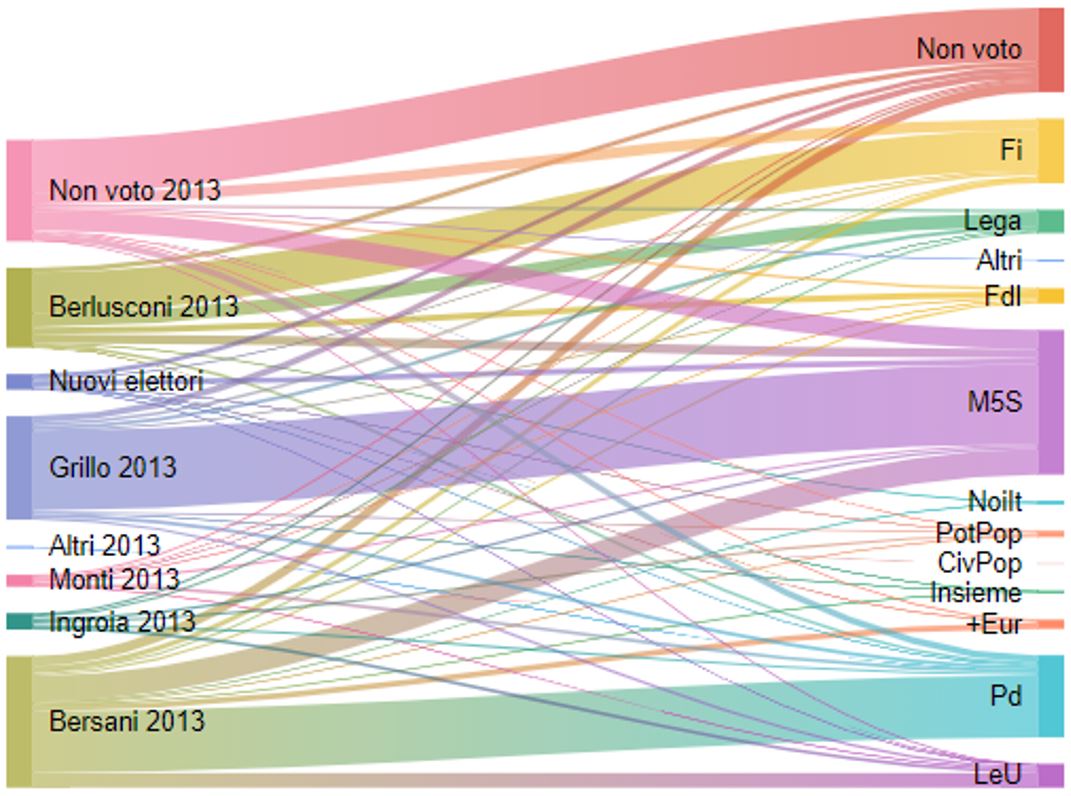

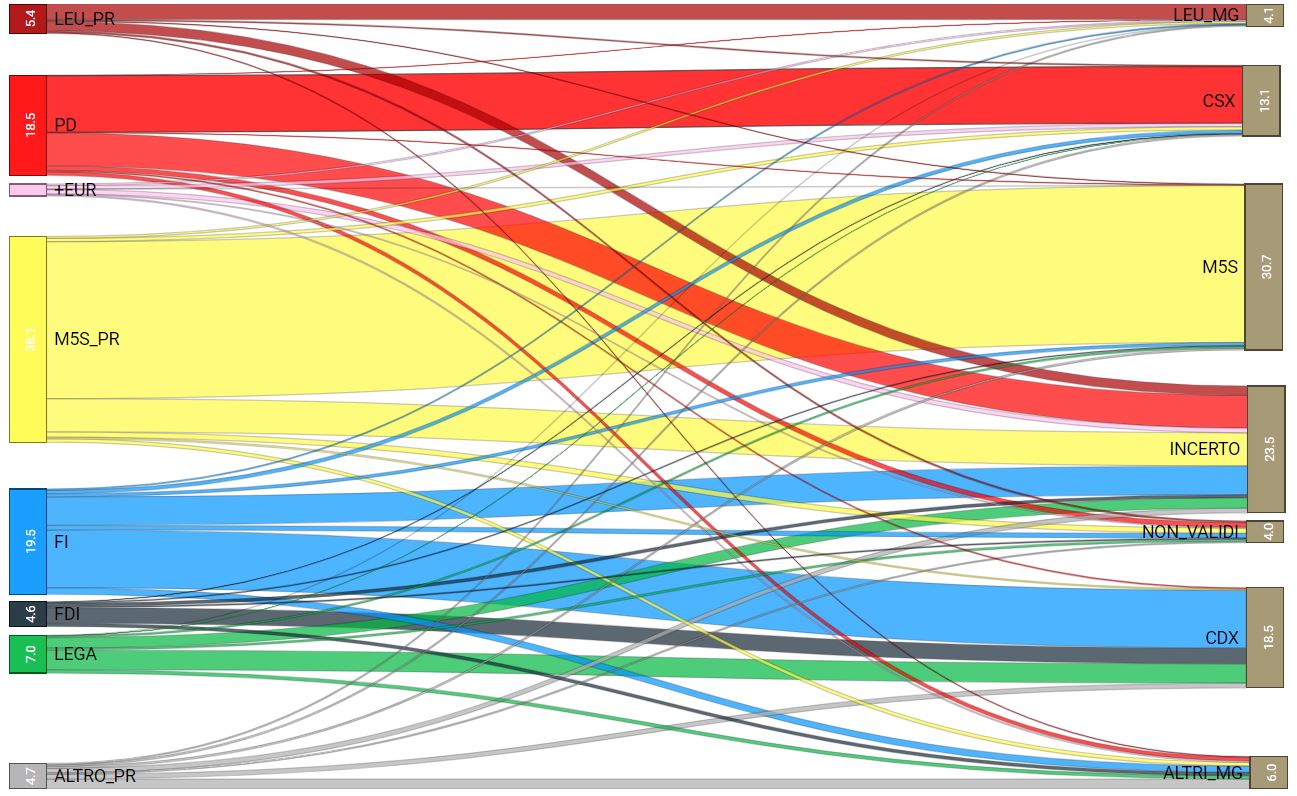

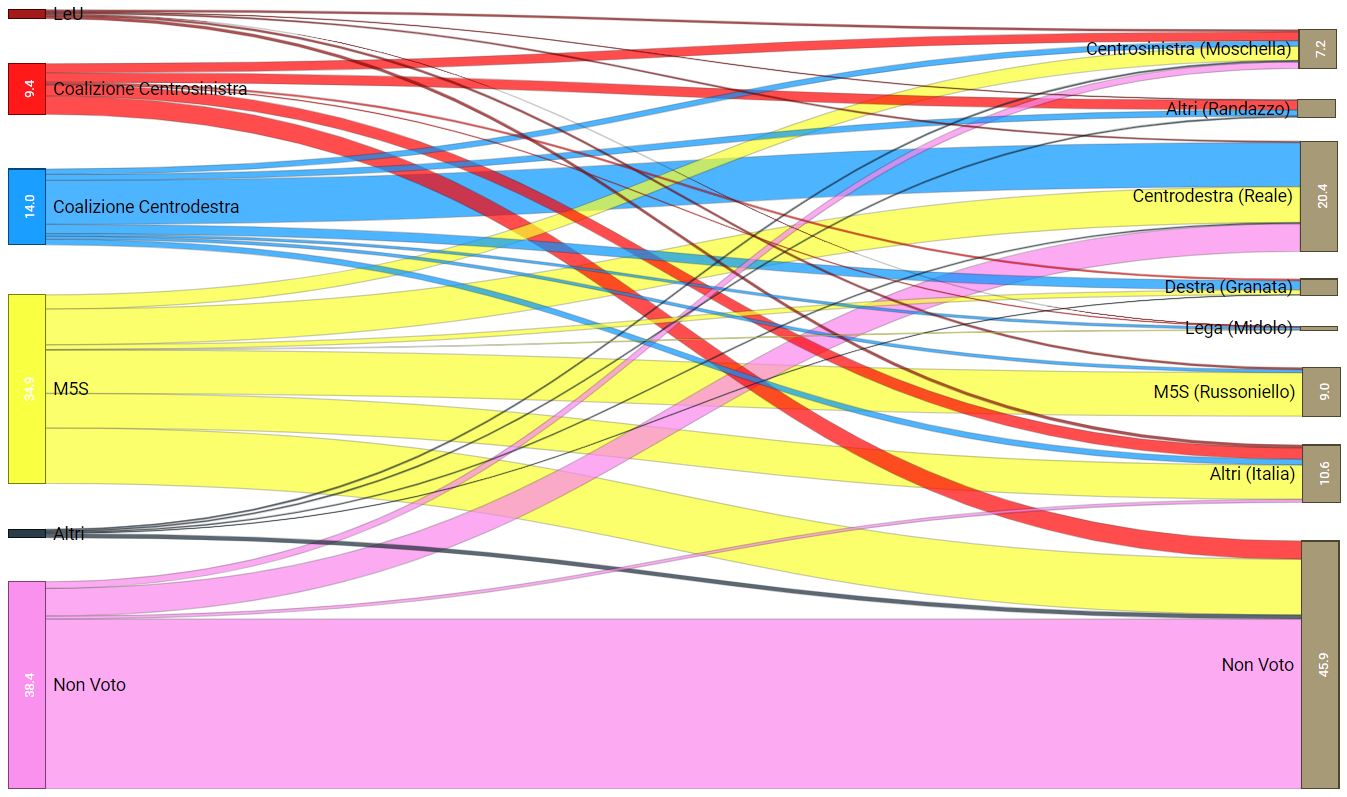

Il diagramma di Sankey visibile sotto (Fig. 1) mostra in forma grafica le nostre stime dei flussi elettorali a Siracusa. A sinistra sono riportati bacini elettorali delle politiche, a destra quelli delle comunali. Le diverse bande, colorate in base al bacino di provenienza alle politiche, mostrano le transizioni dai bacini delle politiche a quelli delle comunali. L’altezza di ciascuna banda, così come quella dei rettangoli dei diversi bacini elettorali all’estrema sinistra e destra, è proporzionale al relativo peso sul totale degli elettori.

Il diagramma consente di apprezzare immediatamente la frantumazione dell’elettorato del M5S alle politiche. Questo valeva il 35% dell’elettorato siracusano complessivo. Un decimo dell’elettorato è passato del Movimento all’astensione, il 6,6% dal M5S a Reale, il 6,4% dal M5S a Italia. In aggiunta al flusso di elettori fedeli che hanno scelto Russoniello (8,1% degli elettori), si osservano poi ancora flussi significativi dal M5S a Moschella (2,5% dell’elettorato), e verso Granata (un elettore su 100).

La Figura 1, inoltre, consente di apprezzare la variegata composizione dell’elettato di Reale. Il 40% è formato da elettori fedeli, che già avevano votato centrodestra il 4 marzo. Ciò significa che la maggior parte ha altre provenienze. Un terzo erano elettori del M5S, ben un quarto si erano astenuti alle politiche.

Infine, possiamo notare come anche l’elettorato di Italia sia a composizione multipla. Oltre alla quota maggioritaria proveniente dal M5S di cui abbiamo detto sopra, si segnala la banda in ingresso rossa, proveniente dal centrosinistra (che vale il 20% dei voti a Italia), e quella celeste in entrata dal centrodestra (che pesa esattamente la metà).

Fig. 1 – Flussi elettorali a Siracusa fra politiche (sinistra) e comunali (destra) del 2018, percentuali sull’intero elettorato (clicca per ingrandire)

Concludendo, le nostre analisi mostrano come il ballottaggio sia stato conquistato dai candidati che più si sono mostrati trasversali nel raccogliere i propri voti al primo turno. Entrambi, quindi, sembrano potere competere per le seconde preferenze degli elettori che non hanno al secondo turno il proprio preferito del primo. Come detto, Reale parte in ampio vantaggio, ma Italia ha negoziato accordi con i principali esclusi dal ballottaggio – escluso, naturalmente, quello pentastellato. Vedremo fra pochi giorni chi conquisterà la carica di sindaco.

Riferimenti bibliografici

Diamanti, I. (2009) Mappe dell’Italia Politica: Bianco, rosso, verde, azzurro e… tricolore, Bologna, Il Mulino.

Goodman, L. A. (1953), ‘Ecological regression and behavior of individual’, American Sociological Review, 18, pp. 663-664.

Riggio, A. (2018), ‘Crisi dei partiti in Sicilia: M5S e Lega sconfitti, arretrano anche PD e Forza Italia’, Centro Italiano Studi Elettorali, https://cise.luiss.it/cise/2018/06/14/crisi-dei-partiti-in-sicilia-m5s-e-lega-sconfitti-arretrano-anche-pd-e-forza-italia/

Schadee, H.M.A., e Corbetta, P., (1984), Metodi e modelli di analisi dei dati elettorali, Bologna, Il Mulino.

NOTA METODOLOGICA

I flussi presentati sono stati calcolati applicando il modello di Goodman (1953) alle 123 sezioni elettorali del comune di Siracusa. Seguendo Schadee e Corbetta (1984), abbiamo eliminato le sezioni con meno di 100 elettori (in ognuna delle due elezioni considerate nell’analisi), nonché quelle che hanno registrato un tasso di variazione superiore al 15% nel numero di elettori iscritti (sia in aumento che in diminuzione). Si tratta di 28 unità in tutto. Il valore dell’indice VR è pari a 11,2.

[1]Nella parte superiore della tabella sono presentati i risultati al proporzionale; nella parte inferiore si usano i risultati maggioritari. Nella parte superiore, ciascuna riga somma i risultati dei relativi partiti, a prescindere dalla coalizione della quale facessero parte. Nella parte inferiore, invece, si sommano i risultati dei candidati (sindaco o di collegio), classificati in base ai criteri sotto riportati. Per le politiche 2013, abbiamo considerato quali i voti raccolti ai candidati quelle delle coalizioni (che sostenevano un candidato premier).

Criteri per l’assegnazione di un candidato a un polo: se un candidato è sostenuto dal PD o da FI (o il PDL) è attribuito al centro-sinistra e al centro-destra rispettivamente, a prescindere da quali altre liste facciano parte della coalizione a suo sostegno. Se un candidato è sostenuto solo da liste civiche è un candidato civico (Altri). Se una coalizione è mista civiche-partiti, questi trascinano il candidato nel loro proprio polo se valgono almeno il 10% della coalizione, altrimenti il candidato resta civico. Se un candidato è sostenuto da partiti appartenenti a diverse aree (escludendo PD e FI/PDL che hanno la priorità), si valuta il relativo contributo dei diversi poli alla coalizione del candidato per determinarne l’assegnazione (al polo che pesa di più).

Nella categoria partiti di sinistra rientrano: RifCom, PC, PCI, PAP, FDS, SEL, SI, MDP, LEU, RivCiv. Nella categoria altri partiti di centro-sinistra sono inseriti: Insieme, PSI, IDV, Radicali, +EU, Verdi, CD, DemA.

L’insieme dei candidati sostenuti da almeno una di queste liste, ma non dal PD, costituisce il polo di sinistra alternativa al PD della parte inferiore della tabella. Il polo di centro-sinistra somma, invece, i candidati nella cui coalizione compare (anche) il PD.

Nella categoria partiti di centro rientrano: NCI, UDC, NCD, FLI, SC, CivP, NCD, AP, DC, PDF, PLI, PRI, UDEUR, Idea. Il polo di centro è formato da candidati sostenuti da almeno uno di questi.

Nella categoria partiti di destra rientrano La Destra, MNS, FN, FT, CPI, DivB, ITagliIT. Il polo di destra somma i candidati sostenuti da almeno uno di questi o da Lega o FDI, ma non da FI/PDL. Il polo di centro-destra, invece, è la somma dei candidati nella cui coalizione compare (anche) FI (o il PDL).