Few days before the general election in Spain, some surprising evidence emerges from the ICCP (Issue Competition Comparative Project) pre-electoral survey: what we could call a return of ideological polarization; and along classic lines of conflict that have characterized the Spanish party system in past decades. In a nutshell, this is due to the relevance of relatively new parties such as Podemos and Vox, whose constituencies appear ideologically consistent in terms of left-wing or right-wing stances across multiple issues. This sets these Spanish parties apart from other recent challenger parties in other European countries, which mix and match both left- and right-wing stances on different issues; thus, Spain might be following a different path from what observed in other countries. The only exception to this pattern appears Ciudadanos’, which shows a much less conflict-characterized constituency, while both the PP and the PSOE confirm a typical mainstream issue profile. But let us see these findings in more detail.

The landscape in the background: recent trends in party competition in Western Europe

Recent elections in Western Europe have shown a success of new, challenger parties, and increasing difficulties for traditional mainstream parties. However, there is more to the picture. Research conducted on several European countries under the ICCP project led by the CISE (soon to appear in a special issue of West European Politics) has shown that the new challengers have a relatively clear characterization in terms of their issue strategy. This allows to characterize them in terms that are richer and more informative than a simple “populist” label:

- In several countries, new challenger parties appear to not rely on consistent ideological packages, but to rather mix and match issue goals that traditionally belong both to the left and to the right. In a way, the difficulty to place such parties on the left-right dimension is one of the reasons leading many commentators to dub them as populist A prominent example might be the Dutch PVV (led by Geert Wilders) that combines progressive stances on civil rights with anti-Islam attitudes (Maggini, De Sio, van Ditmars 2018), but there are many more examples (De Sio and Lachat forthcoming), often combining right-wing positions on cultural issues (such as immigration) with relatively left-wing, pro-state positions on the economy.

- At the same time, an additional dimension of distinction has emerged. While mainstream parties traditionally emphasize a problem-solving, technical, win-win, non-conflictual vision of contemporary transformation processes (such as globalization, EU integration, technological change), new parties have brought back a conflictual vision of politics, highlighting how the above processes in fact produce winners and losers, and aiming at representing these latter. Again, this characteristic appears a common denominator of what are dubbed populist parties.

Now, few days before the general elections in Spain, our new ICCP survey adds Spain to the ICCP database, allowing to assess to what extent even the Spanish party system is (or is not) characterized by such developments. How are Spanish parties characterized? Is Podemos a populist party or a more classic left-wing party? Is Vox genuinely right-wing, or a more complex phenomenon? And do the PSOE and the PP of 2019 still correspond to an image of classic mainstream parties, both ideologically consistent and oriented towards consensual decision-making?

Analysing party support through innovative issue yield metrics

These questions can be answered by relying on innovative metrics developed within the ICCP project. Based on public opinion data (collecting citizens opinions on more than 30 different issues, and also asking goal-achievement credibility of different parties), we are able to reconstruct the specific issue package that characterizes each party. This is, for each party, the combination of issue goals that combine internal unanimity with general support (and good party reputation) even outside the party. In short, such package identifies those issue goals that both best represent the party constituency and at the same time best capture the reputation of the party outside its supporters, offering potential for electoral expansion. This constitutes in fact the political identity of the party: and its ingredients (the specific combinations of issue goals) can be identified through an algorithm that produces a summary Issue Yield score (De Sio and Weber 2014, forthcoming) for each issue, capturing the electoral opportunities that each issue goal offers to each party. By analysing, for each party, the issue goals with the top Issue Yield score, we in fact are able to capture the key characteristics of its issue identity. This allows to understand what issues drive the (perhaps unexpected) success of a party, or what are the weaknesses of another party. At the same time, a quick inspection at the structure of each party configuration allows to answer the above questions, by understanding whether a party is ideologically consistent (or rather cross-ideological), or whether is investing on the mobilization of political conflict (rather than embracing a problem-solving, consensual decision making strategy).

The ICCP Survey: Issue Yield metrics for Spanish parties in 2019

In the following section we report for the main Spanish political parties the optimal combination of issue goals. For each issue goal, we report (see the tables below):

- – the issue goal;

- – the Issue Yield index, and how the party ranks on that issue, compared to other parties;

- – whether such goal is “consensual” (i.e. related to a non-divisive goal such as economic growth or protection from terrorism, thus based mostly on technical competence) or “divisive” (seeing two rival positions, such as for or against gay marriages, thus based mostly on political assessments);

- – for divisive goals: whether it can be considered a classic left-wing or right-wing goal; the support it enjoys within the party (level of unanimity); the support it enjoys at large (potential for electoral outreach);

- – for all goals: the percentage of all voters that considers the party credible on that goal (again, potential for electoral outreach).

We start looking at the two largest, mainstream parties in the Spanish party system, the PP and the PSOE.

PP

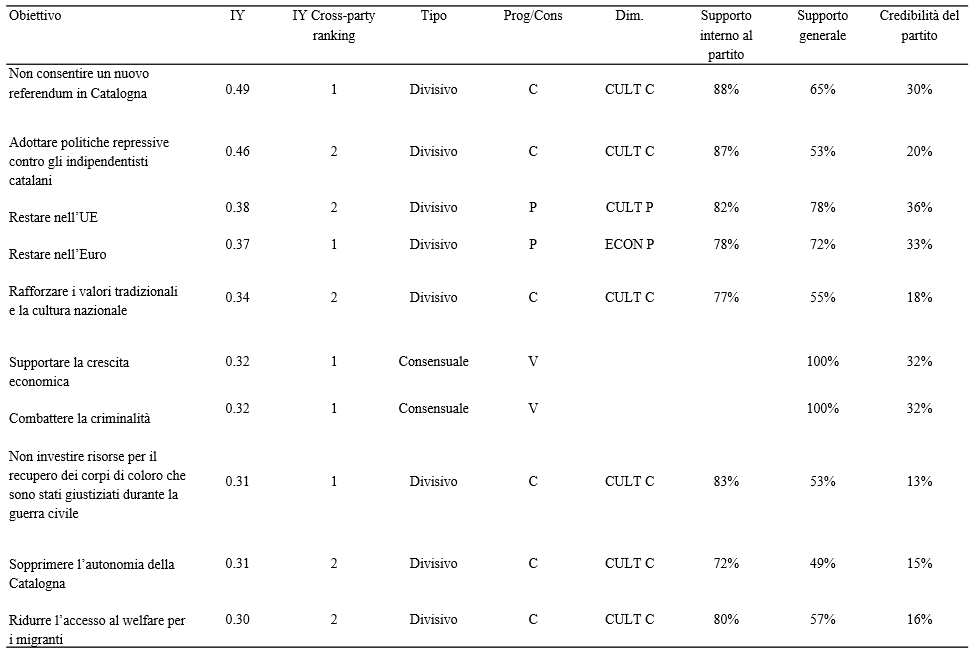

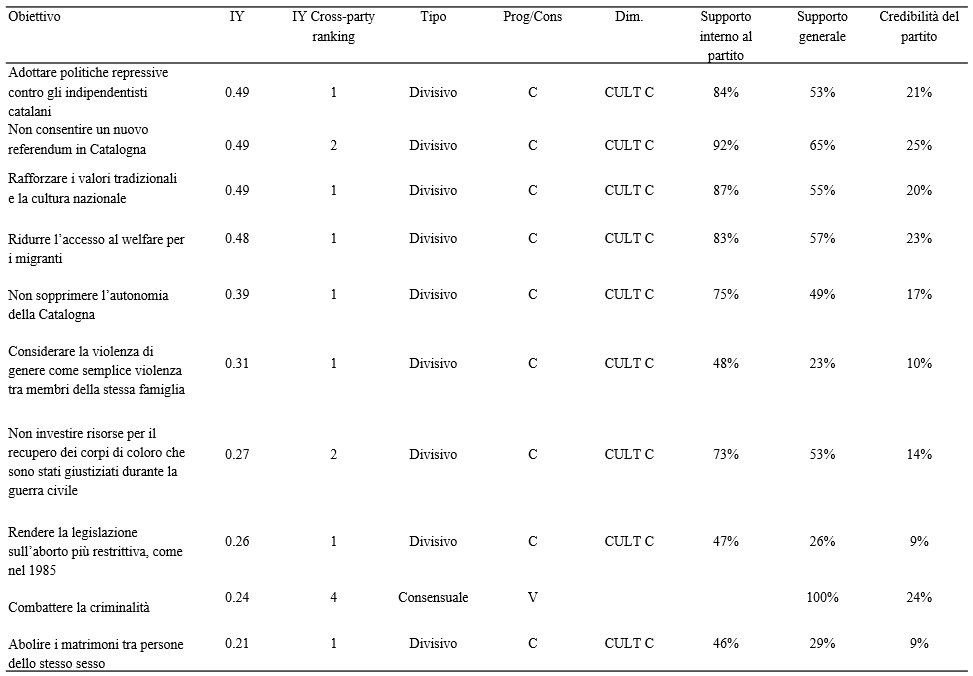

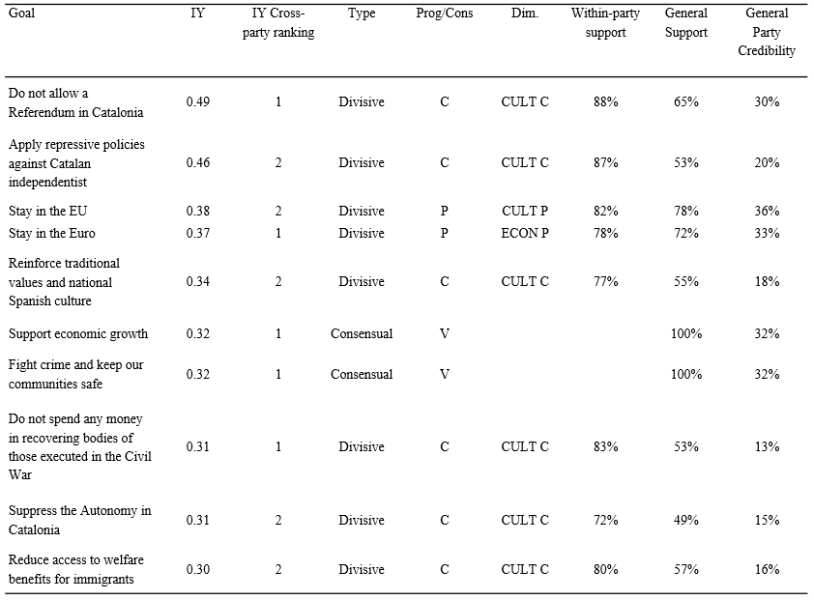

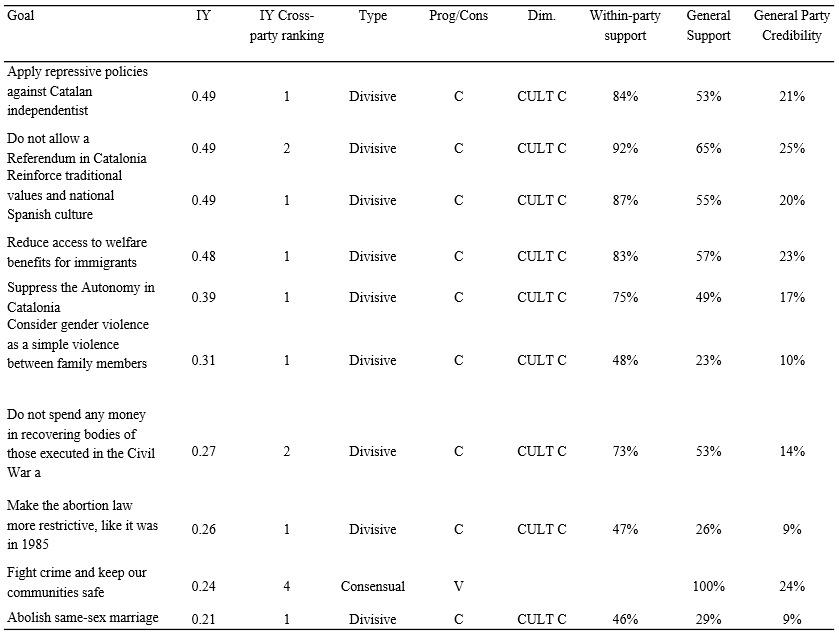

What appears clear for the PP (Table 1) is that the party holds a competitive advantage mostly on divisive issues (partially surprising for a mainstream party). Indeed, of ten issues on which the PP displays its highest IY score, eight are characterized by a conflicting outlook, meaning that the party’s constituency and image are characterized more by divisive issues than by consensual issues.

Table 1 – Partido Popular – Top 10 issue goals, ranked by decreasing issue yield

The most profitable divisive issue goals for the party are organized along a cultural dimension of conflict, with the only exception of the Euro membership. Among these issues, three emerge as potentially rewarding for the PP: the EU and Euro membership, and the prohibition of a new referendum in Catalonia. These three goals all enjoy a high internal support within the PP (88% for what concerns hostility to the Catalan Referendum, 82% pro EU membership, and 78% for Euro membership) and relatively widespread support (respectively 65%, 78% and 72%) among the electorate at large. This means that the PP holds a strategic incentive to capitalize exactly on these issues: these issues unify the party, but on a position that is well shared outside the party, even in terms of considering the PP credible (respectively 30%, 36% and 33% of the whole sample believes the PP is credible on achieving these goals). However, one should notice that also for the other issue goals displaying a high issue yield, the PP enjoys a robust internal coherence and a strong support of the electorate (half of the electorate supports the issue goals whose issue yield is the highest for the PP).

As for consensual issues where technical competence is rewarded, two objectives are potentially beneficial for the PP: support of the economic growth and fight against crime. The strength of the party on these two issues is that the PP appears as the most credible party in achieving these objectives as compared to all other parties in Spain, a clue that on these issues the PP holds an indisputable strategic advantage.

Finally, looking at the ideological configuration of (divisive) policy preferences of the PP, the ideological positioning of the party is very clear. In line with its historical background, on most divisive issues the party leans towards conservative goals, traditionally associated with a right-wing posture (e.g. reinforce traditional values, reduce access to welfare benefits for immigrants, etc.). The only exception is represented by the two European issues (the EU and Euro membership), where the party is positioned on a progressive pole. However, one should notice that political conflict on a pro-anti EU dimension might be hardly subsumed under the left-right ideological dimension alone, being in fact a semi-independent source of political contestation Also, pro-European positions are consistent with the mainstream nature of the party.

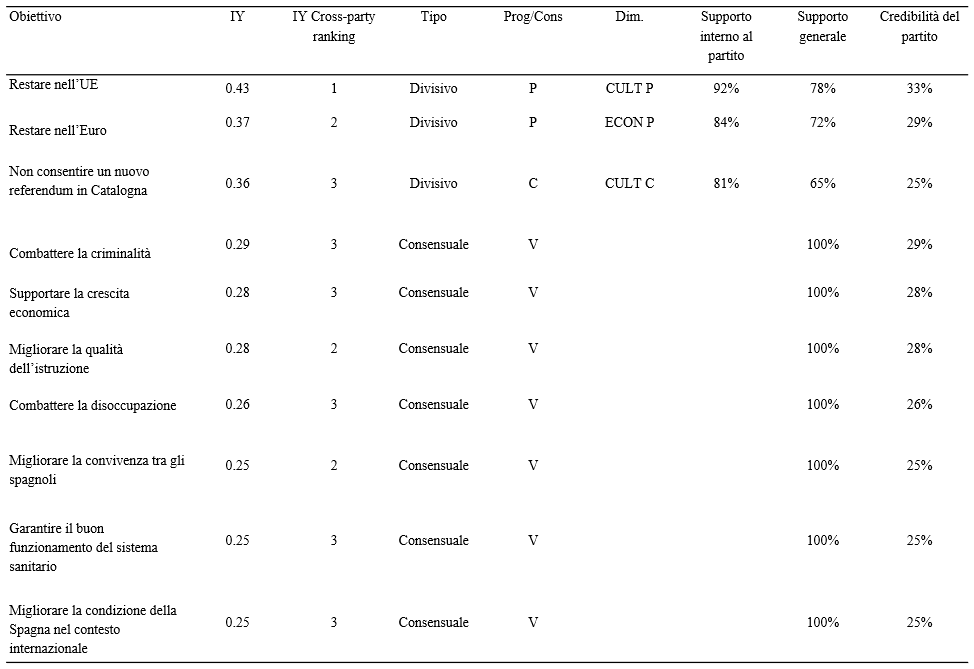

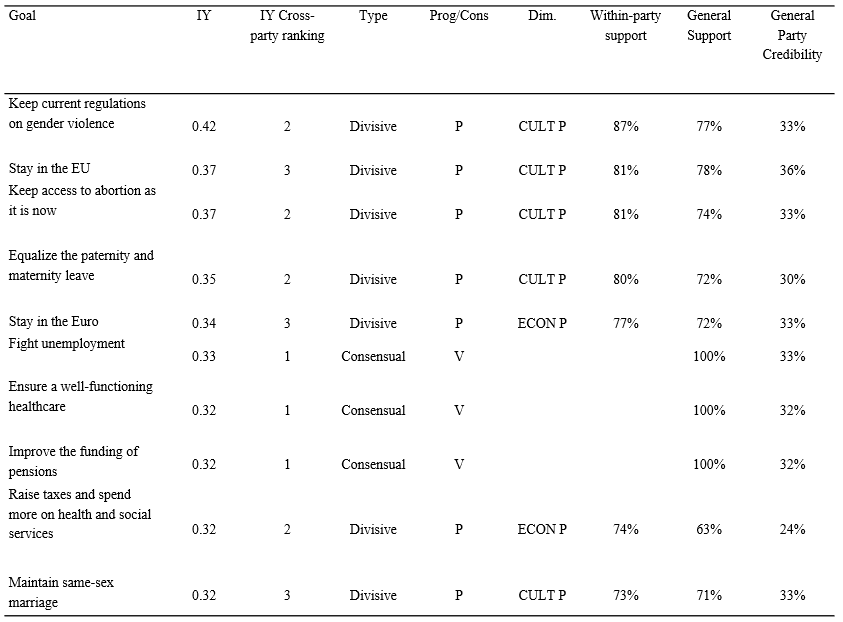

PSOE

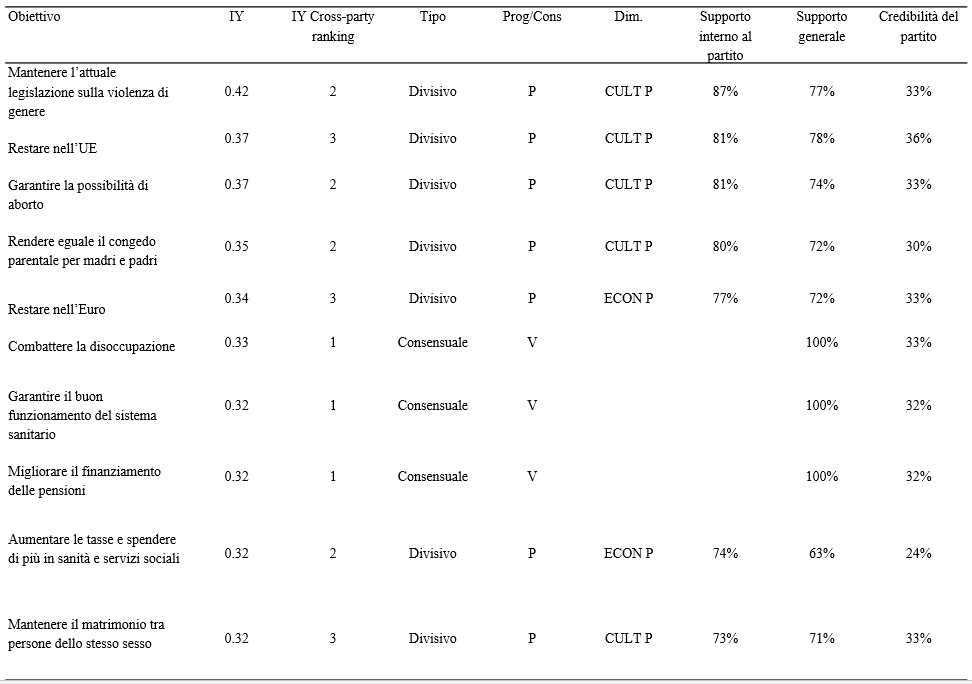

Differently from the PP, the PSOE (Table 2) is less strongly characterized in divisive terms, seeing a larger relevance of consensual goals. Among the ten issues with the highest issue yield for this party, three are in fact consensual issues on which, ideally, all Spaniards agree upon: fight against unemployment, the well-functioning of healthcare, and the improvement of the funding of pensions. On these three issue goals, the PSOE is rated as credible by one third of the Spanish electorate, thus configuring it as the most credible political party in achieving these objectives.

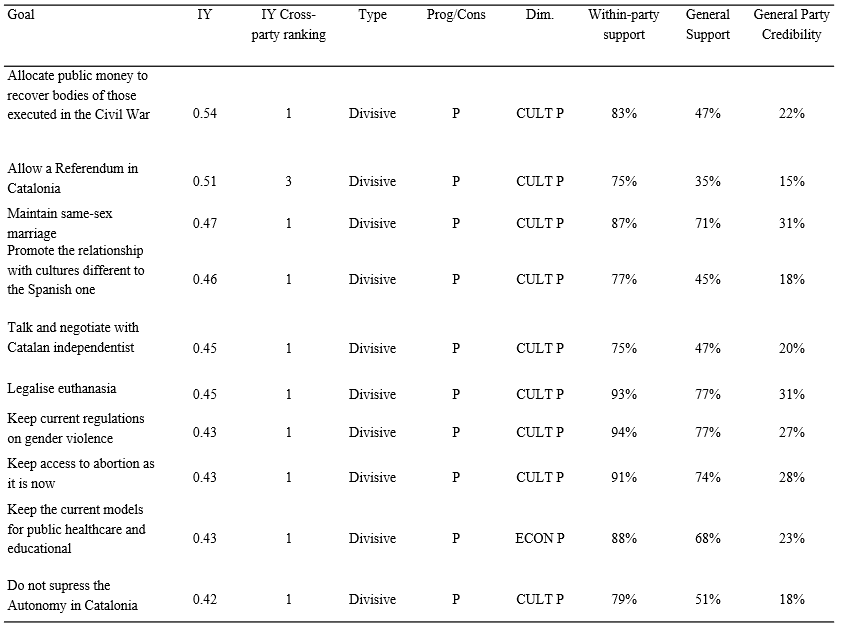

Table 2 – PSOE – Top 10 issue goals, ranked by decreasing issue yield

As for divisive goals, these are mainly organized along a cultural dimension of political conflict. Indeed, out of ten issues which characterize the PSOE, there are just two economic issues on which the party might hold a strategic advantage over its competitors (i.e. stay in the Euro and raise taxes and spend more on health and education). The other key issues for the PSOE are all in the cultural domain. Here, the PSOE holds a consistent ideological posture, with its stances all leaning towards traditional progressive, leftist positions. In other words, the ideological profile of the party is clear, embedded in the traditional left-right dimension of political conflict, and showing how such progressive cultural positions are often widely shared also in the general electorate (see e.g. the 77% support of Spaniards for retaining regulations on gender violence). However, what clearly emerges from Table 2 is that, on these goals, the PSOE never ranks first in terms of issue yield. This clearly shows the presence of other left-wing competitors that are more strongly characterized in conflictual terms (see below), thus perhaps gaining more advantage from these issues.

Podemos

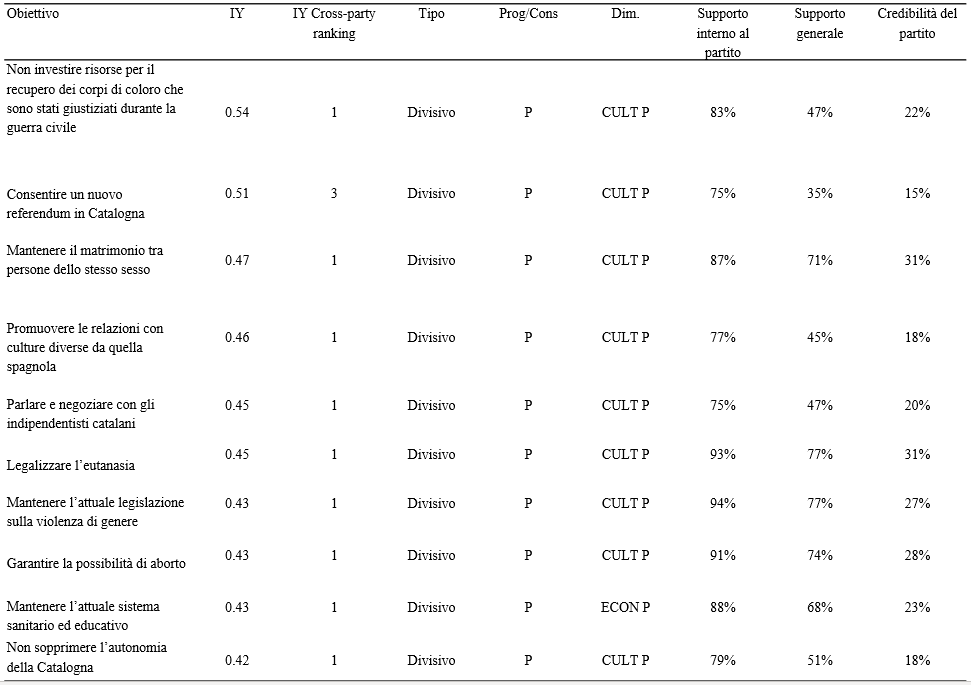

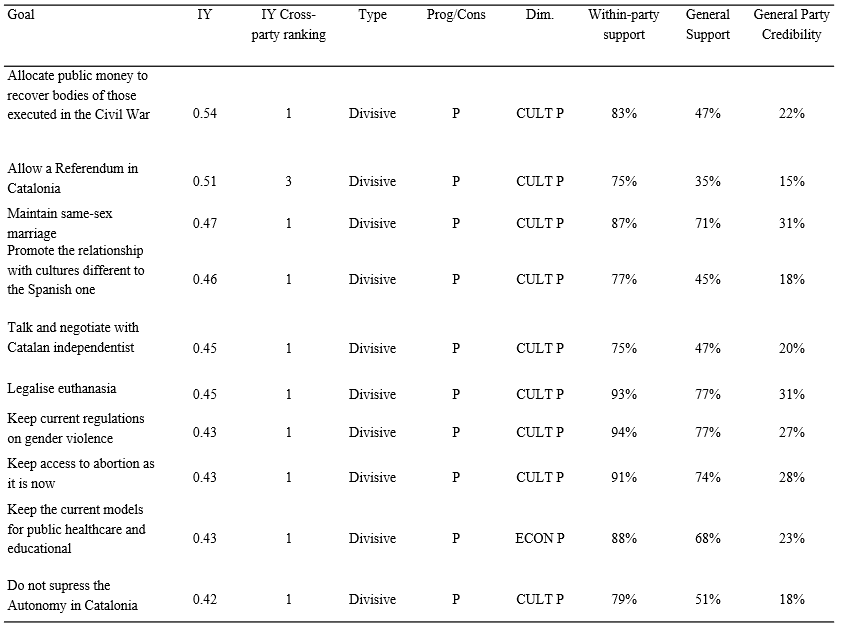

Looking at challenger parties, the picture slightly changes, revealing some interesting results. Differently from mainstream parties and coherently with its challenger nature, Podemos (Table 3) emerges as a conflict mobilizing actor within the Spanish party system. The ten issues on which we record the highest issue yield for this party, are in fact all divisive in their nature, thus revealing the conflictual profile of Podemos. Moreover, all these issues revolve around a cultural dimension of political conflict, with the only exception of the defence of current models for public healthcare and education. This means that the party is strongly characterized on a cultural dimension rather than an economic one, so that cultural issues are potentially the most profitable ones.

Table 3 – Podemos – Top 10 issue goals, ranked by decreasing issue yield[1] Among these issue goals, four emerge as particularly relevant for Podemos: the legalization of euthanasia, the maintenance of access to abortion, the preservation of current legislation on gender violence, and the defence of the current models for public healthcare and education. On these four issues, within party support is almost unanimous (support ranges between a minimum of 88% for what concerns the defence of current models for public health and education to a maximum of 94% regarding the preservation of legislation on gender violence). Most importantly, these goals are widely supported by the general electorate, with a minimum of 68% of the electorate supporting the current models for public health and education and a maximum of 77% of the electorate supporting the legalisation of euthanasia and preservation of current legislation on gender violence.

Among these issue goals, four emerge as particularly relevant for Podemos: the legalization of euthanasia, the maintenance of access to abortion, the preservation of current legislation on gender violence, and the defence of the current models for public healthcare and education. On these four issues, within party support is almost unanimous (support ranges between a minimum of 88% for what concerns the defence of current models for public health and education to a maximum of 94% regarding the preservation of legislation on gender violence). Most importantly, these goals are widely supported by the general electorate, with a minimum of 68% of the electorate supporting the current models for public health and education and a maximum of 77% of the electorate supporting the legalisation of euthanasia and preservation of current legislation on gender violence.

Finally, and interestingly enough, the structure of incentives derived from divisive issues, clearly demonstrates the ideological profile of Podemos. Despite its challenger nature, the party is clearly and undoubtfully oriented towards the achievement of traditionally progressive, left-wing goals. This seems to suggest that – more than a populist party – Podemos configures as a quite traditional left-wing party, displaying policy preferences that are in line with its ideological stances.

Vox

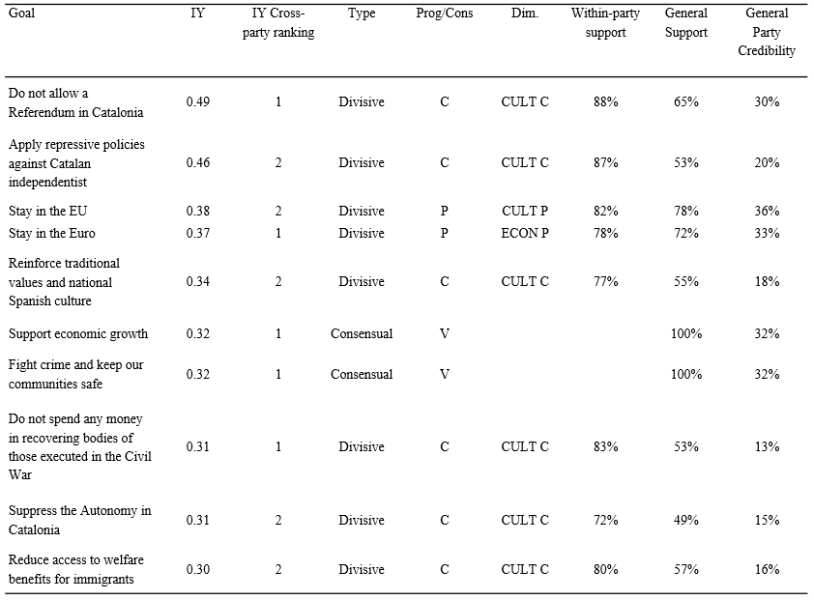

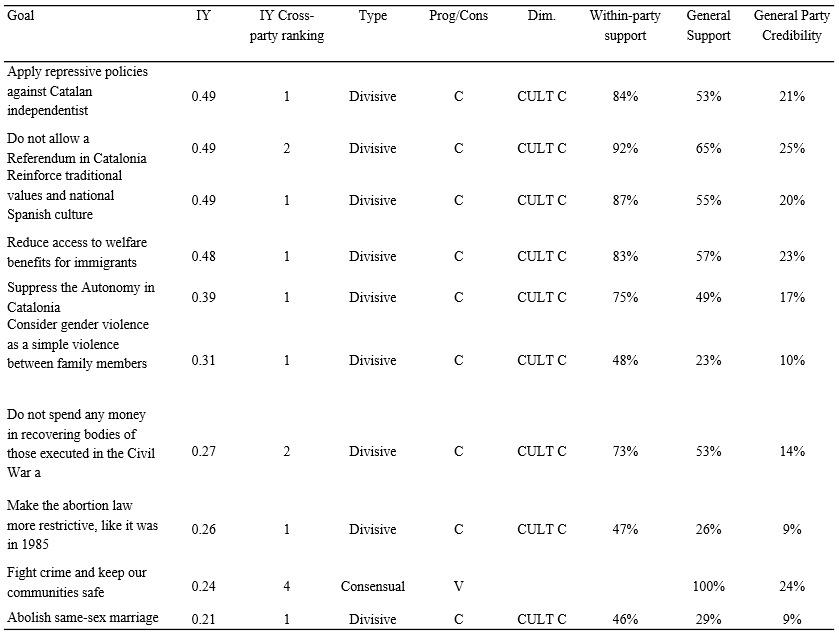

The same divisive, conflict-mobilizing profile emerges when we look at Vox (Table 4), whose representatives entered a regional parliament for the first time in the last Andalusian Regional Election. The characterizing issues for Vox are prevalently divisive, with the only exception of the fight against crime. In particular, the issue identity of the party is anchored on few key issue goals: the application of repressive policies against Catalan independentists and the prohibition of a referendum in Catalonia; the reinforcement of traditional values; the reduction of access to welfare benefits for migrants. These issues are coherently endorsed by the party, and voters are strongly supportive as well. If support for these issue goals exceeds 80% within the party, among the electorate a proportion that is higher than 50% support the same policy goals. It is no coincidence, therefore, that in the application of repressive policies against Catalan Independentists, the reinforcement of traditional values, and the reduction of access to welfare benefits for immigrants, Vox has been rated as credible by more than 20% of Spaniards, thus testifying a significant electoral potential for this small party.

Table 4 – Vox – Top 10 issue goals, ranked by decreasing issue yield Finally, and in line with what we observed for Podemos, Vox’s issue characterization clearly reveals a consistent ideological posture. The issue goals that best characterize the party (mostly on cultural issues) can be in fact entirely reabsorbed within the more traditional left-right dimension, with Vox clearly positioned on the right pole of the spectrum and configuring, in terms of policy orientations, as a right-wing party. This sets Vox apart from other populist parties in Europe that offer more complex and cross-ideological combinations.

Finally, and in line with what we observed for Podemos, Vox’s issue characterization clearly reveals a consistent ideological posture. The issue goals that best characterize the party (mostly on cultural issues) can be in fact entirely reabsorbed within the more traditional left-right dimension, with Vox clearly positioned on the right pole of the spectrum and configuring, in terms of policy orientations, as a right-wing party. This sets Vox apart from other populist parties in Europe that offer more complex and cross-ideological combinations.

Ciudadanos

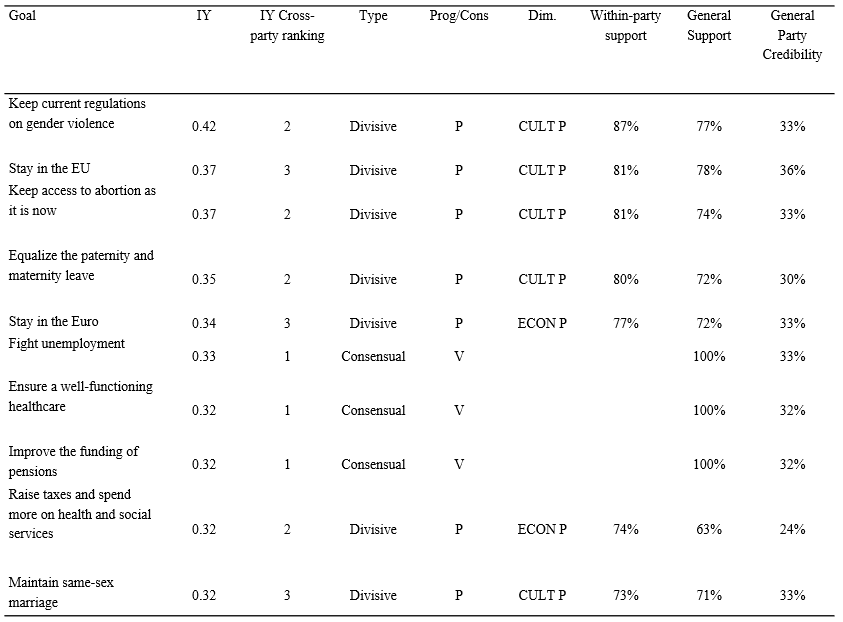

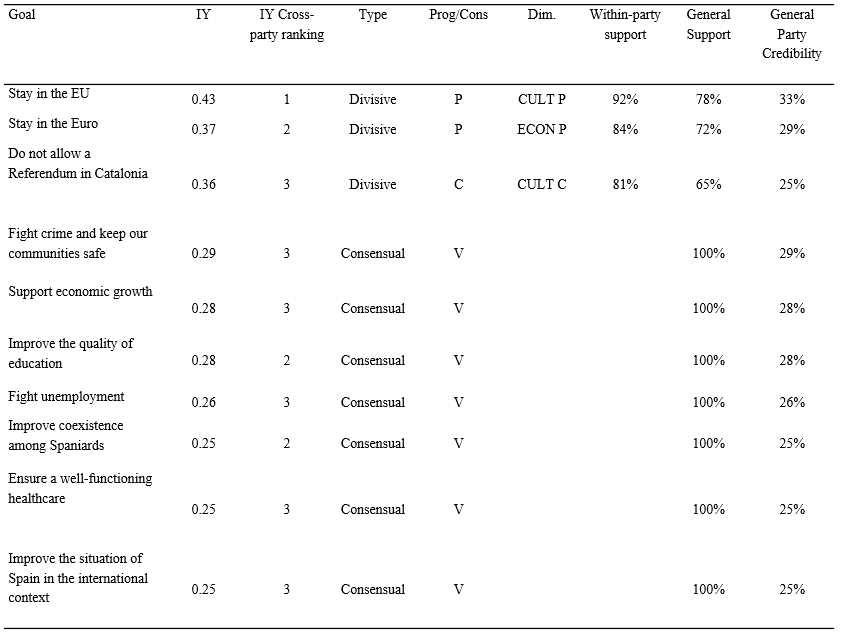

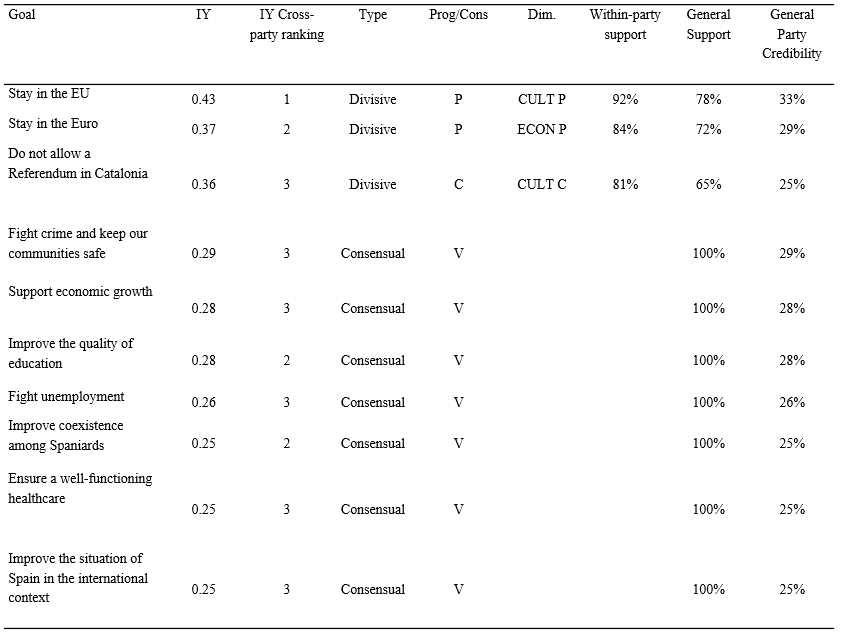

Finally, the highly ideologized and polarized profiles we observed for Podemos and Vox are not found for Ciudadanos (Table 5). Surprisingly enough, and contradicting the expectations related to the challenger nature of this party, Ciudadanos displays a prevalently consensual profile, being in a relatively better position to take advantage of its rated credibility on non-divisive, commonly shared policy objectives. On the consensual issues mostly characterizing this party, credibility figures for C’s show that around 29% and 28% of the Spanish electorate consider Ciudadanos to be credible in fighting crime, supporting economic growth, and improving the quality of education, just to mention the items on which party credibility results relatively higher as compared to other consensual issues. However, on these issues C’s never ranks first.

Table 5 – Ciudadanos – Top 10 issue goals, ranked by decreasing issue yield

Quite the contrary, it is on divisive issues that the party holds a competitive advantage over its competitors. In particular, Ciudadanos’ strength is that its pro-EU stance is not only almost unanimous within the party, but also shared by almost 80% of Spaniards. Furthermore, one third of the electorate deems the party to be credible on this issue goal. Not dissimilarly, the Euro membership and the prohibition of a new Catalan referendum are issue goals that are potentially profitable for the party and on which Ciudadanos might be rewarded by voters. Indeed, also in this case the party displays a highly coherent position, backed by a broad sharing of these objectives by the electorate at large.

Conclusions: ideological polarization, and some surprises

To sum up, the above patterns testify for the relevance of analyzing party competition going beyond generic labels, such as “left” and “right”, and delving into the details about specific issues. This is because different parties clearly show to hold different characterizations, also articulated into issues of different nature.

However, there are some key findings that differentiate Spain from other countries previously covered by the ICCP project (see De Sio and Paparo 2018). First and foremost, there is no clear evidence of challenger parties that employ a cross-ideological appeal. When analyzed in terms of their stances on divisive issues, Podemos, Vox and Ciudadanos all show pretty clear and consistent left- or right-wing issue stances.

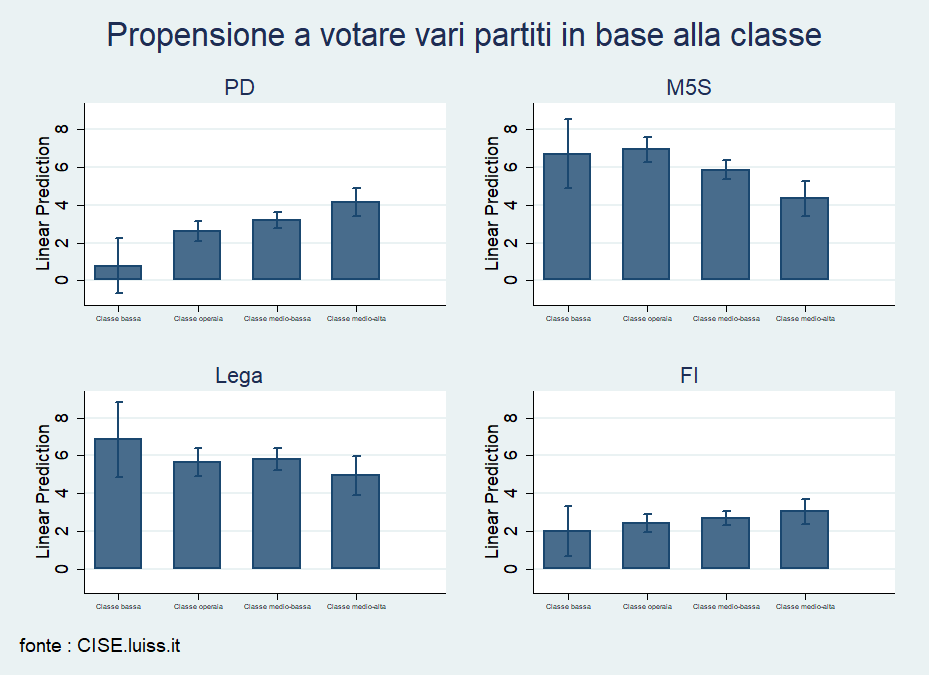

Also, there are peculiarities regarding the consensual vs. conflictual characterization of different parties. In other countries we usually observed mainstream parties characterized by consensual appeals, and challengers by conflict mobilization (with the partial exceptions of the Pd and M5s in Italy). What we see in Spain is a bit different. In the left-wing camp, there is a to some extent predictable difference between the mainstream PSOE (more consensual) and the more radical challenger Podemos (much more conflictual). However, the right-wing camp show a partially unexpected panorama, where: a) the one with the most consensual characterization is the new challenger Ciudadanos; b) the Vox challenger has a very conflictual profile; c) the mainstream PP sits in the middle, but with a much more conflictual characterization than C’s, perhaps unusual for a mainstream party. This testifies for the increased polarization of the Spanish party systems, and already suggests the potential complexity of the post-electoral government negotiations.

References

De Sio, L., and Lachat, R. (forthcoming), ‘Making Sense of Party Strategy Innovation: Challenge to Ideology and Conflict Mobilisation as Dimensions of Party Competition’, West European Politics.

De Sio, L., and Paparo, A. (2018), ‘The year of challengers? Issues, public opinion, and elections in Western Europe in 2017’, Rome, CISE.

De Sio, L., and Weber, T. (2014), ‘Issue Yield: A Model of Party Strategy in Multidimensional Space’, American Political Science Review, 108(04), pp. 870-885.

De Sio, L., and Weber, T. (forthcoming), ‘Issue Yield, Campaign Communication, and Electoral Performance: A Six-Country Comparative Analysis’, West European Politics.

Maggini, N., De Sio, L., and van Ditmars, M. (2018), ‘Towards the next Dutch general election: the issue opportunity structure for parties’, in De Sio, L., and Paparo, A. (eds.), The year of challengers? Issues, public opinion, and elections in Western Europe in 2017, Rome, CISE, pp. 37-52.

[1] In this election Podemos will run in a coalition with Izquierda Unida (IU), named Unidas Podemos. Therefore, to identify voters of Podemos, mere vote intentions are not sufficient. To that end, we use party identification and propensities to vote (PTV). To be precise, the procedure we employ is as follows. We focus on the 126 respodents who declare their intention to vote for the Unidas Podemos coalition in the next general election. In order to extract voters of Podemos, we first use party identification: the 86 respondents identifying with Podemos are classified as voters of Podemos. When party identification does not allow to distinguish between Podemos and IU, we ultimately rely on PTV scores: the 15 respondents with a PTV for Podemos higher than the PTV for IU are classified as voters of Podemos.