A Ragusa il risultato del ballottaggio ha rappresentato una nota dolente per il M5S che non è riuscito a confermare l’amministrazione comunale conquistata cinque anni fa. Anche se senza il proprio incumbent in campo (Piccitto), infatti, il Movimento era riuscito a piazzare il proprio candidato (Tringali) al ballottaggio. Peraltro Tringali si trovava dopo il primo turno in una situazione assai migliore di quella di Piccitto cinque anni fa. Infatti si trovava in testa, di un paio di punti, avendo raccolto di 22,8% dei voti, mentre Piccitto raccolse al primo turno solo il 15,8 e si trovava secondo, staccato di quasi 14 punti dal candidato del centrosinistra.

Allora, la straordinaria capacità del M5S di raccogliere le seconde preferenze di quanti non avevano al ballottaggio il proprio candidato preferito consentì a Piccitto lo straordinario ribaltamento degli equilibri, passando da meno di 5.000 voti a oltre 20.0000.

Quest’anno non è andata così. Tringali ha aumentato i propri quasi 8.000 voti “solo” del 50% circa, mentre lo sfidante di destra (Cassì) è riuscito quasi a raddoppiarli, scavalcandolo abbastanza nettamente (oltre 6 punti di margine).

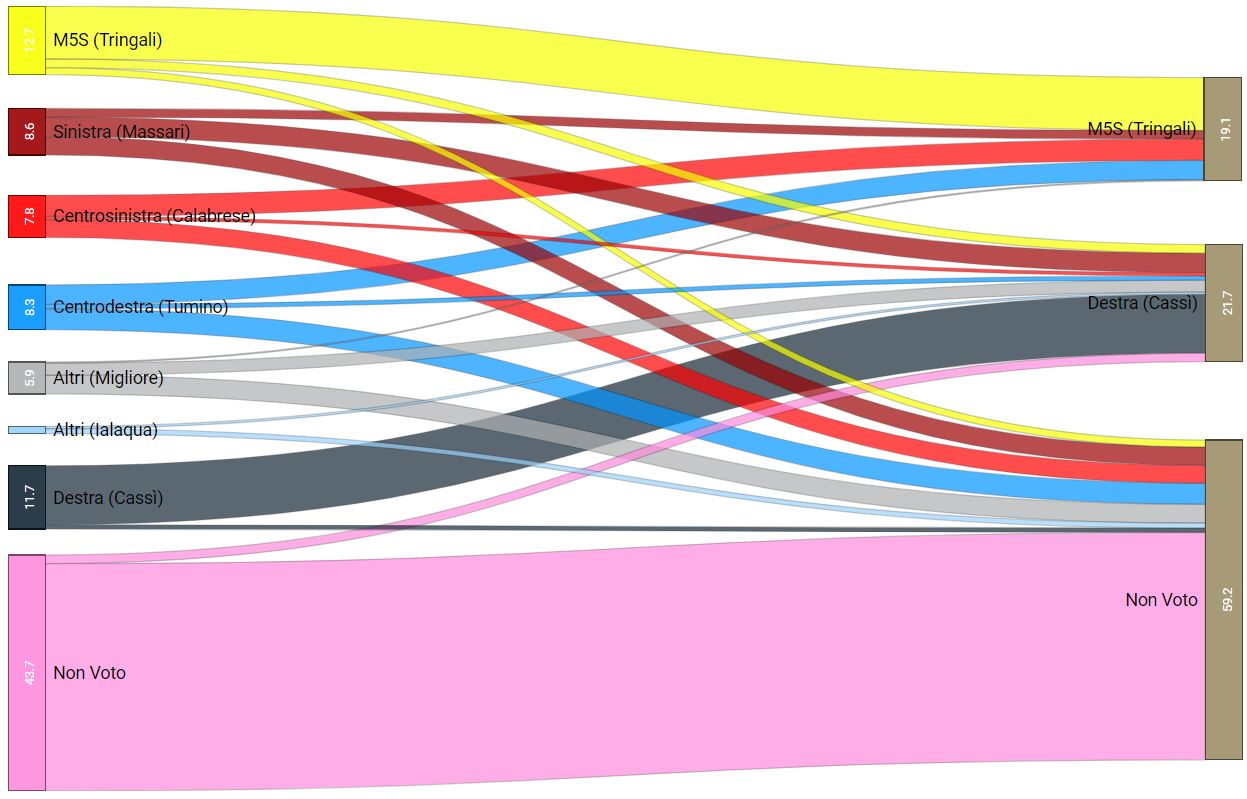

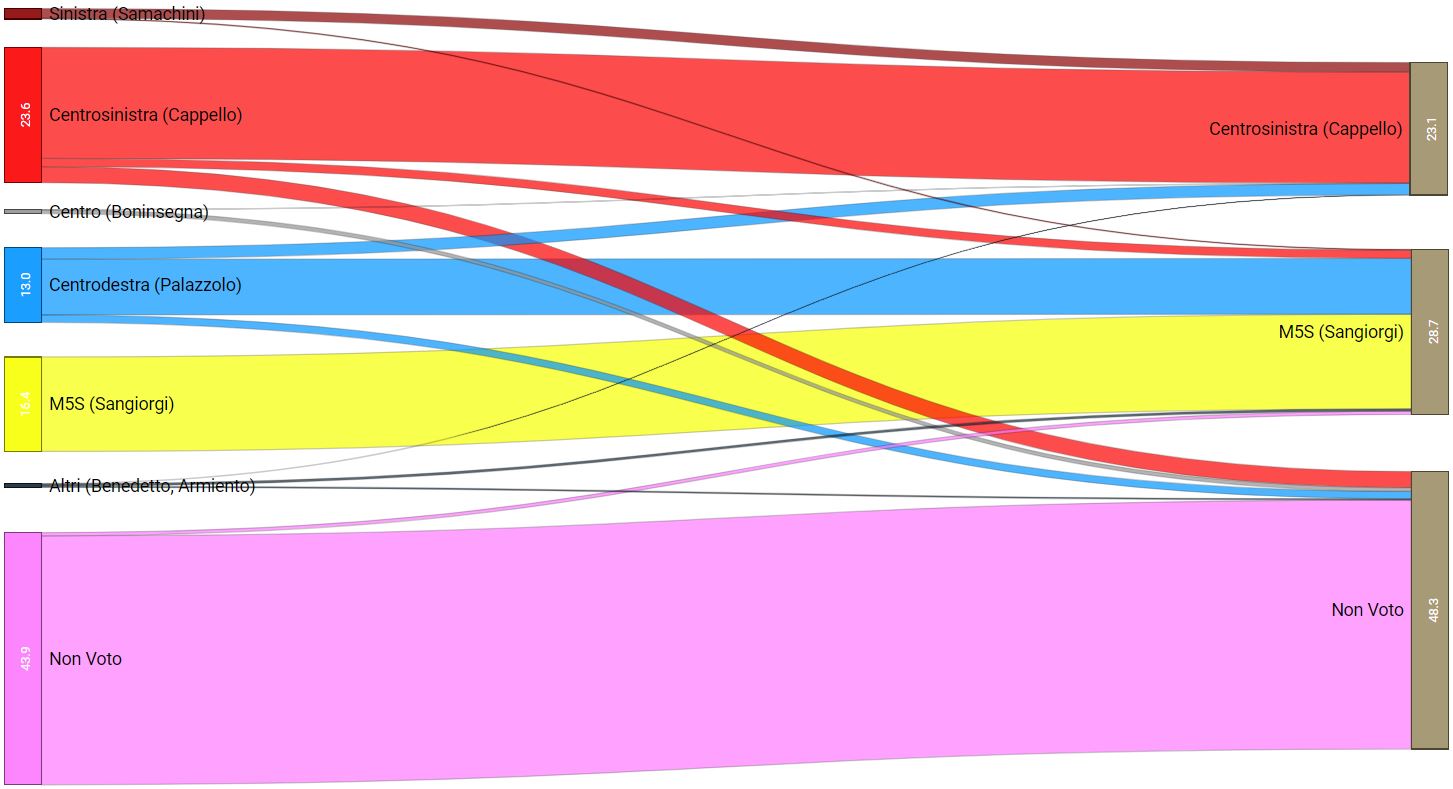

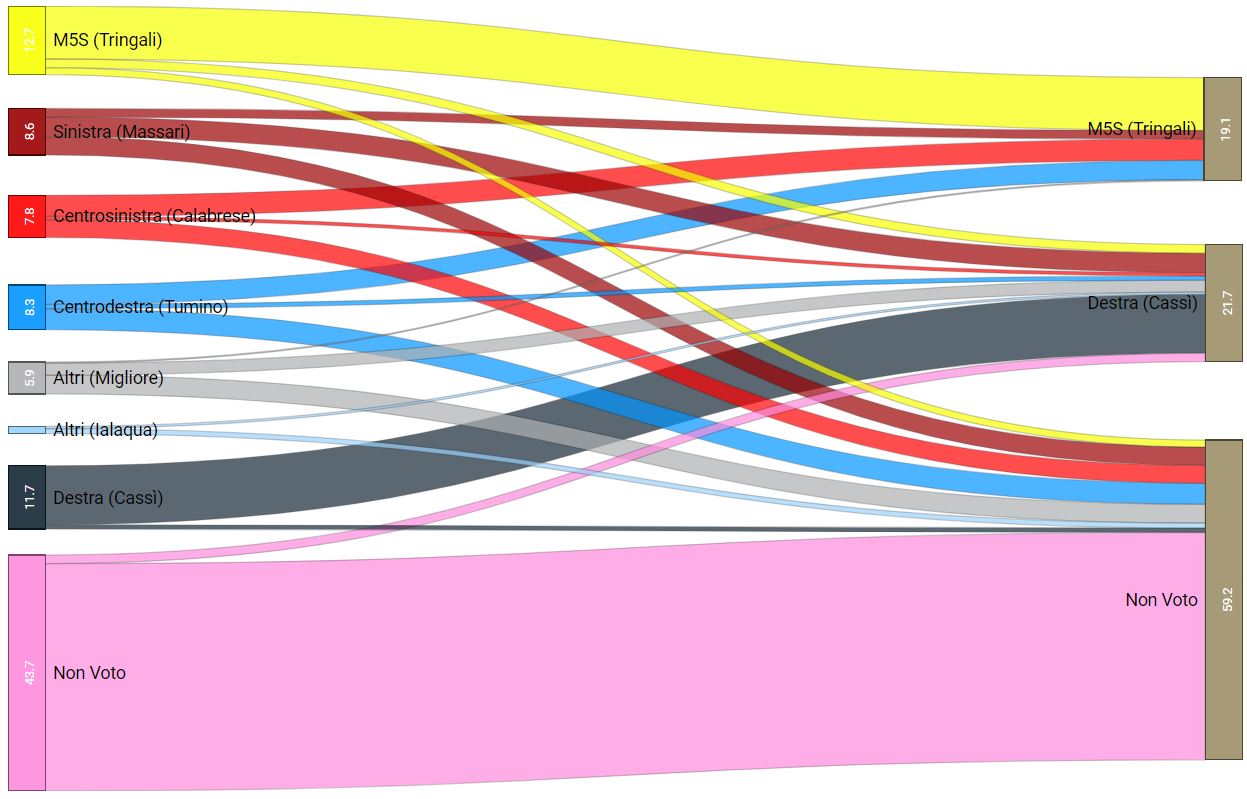

Grazie alle nostre stime dei flussi elettorali fra primo e secondo turno (mostrate nel diagramma di Sankey di seguito), possiamo ricostruire i variegati movimenti di elettori che hanno determinato questo risultato.

Innanzitutto, si nota la non massiccia riconferma degli elettori del M5S, con il 10% che si è astenuto, e addirittura un ottavo che ha votato Cassì. Quest’ultimo non ha subito alcun passaggio diretto al rivale, e ha ceduto meno del rivale al non voto (7%).

La Figura 1 consente anche di vedere cosa hanno fatto gli elettori dei candidati non ammessi al ballottaggio. Quelli dei candidati appoggiati da PD e FI (Calabrese e Tumino) hanno preferito Tringali: poco meno della metà, con meno del 10% verso Cassì. Al contrario, però, il candidato del M5S è stato sconfitto nell’elettorato dei candidati civici Migliore e Ialacqua e, sorprendentemente, in quello del candidato di sinistra (Massari). Questo ultimo flusso vale oltre un elettore ragusano su 30, e da qui proviene un sesto dei voti di Cassì al ballottaggio.

Fig. 1 – Flussi elettorali a Ragusa fra primo turno (sinistra) e secondo turno (destra) delle comunali 2018, percentuali sull’intero elettorato (clicca per ingrandire)

Riferimenti bibliografici

Goodman, L. A. (1953), ‘Ecological regression and behavior of individual’, American Sociological Review, 18, pp. 663-664.

Schadee, H.M.A., e Corbetta, P., (1984), Metodi e modelli di analisi dei dati elettorali, Bologna, Il Mulino.

NOTA METODOLOGICA

I flussi presentati sono stati calcolati applicando il modello di Goodman (1953) alle 71 sezioni elettorali del comune di Ragusa. Seguendo Schadee e Corbetta (1984), abbiamo eliminato le sezioni con meno di 100 elettori (in ognuna delle due elezioni considerate nell’analisi), nonché quelle che hanno registrato un tasso di variazione superiore al 15% nel numero di elettori iscritti (sia in aumento che in diminuzione). Si tratta di 2 unità in tutto. Il valore dell’indice VR è pari a 2,6.