Telescope

-

Evento – After the General Elections in France and the UK: Results, Analyses, and Implications for Europe

Proseguono gli appuntamenti di World Watch, la sezione di Telescope dedicata alle elezioni nel mondo. Stavolta organizzeremo un evento, in inglese e interamente online, dedicato all’analisi dei risultati elettorali di Francia e Regno Unito.

Vi aspettiamo giovedì 11 luglio dalle 11:00 alle 13:00 con Bruno Cautrès e Oliver Heath; introduce e modera Lorenzo De Sio, ne discutono Vincenzo Emanuele, Marc Lazar, Sorina Soare e Mark Thatcher.

Questo webinar sarà l'ultima iniziativa di Telescope prima della pausa estiva. Ci rivedremo a settembre.

-

Redazione CISE Lug 5, 2024

-

-

Elezioni amministrative: il centrosinistra vince e fa meglio al 1° turno che al ballottaggio

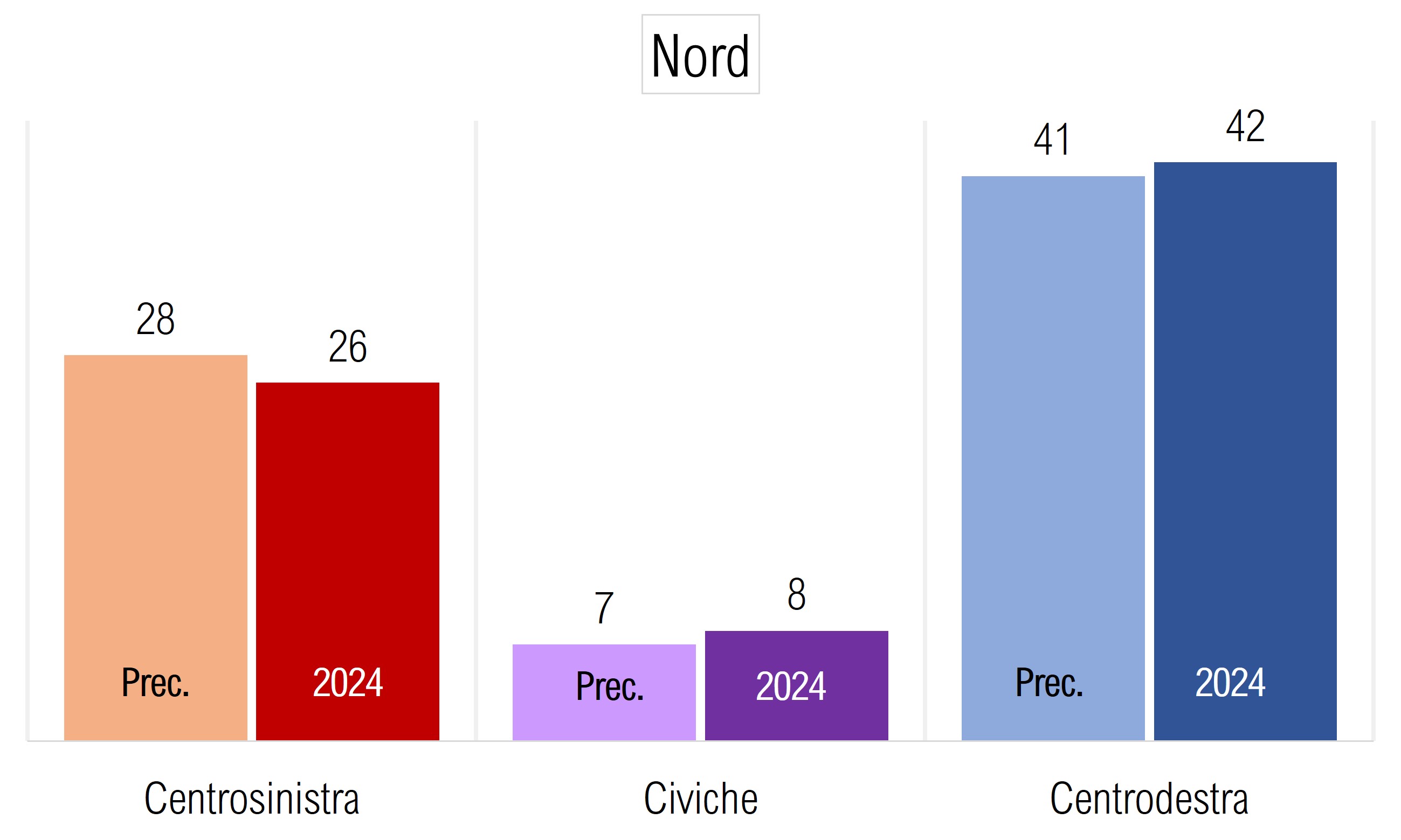

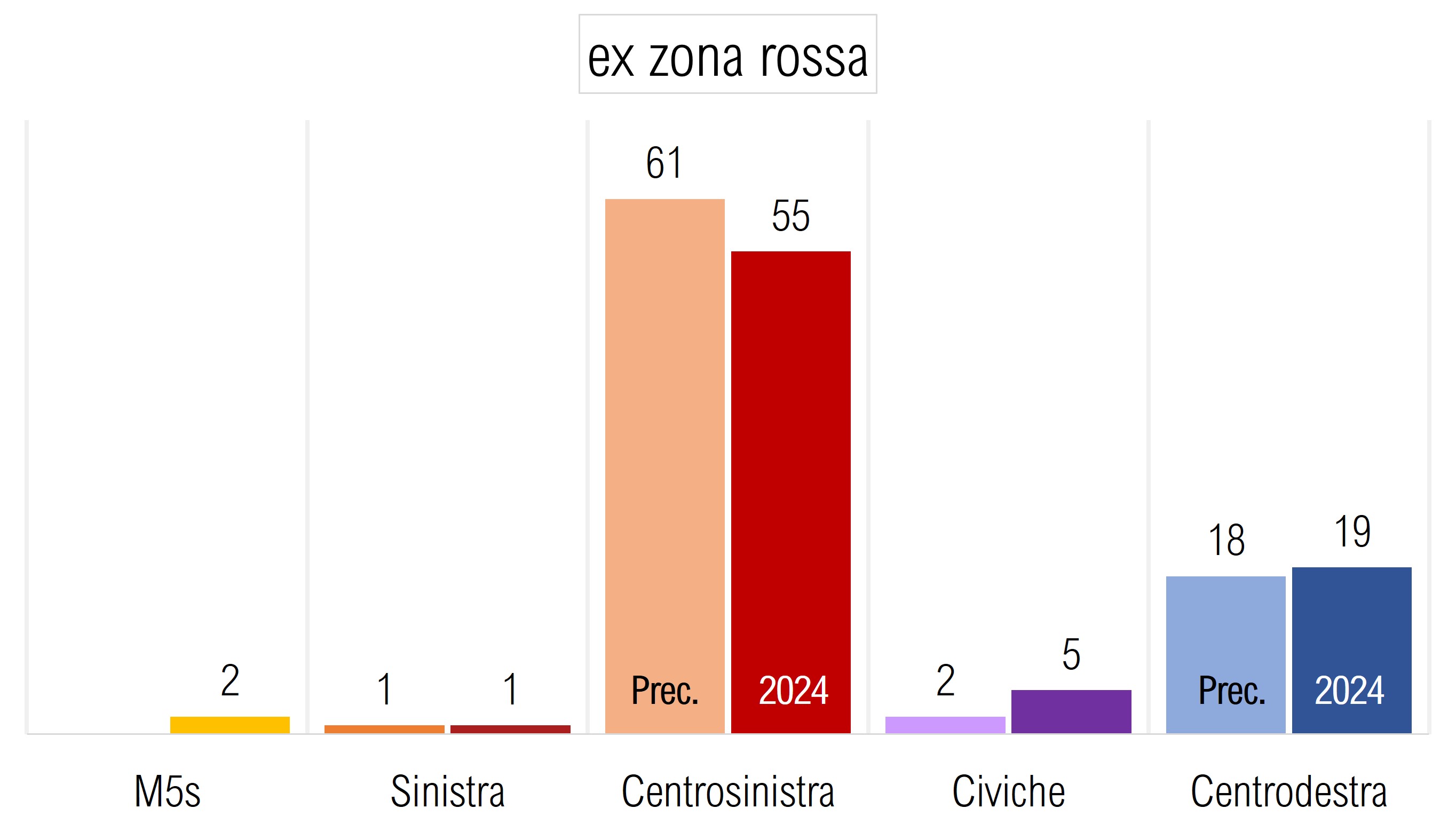

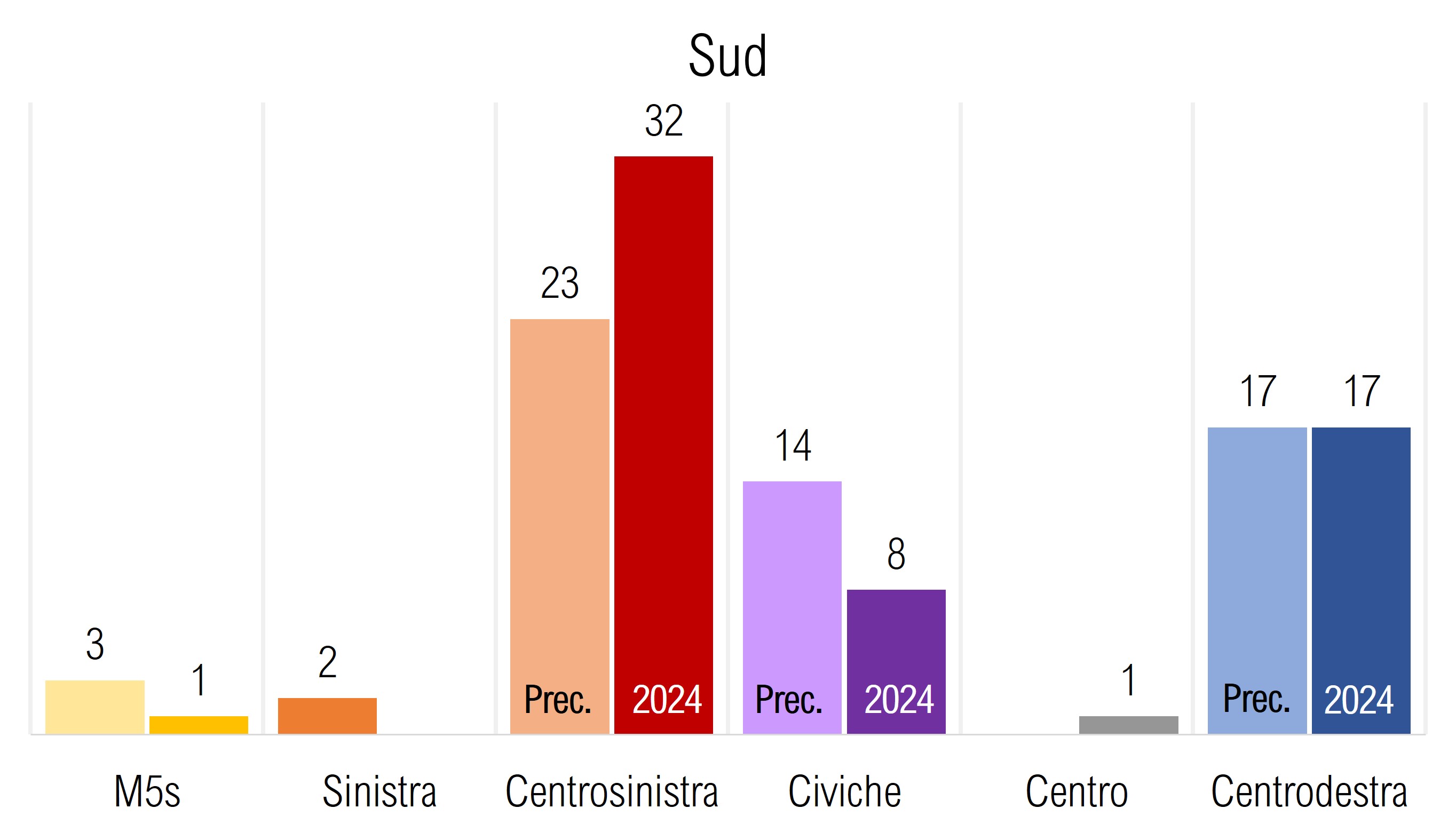

Sul verdetto delle elezioni amministrative, come da consuetudine, gli schieramenti si dividono nel riconoscere chi ha vinto e chi ha perso. In questa puntata di Telescope, l’ultima prima della pausa estiva, commentiamo i risultati dei comuni superiori andati al voto a giugno, che riguardavano quasi 17 milioni di elettori. Nel farlo, analizziamo i dati delle 217 città che già nella precedente tornata raggiungevano i 15.000 abitanti. Questa scelta ci permette di confrontare comuni che sia in queste che nelle scorse elezioni hanno eletto il sindaco col sistema elettorale che prevede la possibilità del ballottaggio. Proprio lo strumento del ballottaggio è rientrato nella discussione del dibattito pubblico, dopo che il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ne ha ventilato la sua cancellazione. Il bipolarismo si rafforza Sul totale dei 217 comuni superiori i risultati non registrano stravolgimenti dalle ultime consultazioni. Centrosinistra e centrodestra accrescono entrambi il proprio bottino, passando rispettivamente da 112 a 113 e da 76 a 78 comuni. Spicca subito un dato, analizzando il successo dei due schieramenti: il centrosinistra, nel complesso delle sue 113 vittorie, prevale di più al 1° turno (70, cioè il 62%) di quanto faccia invece il centrodestra (43, ovvero il 55%). Cosa significa? Che rispetto ai competitor non è stato il ballottaggio a incidere di più nelle vittorie progressiste, ma la capacità di chiudere subito la partita all’inizio superando la soglia del 50% (il 40% in Sicilia). Un fattore su cui può aver inciso l’alto numero di comuni andati al voto nella ex Zona rossa. Tab. 1 - Bilancio delle vittorie tra primo turno e ballottaggio Nota metodologica: in continuità con criteri già utilizzati dal CISE in passato, i civici risultano in numero inferiore rispetto a quello indicato da altre fonti. Diverse volte, specie nei comuni più piccoli, questi candidati ricevono infatti il sostegno di liste che altro non sono che partiti nazionali sotto mentite spoglie. Ecco perché allora, in queste situazioni, scegliamo di non etichettare il candidato come civico. Fig. 1 - Comuni in cui si è votato a giugno ed esito del voto Il territorio: il centrodestra progredisce al Nord, bene il centrosinistra al Sud Nel confronto per zona geopolitica emergono le differenze maggiori. Il centrodestra progredisce nel Nord (da 41 a 42 comuni) e nella ex Zona Rossa (da 18 a 19), all’opposto del centrosinistra che arretra sia nell’una (da 28 a 26) che nell’altra (da 61 a 55). Gli scostamenti più significativi si registrano però nel Centro-Sud (comprese le Isole): è qui che i sindaci progressisti crescono sensibilmente (da 23 a 32), specie a scapito dei civici, che risultano quasi dimezzati (da 14 a 8); mentre il centrodestra rimane a numeri invariati (sempre 17). Scompaiono, inoltre, i 2 primi cittadini con una coalizione segnatamente di sinistra. Sembrerebbe in tal modo consolidarsi ulteriormente il bipolarismo, già uscito rafforzato dal voto europeo. Fig. 2 - Bilancio delle vittorie per schieramento nei comuni del Nord (le tonalità più chiare indicano la precedente tornata e quelle più scure quella del 2024) Fig. 3 - Bilancio delle vittorie per schieramento nei comuni dell'ex zona rossa

Fig. 3 - Bilancio delle vittorie per schieramento nei comuni dell'ex zona rossa

Fig. 4 - Bilancio delle vittorie per schieramento nei comuni del Sud

Fig. 4 - Bilancio delle vittorie per schieramento nei comuni del Sud

E i capoluogo? Avanza il centrosinistra La vittoria del centrosinistra è stata invece evidente nei comuni capoluogo di provincia, (in particolare in quelli anche capoluogo di regione) con un netto 6 a 0 sul centrodestra, maturato quasi sempre al ballottaggio (Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso). Si tratta di vittorie importanti, che contribuiscono ad aumentare il numero di amministrazioni progressiste nei comuni capoluogo di provincia (da 13 a 17). Il centrodestra passa da 12 a 10 comuni, strappando al centrosinistra Lecce e Rovigo. Limitato anche in queste città l’impatto dei candidati civici, di nuovo alla guida di Avellino ed ora anche di Verbania, dopo aver perso Sassari.

E i capoluogo? Avanza il centrosinistra La vittoria del centrosinistra è stata invece evidente nei comuni capoluogo di provincia, (in particolare in quelli anche capoluogo di regione) con un netto 6 a 0 sul centrodestra, maturato quasi sempre al ballottaggio (Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso). Si tratta di vittorie importanti, che contribuiscono ad aumentare il numero di amministrazioni progressiste nei comuni capoluogo di provincia (da 13 a 17). Il centrodestra passa da 12 a 10 comuni, strappando al centrosinistra Lecce e Rovigo. Limitato anche in queste città l’impatto dei candidati civici, di nuovo alla guida di Avellino ed ora anche di Verbania, dopo aver perso Sassari.-

Redazione CISE Giu 29, 2024

-

-

“In ricchezza e in povertà…” I due poli divisi dal voto per reddito

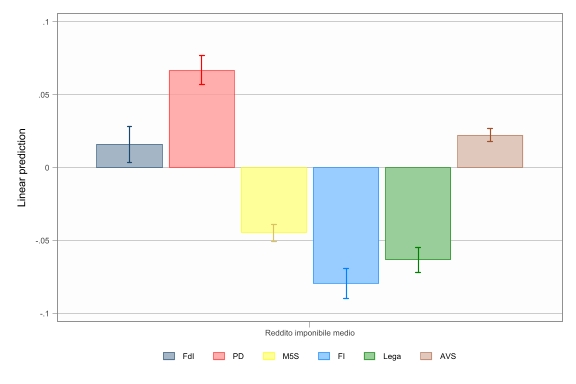

Il punto di partenza: la relazione individuale fra classe sociale e voto alle europee 2024 Nell’analisi pubblicata qualche giorno fa da Lorenzo De Sio, Elisabetta Mannoni e Matteo Cataldi sul sito del CISE emergeva un dato abbastanza sorprendente relativo all’associazione fra classe sociale e voto ai partiti alle europee 2024. I dati del sondaggio pre-elettorale del CISE – riponderati sul risultato elettorale delle europee – infatti, mostravano con chiarezza che l’autocollocazione di classe discrimina in modo abbastanza netto il voto ai partiti italiani ma in una direzione in parte inattesa, ossia tagliando trasversalmente i due blocchi di sinistra e destra. Da un lato, a sinistra, l’autopercezione di classe divide gli elettori del Movimento Cinque Stelle (M5S), collocati per lo più fra le classi più basse, dagli elettori del Partito democratico (PD), che crescono di 10 punti passando dalla classe operaia a quella medio-alta (dal 19 al 29%). Dall’altro lato, a destra, la classe sociale divide in modo abbastanza inatteso l’elettorato della Lega – che nella classe bassa presenta il doppio degli elettori di Fratelli d’Italia (FdI), 20% a 10% – e quello del partito di Giorgia Meloni che cresce addirittura dal 10% al 36% fra la classe bassa e quella medio-alta. Questi dati sarebbero la conferma, dunque, di una rinnovata importanza della classe sociale come determinante del voto, sebbene in una direzione in parte diversa dal passato, quando la sinistra costituiva il punto di riferimento naturale delle classi basse e la destra quello della borghesia. L’ancoraggio con la letteratura: lo studio di Cagé e Piketty sulla Francia Il risultato trovato nei dati di sondaggio presenta radici solide dal punto di vista aggregato? In altri termini, guardando ai quasi 8000 comuni italiani, possiamo confermare che esiste una relazione fra reddito e voto ai partiti? La relazione fra ricchezza e voto è recentemente tornata di attualità in seguito al colossale lavoro pubblicato da Cagé e Piketty sulla Francia. Lavorando su dati a livello comunale, gli autori scoprono che la coalizione che ha sostenuto Macron in Francia nel 2022 è stata la più “borghese” della storia. A confronto con le altre destre della storia repubblicana francese (da quella di Napoleone III del 1848 a quella di De Gaulle del 1962, fino a Chirac e Sarkozy in tempi recenti), il voto a Macron è quello con la distribuzione più asimmetrica, ossia più concentrato nei comuni con i redditi medi per abitante più alti. Gli autori, inoltre, introducono l’importante distinzione fra i redditi da lavoro, più alti nelle aree economicamente più dinamiche come le metropoli e i redditi da patrimonio, ossia derivanti soprattutto dalla proprietà degli immobili, più diffusa nei villaggi e nei borghi. La distinzione fra redditi da lavoro e da patrimonio è rilevante perché, incrociandosi con il territorio, dà vita ad una originale concettualizzazione, quella delle “geoclassi”, ossia classi sociali i cui contorni sono definiti da caratteristiche territoriali ed economiche e il cui comportamento politico si è trasformato più volte nel corso della storia repubblicana francese. Nella Francia tripolare del 2022, in particolare, la destra sarebbe particolarmente forte nelle aree – per lo più rurali – maggiormente legate ai redditi da patrimonio, la sinistra nelle periferie urbane a basso reddito e il centro di Macron nelle aree dove si concentrano i maggiori redditi da lavoro. L’analisi: reddito medio e voto nei comuni italiani Tornando all’Italia, è possibile provare a replicare, almeno in piccola parte, il lavoro di Cagé e Piketty, analizzando la relazione fra reddito e voto nei comuni italiani. L’analisi presenta naturalmente limiti e rischi. Il limite è che i dati di cui disponiamo non scendono al di sotto del livello comunale che però, a differenza della Francia, costituita da circa 36000 comuni, qui da noi riguarda un numero di osservazioni molto più ridotto, poco meno di 8000. La più ridotta granularità dell’analisi ha conseguenze rilevanti sulla validità dei risultati perché incide sul principale rischio di uno studio di questo tipo, ossia la fallacia ecologica. Uno o pochi contribuenti particolarmente ricchi possono far alzare notevolmente il reddito medio di un comune portando inevitabilmente ad assunzioni errate circa il comportamento dei suoi abitanti. Un comune ricco che vota a destra potrebbe portarci a dire che i ricchi votano a destra mentre in realtà non abbiamo informazioni circa i comportamenti individuali né rispetto all’effettiva distribuzione interna dei redditi nel comune (i pochi abitanti straricchi del comune potrebbero aver votato a sinistra e i numerosi abitanti poveri a destra, ma questa osservazione andrebbe a rinforzare l’associazione comune ricco-voto a destra). L’interpretazione dei risultati deve dunque essere condotta con prudenza e partire da precise ipotesi di partenza che per noi sono i risultati dell’analisi individuale. Ci aspettiamo quindi che la ricchezza costituisca oggi una dimensione sostanzialmente ortogonale rispetto alla tradizionale divisione sinistra-destra e che divida internamente gli elettorati dei due blocchi, con una sovrarappresentazione di M5S e Lega nelle aree economicamente più svantaggiate e viceversa di Pd e FdI nelle aree più ricche. Non abbiamo, invece, ipotesi specifiche per Forza Italia (FI) e Alleanza Verdi-Sinistra (AVS) che nell’analisi individuale risultavano avere un profilo di classe meno chiaramente definito. La Figura 1 mostra i risultati delle regressioni sul voto ai sei maggiori partiti italiani (FdI, PD, M5S, FI, Lega e AVS) utilizzando il reddito imponibile medio del comune espresso in percentili (fonte: MEF- Dipartimento delle Finanze), ossia il reddito complessivo diviso per la popolazione residente. L’analisi controlla per una serie di variabili territoriali e socio-demografiche. In particolare, abbiamo considerato la zona geopolitica (Nord, ex Zona rossa e Sud), la dimensione demografica dei comuni (<5mila abitanti; 5-15mila; 15-50mila; 50-100mila; >100mila abitanti), la percentuale di anziani (over 65), la percentuale di laureati e la percentuale di extracomunitari. Tutte variabili che, in un’altra analisi condotta sulle politiche del 2022, sono risultate importanti per spiegare il voto ai partiti (Cataldi, Emanuele e Maggini 2024). Figura 1. Effetto del reddito imponibile medio sul voto ai partiti alle europee 2024 I risultati attesi sono confermati: esiste una divisione netta fra partiti che aumentano e partiti che diminuiscono i propri consensi all’aumentare della ricchezza media del comune. Questa divisione taglia i due schieramenti esattamente nella direzione già osservata sui dati individuali. L’analisi aggiunge poi elementi nuovi, legati sia alla forza della relazione, sia al comportamento di partiti, come FI e AVS, che non avevano mostrato una chiara associazione sui dati individuali. Sulla forza della relazione, i coefficienti più alti sono quelli relativi al PD e, un po' a sorpresa, a FI. L’incremento di un decile nel reddito medio del comune aumenta il voto al PD di circa 0,7 punti percentuali, mentre un aumento di una deviazione standard della variabile reddito medio aumenta il voto al PD di quasi due punti. Un effetto complessivamente non grandissimo, ma significativo a p<0.001. Viceversa, per Forza Italia, la storia è opposta: all’aumento di un decile nel reddito medio il voto al partito che fu di Berlusconi diminuisce di 0,8 punti (2,3 punti persi per un aumento di una deviazione standard). Forza Italia, dunque, si iscrive fra i partiti che performano meglio nelle aree più povere insieme alla Lega nel centrodestra e al M5S nel centrosinistra (con coefficienti leggermente inferiori a quello del partito di Tajani). Al contrario, alla stregua del Pd, quindi con una relazione positiva fra reddito imponibile e voto, sebbene con effetti più limitati, troviamo AVS e FdI (quest’ultimo è l’unico per il quale la significatività dell’effetto è inferiore ma mantiene comunque una confidenza del 95%). Da notare, infine, che gli effetti sono confermati se limitiamo la nostra analisi ai soli comuni inferiori ai 5000 abitanti e perfino ai 1000 abitanti[1], ossia quelli nei quali il problema della fallacia ecologica risulta meno grave.

L’approfondimento: redditi vs. proprietà immobiliari e gli effetti sul voto

Una volta accertate le relazioni fondamentali fra ricchezza media e voto ai partiti non ci resta che provare ad approfondire scendendo nel dettaglio delle misure relative alla ricchezza. Il reddito imponibile medio, infatti, si compone di due voci principali, il reddito da lavoro (a sua volta suddivisibile in redditi lavoro autonomo, da lavoro dipendente, da pensione e di spettanza dell’imprenditore) e il reddito da fabbricati, ossia il reddito delle unità immobiliari urbane (ovvero fabbricati, altre costruzioni stabili e loro porzioni) suscettibili di produrre un reddito proprio[2]. La contrapposizione fra ricchezza “mobile” e “immobile”, fra lavoro e rendita e la relativa traduzione politica è stata già sottolineata da Cagé e Piketty (2024). La divisione fra lavoro e rendita ha conseguenze politiche anche in Italia?

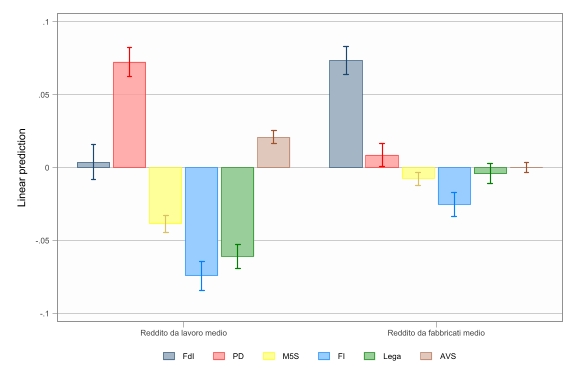

La Figura 2 presenta i risultati dei modelli di regressione sul voto a ciascun partito utilizzando al posto del reddito imponibile medio il reddito da lavoro medio e il reddito da fabbricati medio per comune, oltre ai controlli descritti in precedenza.

Figura 2. Effetto del reddito da lavoro e da fabbricati medio sul voto ai partiti alle europee 2024

I risultati attesi sono confermati: esiste una divisione netta fra partiti che aumentano e partiti che diminuiscono i propri consensi all’aumentare della ricchezza media del comune. Questa divisione taglia i due schieramenti esattamente nella direzione già osservata sui dati individuali. L’analisi aggiunge poi elementi nuovi, legati sia alla forza della relazione, sia al comportamento di partiti, come FI e AVS, che non avevano mostrato una chiara associazione sui dati individuali. Sulla forza della relazione, i coefficienti più alti sono quelli relativi al PD e, un po' a sorpresa, a FI. L’incremento di un decile nel reddito medio del comune aumenta il voto al PD di circa 0,7 punti percentuali, mentre un aumento di una deviazione standard della variabile reddito medio aumenta il voto al PD di quasi due punti. Un effetto complessivamente non grandissimo, ma significativo a p<0.001. Viceversa, per Forza Italia, la storia è opposta: all’aumento di un decile nel reddito medio il voto al partito che fu di Berlusconi diminuisce di 0,8 punti (2,3 punti persi per un aumento di una deviazione standard). Forza Italia, dunque, si iscrive fra i partiti che performano meglio nelle aree più povere insieme alla Lega nel centrodestra e al M5S nel centrosinistra (con coefficienti leggermente inferiori a quello del partito di Tajani). Al contrario, alla stregua del Pd, quindi con una relazione positiva fra reddito imponibile e voto, sebbene con effetti più limitati, troviamo AVS e FdI (quest’ultimo è l’unico per il quale la significatività dell’effetto è inferiore ma mantiene comunque una confidenza del 95%). Da notare, infine, che gli effetti sono confermati se limitiamo la nostra analisi ai soli comuni inferiori ai 5000 abitanti e perfino ai 1000 abitanti[1], ossia quelli nei quali il problema della fallacia ecologica risulta meno grave.

L’approfondimento: redditi vs. proprietà immobiliari e gli effetti sul voto

Una volta accertate le relazioni fondamentali fra ricchezza media e voto ai partiti non ci resta che provare ad approfondire scendendo nel dettaglio delle misure relative alla ricchezza. Il reddito imponibile medio, infatti, si compone di due voci principali, il reddito da lavoro (a sua volta suddivisibile in redditi lavoro autonomo, da lavoro dipendente, da pensione e di spettanza dell’imprenditore) e il reddito da fabbricati, ossia il reddito delle unità immobiliari urbane (ovvero fabbricati, altre costruzioni stabili e loro porzioni) suscettibili di produrre un reddito proprio[2]. La contrapposizione fra ricchezza “mobile” e “immobile”, fra lavoro e rendita e la relativa traduzione politica è stata già sottolineata da Cagé e Piketty (2024). La divisione fra lavoro e rendita ha conseguenze politiche anche in Italia?

La Figura 2 presenta i risultati dei modelli di regressione sul voto a ciascun partito utilizzando al posto del reddito imponibile medio il reddito da lavoro medio e il reddito da fabbricati medio per comune, oltre ai controlli descritti in precedenza.

Figura 2. Effetto del reddito da lavoro e da fabbricati medio sul voto ai partiti alle europee 2024

L’analisi mostra in particolare la contrapposizione fra i due maggiori partiti italiani, FdI e PD, il cui voto, risultava per entrambi positivamente associato alla ricchezza (Figura 1). Si tratta, a ben vedere, di due tipi di ricchezza diversi: mentre il PD aumenta i propri consensi man mano che cresce il reddito da lavoro, il voto a FdI aumenta all’aumentare del reddito da fabbricati. Insomma, in estrema sintesi, il lavoro spinge il voto al partito di Schlein, la rendita al partito di Meloni (il voto al PD risulta comunque significativo anche sul reddito da fabbricati, ma con un coefficiente molto basso). AVS presenta una configurazione simile a quella del PD, con un impatto significativo del reddito da lavoro: il coefficiente è più basso (0,6 punti per un aumento di una deviazione standard del reddito da lavoro, contro i 2,1 punti del PD), come è normale che sia per un partito che è oltre tre volte e mezzo più piccolo rispetto a quello guidato da Schlein. Gli altri tre partiti (M5S, FI e Lega) presentano relazioni negative con i due tipi di reddito, confermando quanto già osservato nella Figura 1. Si tratta di effetti significativi per tutti e tre i partiti con l’unica eccezione della Lega per quanto concerne il reddito da fabbricati. Particolarmente forte l’impatto del reddito da lavoro sul voto a Forza Italia, un effetto completamente speculare a quello del PD (2,1 punti percentuali in meno al partito per una deviazione standard di aumento).

L’aspetto interessante di questi risultati è il fatto partiti che presentano caratteristiche territoriali del voto del tutto diverse (e di cui il modello tiene conto) mostrino effetti simili per quanto riguarda il tipo di ricchezza presa in considerazione. O che, viceversa, partiti con caratteristiche territoriali simili mostrino effetti radicalmente opposti. FdI e Lega, ad esempio, hanno una geografia elettorale simile, con un consenso prevalentemente settentrionale e concentrato nei piccoli comuni distanti dai grandi centri (vedi Cataldi, Emanuele e Maggini 2024). Eppure, l’effetto del reddito medio è opposto e la Lega appare più simile a partiti con un consenso prevalentemente meridionale quali il M5S e FI. Questo significa che le mappe della ricchezza[3]– e in particolare quelle relative alla differenziazione interna fra redditi da lavoro e da fabbricati – presentano caratteristiche peculiari e appaiono in parte trasversali sia rispetto alle zone geopolitiche sia rispetto alla grandezza del comune e alla distanza fisica dai centri erogatori di servizi (ospedali, atenei universitari, stazioni dell’alta velocità etc., vedi Cataldi, Emanuele e Maggini 2024).

Proprietà, concentrazione della ricchezza e voto

Tornando alla parte destra della Figura 2, abbiamo visto che quattro partiti risultano avere un effetto significativo del reddito da fabbricati sul proprio consenso, positivo nel caso di FdI e in misura minore del PD, negativo nel caso di FI e in misura minore del M5S. Su questa relazione incide però un altro fattore, ossia la concentrazione della proprietà immobiliare. Un comune con un alto reddito da fabbricati, in cui la ricchezza immobiliare è detenuta da un esiguo numero di grandi rentier è un caso economicamente, socialmente e forse anche politicamente diverso da un altro comune in cui, a parità di ricchezza immobiliare, quest’ultima è diffusa fra un alto numero di piccoli proprietari. Sull’importanza e le conseguenze politico-elettorali della concentrazione della proprietà immobiliare insistono Cagé e Piketty che riprendono il classico studio di Sigfried (1913) sulla geografia elettorale francese. Analizzando l’effetto sul voto della concentrazione della proprietà terriera, Sigfried (1913) rileva che laddove la proprietà terriera è rimasta nelle mani di pochi grandi proprietari il voto è prevalentemente monarchico e conservatore; laddove, viceversa, la proprietà è diffusa, il voto è prevalentemente repubblicano.

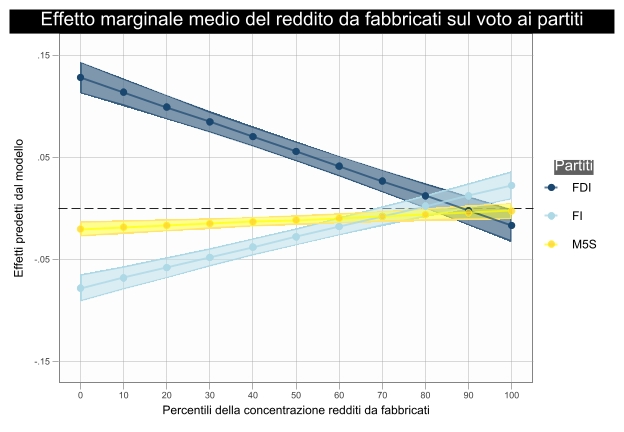

Per verificare se, e in che modo, la concentrazione della proprietà immobiliare influenza l’effetto del reddito da fabbricati sul voto abbiamo costurito il rapporto fra numero di contribuenti del reddito da fabbricati (fonte: ISTAT) e popolazione residente del comune. La risultante variabile, espressa in percentili della distribuzione, ci fornisce una misura di concentrazione/diffusione della ricchezza immobiliare del comune. Abbiamo quindi testato, per i soli partiti che nella Figura 2 mostravano un effetto significativo del reddito da fabbricati – FdI, PD, M5S e FI – l’impatto sul voto dell’interazione fra il reddito da fabbricati e la concentrazione della proprietà. Il modello di interazione risulta significativo per tre partiti (FdI, M5S e FI). I rispettivi effetti marginali del reddito da fabbricati sul voto al variare della concentrazione della proprietà immobiliare sono visibili nella Figura 3.

Figura 3. Effetto marginale del reddito da fabbricati sul voto a FdI, M5S e FI a diversi livelli di concentrazione della proprietà immobiliare

L’analisi mostra in particolare la contrapposizione fra i due maggiori partiti italiani, FdI e PD, il cui voto, risultava per entrambi positivamente associato alla ricchezza (Figura 1). Si tratta, a ben vedere, di due tipi di ricchezza diversi: mentre il PD aumenta i propri consensi man mano che cresce il reddito da lavoro, il voto a FdI aumenta all’aumentare del reddito da fabbricati. Insomma, in estrema sintesi, il lavoro spinge il voto al partito di Schlein, la rendita al partito di Meloni (il voto al PD risulta comunque significativo anche sul reddito da fabbricati, ma con un coefficiente molto basso). AVS presenta una configurazione simile a quella del PD, con un impatto significativo del reddito da lavoro: il coefficiente è più basso (0,6 punti per un aumento di una deviazione standard del reddito da lavoro, contro i 2,1 punti del PD), come è normale che sia per un partito che è oltre tre volte e mezzo più piccolo rispetto a quello guidato da Schlein. Gli altri tre partiti (M5S, FI e Lega) presentano relazioni negative con i due tipi di reddito, confermando quanto già osservato nella Figura 1. Si tratta di effetti significativi per tutti e tre i partiti con l’unica eccezione della Lega per quanto concerne il reddito da fabbricati. Particolarmente forte l’impatto del reddito da lavoro sul voto a Forza Italia, un effetto completamente speculare a quello del PD (2,1 punti percentuali in meno al partito per una deviazione standard di aumento).

L’aspetto interessante di questi risultati è il fatto partiti che presentano caratteristiche territoriali del voto del tutto diverse (e di cui il modello tiene conto) mostrino effetti simili per quanto riguarda il tipo di ricchezza presa in considerazione. O che, viceversa, partiti con caratteristiche territoriali simili mostrino effetti radicalmente opposti. FdI e Lega, ad esempio, hanno una geografia elettorale simile, con un consenso prevalentemente settentrionale e concentrato nei piccoli comuni distanti dai grandi centri (vedi Cataldi, Emanuele e Maggini 2024). Eppure, l’effetto del reddito medio è opposto e la Lega appare più simile a partiti con un consenso prevalentemente meridionale quali il M5S e FI. Questo significa che le mappe della ricchezza[3]– e in particolare quelle relative alla differenziazione interna fra redditi da lavoro e da fabbricati – presentano caratteristiche peculiari e appaiono in parte trasversali sia rispetto alle zone geopolitiche sia rispetto alla grandezza del comune e alla distanza fisica dai centri erogatori di servizi (ospedali, atenei universitari, stazioni dell’alta velocità etc., vedi Cataldi, Emanuele e Maggini 2024).

Proprietà, concentrazione della ricchezza e voto

Tornando alla parte destra della Figura 2, abbiamo visto che quattro partiti risultano avere un effetto significativo del reddito da fabbricati sul proprio consenso, positivo nel caso di FdI e in misura minore del PD, negativo nel caso di FI e in misura minore del M5S. Su questa relazione incide però un altro fattore, ossia la concentrazione della proprietà immobiliare. Un comune con un alto reddito da fabbricati, in cui la ricchezza immobiliare è detenuta da un esiguo numero di grandi rentier è un caso economicamente, socialmente e forse anche politicamente diverso da un altro comune in cui, a parità di ricchezza immobiliare, quest’ultima è diffusa fra un alto numero di piccoli proprietari. Sull’importanza e le conseguenze politico-elettorali della concentrazione della proprietà immobiliare insistono Cagé e Piketty che riprendono il classico studio di Sigfried (1913) sulla geografia elettorale francese. Analizzando l’effetto sul voto della concentrazione della proprietà terriera, Sigfried (1913) rileva che laddove la proprietà terriera è rimasta nelle mani di pochi grandi proprietari il voto è prevalentemente monarchico e conservatore; laddove, viceversa, la proprietà è diffusa, il voto è prevalentemente repubblicano.

Per verificare se, e in che modo, la concentrazione della proprietà immobiliare influenza l’effetto del reddito da fabbricati sul voto abbiamo costurito il rapporto fra numero di contribuenti del reddito da fabbricati (fonte: ISTAT) e popolazione residente del comune. La risultante variabile, espressa in percentili della distribuzione, ci fornisce una misura di concentrazione/diffusione della ricchezza immobiliare del comune. Abbiamo quindi testato, per i soli partiti che nella Figura 2 mostravano un effetto significativo del reddito da fabbricati – FdI, PD, M5S e FI – l’impatto sul voto dell’interazione fra il reddito da fabbricati e la concentrazione della proprietà. Il modello di interazione risulta significativo per tre partiti (FdI, M5S e FI). I rispettivi effetti marginali del reddito da fabbricati sul voto al variare della concentrazione della proprietà immobiliare sono visibili nella Figura 3.

Figura 3. Effetto marginale del reddito da fabbricati sul voto a FdI, M5S e FI a diversi livelli di concentrazione della proprietà immobiliare

Notiamo subito un effetto negativo e significativo (a p<0.001) dell’interazione fra la ricchezza immobiliare e la sua concentrazione nel caso di FdI. Quando la ricchezza immobiliare è fortemente concentrata nelle mani di pochi proprietari, l’effetto positivo della ricchezza immobiliare stessa sul voto al partito di Meloni è piuttosto forte, quasi 3,7 punti percentuali in più per un aumento di una deviazione standard della variabile. Viceversa, all’aumentare del numero di proprietari in rapporto alla popolazione, l’effetto della ricchezza sul voto a FdI diminuisce, fino a scomparire del tutto quando la proprietà è molto diffusa (gli ultimi due decili della distribuzione non mostrano più effetti significativi).

Per il M5S l’effetto dell’interazione è invece positivo (e significativo a p<0.01). Il grafico ci aiuta a specificare meglio le caratteristiche della relazione osservata nella Figura 2. L’effetto negativo della ricchezza immobiliare, in questo caso, tende a diminuire man mano che aumenta la diffusione della ricchezza stessa, fino a scomparire negli ultimi decili della distribuzione. Una dinamica, quindi, del tutto speculare rispetto a FdI, sebbene con effetti complessivi sul voto molto più contenuti. Forza Italia segue lo stesso pattern del M5S ma con effetti ben più forti (e un coefficiente di interazione significativo a p<0.001).

Complessivamente, per tutti e tre i partiti, il reddito da fabbricati ha un impatto significativo sul voto solo quando la ricchezza è concentrata nelle mani di pochi grandi proprietari. Quando ciò avviene, al crescere della ricchezza aumenta il voto a FdI, mentre diminuisce il voto a M5S e FI. Al contrario, quando la ricchezza è diffusa fra un gran numero di proprietari, l’effetto del reddito da fabbricati scompare: in altri termini, la ricchezza immobiliare del comune non influenza il voto ai partiti.

Notiamo subito un effetto negativo e significativo (a p<0.001) dell’interazione fra la ricchezza immobiliare e la sua concentrazione nel caso di FdI. Quando la ricchezza immobiliare è fortemente concentrata nelle mani di pochi proprietari, l’effetto positivo della ricchezza immobiliare stessa sul voto al partito di Meloni è piuttosto forte, quasi 3,7 punti percentuali in più per un aumento di una deviazione standard della variabile. Viceversa, all’aumentare del numero di proprietari in rapporto alla popolazione, l’effetto della ricchezza sul voto a FdI diminuisce, fino a scomparire del tutto quando la proprietà è molto diffusa (gli ultimi due decili della distribuzione non mostrano più effetti significativi).

Per il M5S l’effetto dell’interazione è invece positivo (e significativo a p<0.01). Il grafico ci aiuta a specificare meglio le caratteristiche della relazione osservata nella Figura 2. L’effetto negativo della ricchezza immobiliare, in questo caso, tende a diminuire man mano che aumenta la diffusione della ricchezza stessa, fino a scomparire negli ultimi decili della distribuzione. Una dinamica, quindi, del tutto speculare rispetto a FdI, sebbene con effetti complessivi sul voto molto più contenuti. Forza Italia segue lo stesso pattern del M5S ma con effetti ben più forti (e un coefficiente di interazione significativo a p<0.001).

Complessivamente, per tutti e tre i partiti, il reddito da fabbricati ha un impatto significativo sul voto solo quando la ricchezza è concentrata nelle mani di pochi grandi proprietari. Quando ciò avviene, al crescere della ricchezza aumenta il voto a FdI, mentre diminuisce il voto a M5S e FI. Al contrario, quando la ricchezza è diffusa fra un gran numero di proprietari, l’effetto del reddito da fabbricati scompare: in altri termini, la ricchezza immobiliare del comune non influenza il voto ai partiti.

[1] L’unica eccezione è rappresentata da AVS, per il quale l’impatto del reddito imponibile medio non risulta significativo nei comuni sotto i 1000 abitanti. [2] Rientrano nella definizione di “unità immobiliari” gli appartamenti, le ville, i negozi, i box auto e altro. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari. Il reddito dei fabbricati trae origine dalla rendita catastale, che è il reddito medio ordinario, stabilito dal catasto, ricavabile da ciascuna unità immobiliare urbana. [3] Le mappe sono visibili ai seguenti link: Distribuzione reddito imponibile medio per comune; Distribuzione dei redditi da lavoro medi per comune; Distribuzione del reddito da fabbricati medio per comune.

Riferimenti bibliografici Cagé J., Piketty T. (2024), Una storia del conflitto politico. Elezioni e disuguaglianze sociali in Francia 1789-2022. La Nave di Teseo. Cataldi, M., Emanuele, V., & Maggini, N. (2024), ‘Territorio e voto in Italia alle elezioni politiche del 2022’, in A. Chiaramonte and L. De Sio (eds.), Un polo solo. Le elezioni politiche del 2022, Bologna, Il Mulino, pp.177-216. De Sio L., Mannoni E., Cataldi M., Chi ha votato chi? Gruppi sociali e voto. Siegfried A., (1913), Le Tableau politique de la France de l'Ouest. Libraire Armand Colin.

-

Vincenzo Emanuele Giu 15, 2024

-

-

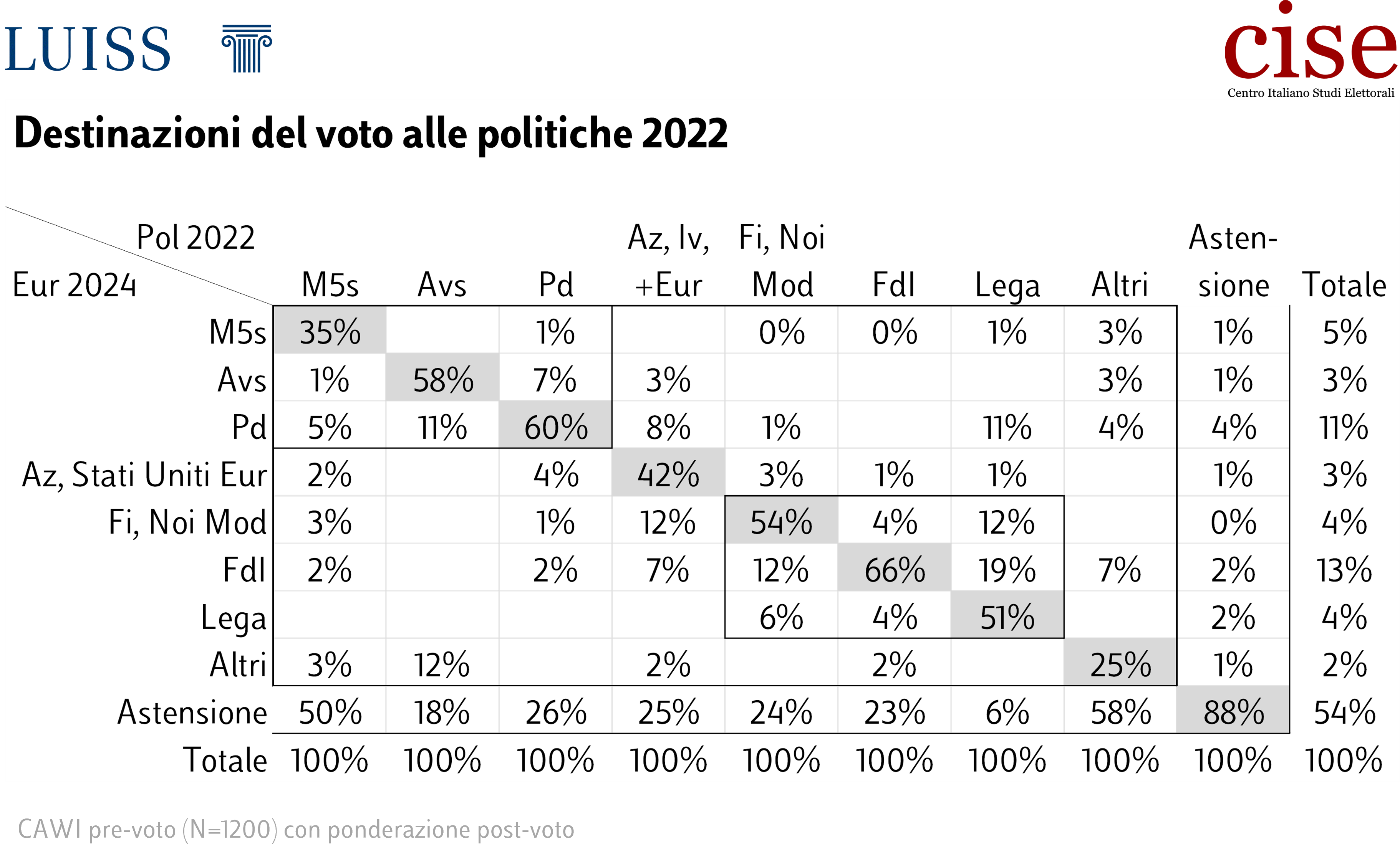

I flussi di voto: il ruolo dell’astensione, e il ritorno del “muro di Arcore”

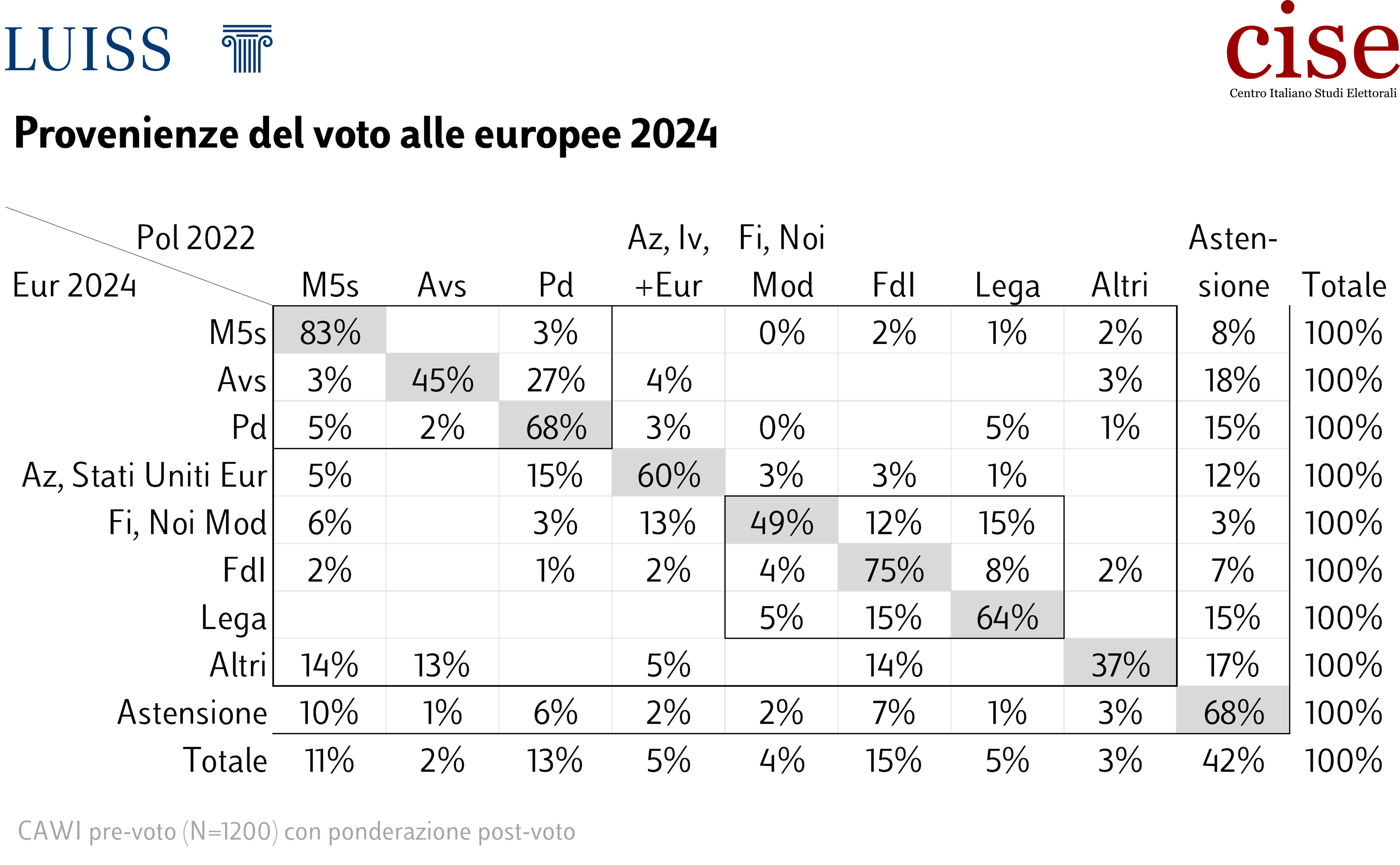

Un ruolo chiave dell'astensione; il ritorno (ma se ne era mai andato?) del "muro di Arcore", ovvero di una sostanziale impermeabilità tra centrosinistra e centrodestra: sono queste le due chiavi di lettura del cambiamento elettorale tra politiche 2022 e europee 2024, come emerge dai flussi elettorali stimati in base al nostro sondaggio preelettorale CAWI. Vediamo più in dettaglio, partendo anzitutto dalle destinazioni del voto 2022. Fatti 100 i voti 2022 di ciascun partito, dove sono andati? I risultati sono nella tabella che segue; il modo più rapido di analizzarli è anzitutto confrontando, per ogni partito, due tassi: il tasso di fedeltà e quello di defezione verso l'astensione. Riguardo al primo, ovvero la capacità di riportare al voto chi ti aveva votato nel 2022, emergono già differenze impressionanti. Al primo posto c'è chiaramente FdI, con il 66% di elettori fedeli, seguito dal Pd con il 60% e da Alleanza Verdi-Sinistra (AVS) con il 58%. I valori sono bassi rispetto a quelli di un confronto politiche su politiche (in cui in genere i tassi di fedeltà di chi vince possono arrivare al 75-80%), e questo ci dice quanto è difficile convincere chi ti ha votato alle politiche a tornare a votarti anche alle europee. Gli altri partiti sono su valori ancora più bassi: Fi al 54%, Lega al 51%, ma soprattutto Azione/Iv/+Europa con il 42%, e il M5s con il 35%. E proprio il dato del M5s ci conduce al secondo indicatore chiave: la defezione verso l'astensione. Qui il M5s è al primo posto, avendo perso verso l'astensione ben il 50% del proprio elettorato. E' un valore altissimo, visto che gli altri partiti invece si attestano su valori di circa la metà: Pd, Azione/Iv/+Europa, Fi e Fdi sono tutti tra 23 e il 26%. Le eccezioni virtuose sono invece Avs (perde solo il 18% dei suoi voti verso l'astensione) e la Lega (addirittura solo il 6%). Ultimo punto fondamentale, relativo alle perdite: in generale il grosso dei flussi si concentra all'interno della stessa area politica (oltre all'ovvia coalizione di governo, abbiamo evidenziato nella stessa area M5s, Avs e Pd), mentre i flussi diretti tra aree sono molto più scarsi. All'interno della stessa area si vede una notevole mobilità (anche se maggiore dentro il centrodestra), mentre le perdite verso l'area opposta sono più scarse. Fanno in parte eccezione il M5s, che perde il 5% dei suoi voti direttamente verso il centrodestra, e la Lega, che perde più di un elettore su dieci verso il Pd (forse un possibile effetto dell'ulteriore spostamento a destra del partito di Salvini, anche attraverso la candidatura di Vannacci). Per studiare al meglio i guadagni, invece delle perdite, è utile guardare la tabella delle provenienze (vedi sotto): i voti alle europee dei vari partiti da dove provengono?

E qui vengono alcuni dati davvero interessanti. Anzitutto il successo di Fratelli d'Italia è prevalentemente alimentato dai propri alleati. Fatti 100 i voti attuali di FdI, 75 vengono da vecchi elettori di FdI, 8 dalla Lega e 4 da Fi. Appena 7 vengono dall'astensione (FdI - assieme a Fi al 3 - è il partito in cui ha pesato meno la rimobilitazione dall'astensione), e solo 3 direttamente dal centrosinistra. Anche la Lega pesca solo dal resto della coalizione, nonché dall'astensione, mentre Forza Italia prende voti rilevanti (oltre uno su dieci) dai centristi, e in parte anche da Pd e M5s. Nel centrosinistra, il Pd pesca dai propri alleati, ma anche dai centristi e addirittura dalla Lega, e prende voti importanti (15 su 100) dall'astensione. Schema simile anche per Avs, che si è alimentata in modo importante con voti provenienti dal Pd (27% dei suoi attuali voti), mentre il M5s ha il tasso di attrazione più basso (su 100 voti, solo 17 vengono da altre provenienze). Infine, non va trascurato che i centristi, pur con una pessima performance, hanno preso qualche voto dal Pd: di fatto 15 su 100 dei loro attuali voti. I dati complessivi sono anche presentati nel diagramma Sankey che segue. L'interpretazione complessiva si può ridurre essenzialmente alle due considerazioni iniziali. La prima è che le elezioni europee sono difficilissime sul piano della mobilitazione: chi non è riuscito a combatterla (il M5s) ha pagato un prezzo molto pesante. La seconda è che i flussi sembrano muoversi quasi esclusivamente all'interno delle classiche aree politiche di centrosinistra e centrodestra, a conferma del permanere di quello che Ilvo Diamanti chiamò il "muro di Arcore", ovvero di una sostanziale bipolarizzazione delle scelte di voto dei cittadini italiani. Si tratta di un aspetto chiave che abbiamo sottolineato molte volte, e tenerne conto sarà imprescindibile per le strategie di coalizione (nelle future elezioni amministrative e politiche) dei partiti italiani.

Per studiare al meglio i guadagni, invece delle perdite, è utile guardare la tabella delle provenienze (vedi sotto): i voti alle europee dei vari partiti da dove provengono?

E qui vengono alcuni dati davvero interessanti. Anzitutto il successo di Fratelli d'Italia è prevalentemente alimentato dai propri alleati. Fatti 100 i voti attuali di FdI, 75 vengono da vecchi elettori di FdI, 8 dalla Lega e 4 da Fi. Appena 7 vengono dall'astensione (FdI - assieme a Fi al 3 - è il partito in cui ha pesato meno la rimobilitazione dall'astensione), e solo 3 direttamente dal centrosinistra. Anche la Lega pesca solo dal resto della coalizione, nonché dall'astensione, mentre Forza Italia prende voti rilevanti (oltre uno su dieci) dai centristi, e in parte anche da Pd e M5s. Nel centrosinistra, il Pd pesca dai propri alleati, ma anche dai centristi e addirittura dalla Lega, e prende voti importanti (15 su 100) dall'astensione. Schema simile anche per Avs, che si è alimentata in modo importante con voti provenienti dal Pd (27% dei suoi attuali voti), mentre il M5s ha il tasso di attrazione più basso (su 100 voti, solo 17 vengono da altre provenienze). Infine, non va trascurato che i centristi, pur con una pessima performance, hanno preso qualche voto dal Pd: di fatto 15 su 100 dei loro attuali voti. I dati complessivi sono anche presentati nel diagramma Sankey che segue. L'interpretazione complessiva si può ridurre essenzialmente alle due considerazioni iniziali. La prima è che le elezioni europee sono difficilissime sul piano della mobilitazione: chi non è riuscito a combatterla (il M5s) ha pagato un prezzo molto pesante. La seconda è che i flussi sembrano muoversi quasi esclusivamente all'interno delle classiche aree politiche di centrosinistra e centrodestra, a conferma del permanere di quello che Ilvo Diamanti chiamò il "muro di Arcore", ovvero di una sostanziale bipolarizzazione delle scelte di voto dei cittadini italiani. Si tratta di un aspetto chiave che abbiamo sottolineato molte volte, e tenerne conto sarà imprescindibile per le strategie di coalizione (nelle future elezioni amministrative e politiche) dei partiti italiani.

-

Lorenzo De Sio Giu 11, 2024

-

-

Evento – Le elezioni europee 2024: i risultati e le implicazioni per l’Italia e l’Europa

Lunedì 17 giugno alle 18:00 si terrà un evento alla Luiss nella Sala delle Colonne, in Viale Pola 12, dedicato alle elezioni europee che si sono appena svolte. L'evento si aprirà con Lorenzo De Sio (Università Luiss Guido Carli) che presenterà i risultati e le analisi del voto, per poi proseguire con una tavola rotonda dove Sergio Fabbrini (Università Luiss Guido Carli), Manuela Moschella (Università di Bologna), Antonella Seddone (Università di Torino) e Sorina Soare (Università di Firenze) delineeranno possibili scenari in prospettiva italiana ed europea Il form di registrazione è disponibile a questo link. Sarà possibile seguire l'evento anche da remoto, collegandosi a questo link.-

Redazione CISE Giu 11, 2024

-

Ricerca

-

The ‘mainstream’ in contemporary Europe: a bi-dimensional and operationalisable conceptualisation

To cite the article:

Crulli, M., & Albertazzi, D. (2024). The ‘mainstream’ in contemporary Europe: a bi-dimensional and operationalisable conceptualisation. West European Politics, 1–30. https://doi.org/10.1080/01402382.2024.2359841

The article is open access and can be accessed here.

Abstract

The aim of this article is twofold. Firstly, it offers a new definition of ‘mainstream’. Moving beyond understandings of the concept that focus exclusively on parties’ alternation in power, or their ideology/message, the article’s conceptualisation considers both supply and demand sides of politics. Hence, an attitudinal component to functional definitions is added. This implies that, to be called ‘mainstream’, certain attitudes must be shared by a majority of the public, and there must be no significant differences in their endorsement across political groups. Secondly, consideration is given to whether liberal-, social-democratic, and populist radical right (PRR) parties and attitudes meet this new reconceptualisation. While liberal- and, to a lesser extent, social-democratic parties and attitudes are indeed shown to be ‘mainstream’, the PRR is found to fall outside of the proposed definition, despite being ‘established’ on the supply side. The article concludes by underlining its wider theoretical implications.

-

Mirko Crulli Lug 3, 2024

-

-

Un polo solo Le elezioni politiche del 2022

A. Chiaramonte, L. De Sio (a cura di)

Un polo solo. Le elezioni politiche del 2022

Bologna, Il Mulino, 2024 pp. 380

ISBN 978-88-15-38818-6

È disponibile in libreria "Un polo solo", l' ottavo volume della serie, dedicata alle elezioni politiche, iniziata dai ricercatori CISE a partire dall'elezione del 1994.

Un approfondito studio delle elezioni politiche del settembre 2022, ricco di dati e analisi originali, di un gruppo di ricercatori riunito su iniziativa del Centro Italiano di Studi Elettorali (CISE). Dopo un'introduzione sul contesto pre-elettorale - la costruzione dell'offerta politica; le domande espresse dall'opinione pubblica; lo sviluppo della campagna elettorale - segue una dettagliata analisi dei risultati, con focus sulla partecipazione al voto, sui flussi e sui temi decisivi, sul rapporto tra territorio e voto, sul partito vincitore - Fratelli d'Italia. Una serie di contributi inquadra l'elezione in una prospettiva di lungo termine, analizzando gli effetti del sistema elettorale, la selezione della classe parlamentare e l'evoluzione del sistema partitico italiano. È sulla scorta di questa grande messe di dati e di analisi che si costruisce un'interpretazione complessiva che vede il «cambiamento» ancora protagonista, ma anche il ritorno in primo piano di una caratteristica del vecchio bipolarismo, per cui a fare la differenza nella competizione elettorale è stata la capacità dei partiti di «farsi polo». Ma è un polo solo che ha risposto a questo appello, decidendo così il risultato.

Indice

Premessa

I. Partiti, coalizioni e alleanze: il ritorno del primato dell’offerta, di Matteo Boldrini, Marco Improta e Aldo Paparo

II. Al cuore della rappresentanza. I temi in discussione, tra domanda dell’elettorato e offerta dei partiti, di Lorenzo De Sio, Nicola Maggini ed Elisabetta Mannoni

III. Divergenti ma non troppo? Le priorità dei cittadini e le strategie dei partiti durante la campagna elettorale, di Luca Carrieri e Cristian Vaccari

IV. Cronaca di una morte annunciata. La partecipazione elettorale in Italia, 2022, di Davide Angelucci, Federico Trastulli e Dario Tuorto

V. Un polo solo, al comando: i risultati elettorali e i flussi di voto, di Davide Angelucci, Lorenzo De Sio e Aldo Paparo

VI. Territorio e voto in Italia alle elezioni politiche del 2022, di Matteo Cataldi, Vincenzo Emanuele e Nicola Maggini

VII. Fratelli d’Italia. Radici e dinamiche di un successo annunciato, di Davide Angelucci, Gianfranco Baldini e Sorina Soare

VIII. Maggioritario di risulta. Gli effetti del nuovo sistema elettorale alla sua seconda prova, di Alessandro Chiaramonte, Roberto D’Alimonte e Aldo Paparo

IX. La rivincita della politica? Il ceto parlamentare alla prova della riduzione dei seggi, di Bruno Marino, Filippo Tronconi e Luca Verzichelli

X. Un sistema partitico deistituzionalizzato, di Alessandro Chiaramonte, Vincenzo Emanuele e Elisa Volpi

Conclusioni: un polo solo, e poi?, di Alessandro Chiaramonte e Lorenzo De Sio

Riferimenti bibliografici

-

Redazione CISE Apr 29, 2024

-

-

Open selection for a 2-year post-doc position at CISE on social media analysis (deadline Apr 10)

The selection is still open (until Apr 10). The figure we are looking for (details in the call for applications-see PDF below) will deal with quantitative social media analysis, also through computational methods, so that familiarity with Python and/or R (possibly including API access) is an important plus.

The call for applications is for a two-year post-doctoral position at Luiss Rome within the CISE-run, nationally funded (PRIN) POSTGEN project - Generational gap and post-ideological politics in Italy. The position also offers interesting teaching opportunities; moreover, due to the geographically distributed nature of the project (the Luiss unit, headed by PI Lorenzo De Sio, coordinates three more units in Milan, Bologna and Pavia), applications by non-resident young scholars will be also very seriously considered.

The project is highly innovative on several aspects, from theoretical framework to data collection and analysis, combining qualitative ethnographic interviews, questionnaire-based surveys, and social media analysis using algorithms and GenAI (see description below, or directly https://postgen.org/ ).

Position description (from the call)

The selected postdoctoral researcher will be in charge for specific tasks related to the project work package dedicated to social media, in terms of both data collection and quantitative analysis.

The ideal candidate has:

• a background in empirical social research with a quantitative approach;

• familiarity with manual and automated collection of social media data (including access to social media APIs);

• familiarity with quantitative analysis of social media data, both with human coding and with algorithmic (supervised and unsupervised) approaches;

• familiarity with common data analysis software/programming languages (Stata, R, Python);

• some record of scientific publications;

• some previous participation to international research projects.The selected researcher will actively cooperate with the project team, and will be offered the possibility of a fully-fledged research experience within the POSTGEN project, including full participation to research activities and to the dissemination of the project, ranging from participation to international conferences to significant opportunities for scientific publications on international journals.

Useful links

Call for applications

(legal document in Italian; includes English position description at the end)Application form

(deadline: 14.00 CEST of April 10, 2024)POSTGEN in a nutshell:

Background

Recent, disruptive political change in the Western world (Brexit; Trump; challenger parties across Europe; the birth in 2018 Italy of the first “populist” government in Western Europe) has deeply challenged theories of voting behavior and party competition, leading most scholars to broad explanations based on populism and irrational publics.

Recent comparative research (see the ICCP project; see De Sio/Lachat 2020) has shown more specific mechanisms: challenger parties thrive on an ability to mobilize conflict by leveraging issue opportunities across ideological boundaries. This reveals a de-ideologized context, where voters, relying less on traditional ideological alignments, reward innovative post-ideological platforms.

Still, ICCP research only scratched the surface of a possible de-ideologization process, lacking processual focus (and missed the impact of the Covid crisis, potentially leading to further change).

The POSTGEN Project

POSTGEN fills this gap by offering – on the Italian case, lying at the forefront of disruptive political change – an in-depth analysis of the mechanisms and dynamics of possible de-ideologization. It adopts a generation-aware perspective (needed for understanding change) with emphasis on younger generations, and with innovative focus on:

- time: tracing the (memory and) dynamics of the formation of political attitudes (at the individual, generational, and collective level) and their impact on political behavior;

- meanings associated to different political issues, and the (lack of) overarching ideological organization thereof;

- non-political actors and influencers, and their increasing influence in an age of crisis of epistemic authorities.

-

Redazione CISE Mar 27, 2024

-

Who looks up to the Leviathan? Ideology, political trust, and support for restrictive state interventions in times of crisis

To cite the article:

Casiraghi, M.C.M., Curini, L., Maggini, N. and Nai, A. (2024). Who looks up to the Leviathan? Ideology, political trust, and support for restrictive state interventions in times of crisis. European Political Science Review. DOI:10.1017/S1755773923000401

The article is open access and can be accessed here.

Abstract

The extent in which voters from different ideological viewpoints support state interventions to curb crises remains an outstanding conundrum, marred by conflicting evidence. In this article, we test two possible ways out from such puzzle. The role of ideology to explain support for state interventions, we argue, could be (i) conditional upon the ideological nature of the crisis itself (e.g., whether the crisis relates to conservation vs. post-materialist values), or (ii) unfolding indirectly, by moderating the role played by political trust. We present evidence from a conjoint experiment fielded in 2022 on a representative sample of 1,000 Italian citizens, in which respondents were asked whether they support specific governmental interventions to curb a crisis, described under different conditions (e.g., type of crisis, severity). Our results show that the type of crisis matters marginally – right-wing respondents were more likely to support state interventions only in the case of terrorism. More fundamentally, political trust affects the probability to support state interventions, but only for right-wing citizens.

-

Nicola Maggini Gen 9, 2024

-

Volumi di ricerca

-

Un polo solo Le elezioni politiche del 2022

-

The Deinstitutionalization of Western European Party Systems

-

Conflict Mobilisation or Problem-Solving? Issue Competition in Western Europe

-

“La politica cambia, i valori restano” ripubblicato in Open Access

-

Il voto del cambiamento: le elezioni politiche del 2018

-

Cleavages, Institutions and Competition

-

Young People’s Voting Behaviour in Europe. A Comparative Perspective

-

Terremoto elettorale. Le elezioni politiche del 2013

-

Competizione e spazio politico. Le elezioni si vincono davvero al centro?

-

La politica cambia, i valori restano? Una ricerca sulla cultura politica dei cittadini toscani

Dossier CISE

-

Online il Dossier CISE “Le elezioni amministrative del 2019”

-

The European Parliament Elections of 2019 – individual chapters in PDF

-

The European Parliament Elections of 2019 – the e-book

-

“Goodbye Zona Rossa”: Online il Dossier CISE sulle elezioni comunali 2018

-

Dossier CISE “Goodbye Zona Rossa”: Scarica i singoli articoli in PDF

-

“Gli sfidanti al governo”: Online il Dossier CISE sulle elezioni del 4 marzo

-

Dossier CISE “Gli sfidanti al governo”: Scarica i singoli articoli in PDF

-

The year of challengers? The CISE e-book on issues, public opinion, and elections in 2017

-

The year of challengers? Individual PDF chapters from the CISE e-book

-

“Dall’Europa alla Sicilia”: Online il Dossier CISE su elezioni e opinione pubblica nel 2017