A distanza di cinque anni dalle elezioni regionali del 2014, l’Abruzzo torna al voto con qualche mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato governativo. Il governatore uscente, Luciano D’Alfonso, è stato infatti eletto al Senato nelle elezioni politiche del 4 marzo e, data l’incompatibilità delle due cariche (di senatore e di governatore), ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente regionale ad agosto 2018. Nello stesso mese è quindi avvenuto lo scioglimento del Consiglio Regionale, che ha aperto una fase di transizione sotto la guida di Giovanni Lolli che ha assunto la carica di Presidente vicario.

A seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio Regionale, le elezioni per il suo rinnovo sono state fissate per il 10 febbraio, data che non ha mancato di suscitare polemiche. Il timore è che un voto in pieno inverno possa penalizzare la partecipazione, soprattutto nelle zone dell’entroterra particolarmente soggette a maltempo. Tra un paio di settimane, dunque, sarà interessante valutare la reale affluenza alle urne e capire se ed in che misura il voto nella stagione fredda abbia penalizzato il turnout. Vale la pena notare a questo proposito che nelle precedenti elezioni regionali del 2014, l’affluenza aumentò significativamente rispetto alle precedenti elezioni regionali, passando dal 53% del 2008 (quando si votò a dicembre) al 61,6% del 2014 (quando invece si votò non solo a maggio, ma anche in concomitanza con le elezioni Europee) (Carrieri 2014).

Al di là del dato relativo all’affluenza – che analizzeremo in dettaglio in un contributo post-elettorale, le elezioni abruzzesi segnano un momento importante per la politica italiana. Sono in gioco, infatti, non solo gli equilibri politici di una regione che negli ultimi anni è stata contraddistinta da un certo grado di alternanza politica, ma anche le più ampie dinamiche politiche a livello nazionale. A pochi mesi ormai dalle cruciali elezioni europee, la tornata elettorale in Abruzzo sarà infatti un test elettorale per le forze politiche in campo, a poco più di sette mesi dalla formazione del governo gialloverde, il primo dopo quello in Trentino-Alto Adige (Vittori 2018). Sarà un’occasione importante per valutare la tenuta elettorale dei partiti che formano attualmente il governo – e che godono di ampio sostegno tra i cittadini (Angelucci 2018 e D’Alimonte 2019); nonché per riflettere sull’evoluzione dei rapporti di forza sia all’interno dell’attuale compagine governativa, sia tra le forze di governo e quelle di opposizione.

Da questo punto di vista, gli studi condotti dal CISE hanno evidenziato tre dati importanti che sembrano contraddistinguere la politica italiana in questa fase storica: 1) Elevato grado di apprezzamento del governo Conte e delle forze politiche che lo compongono (Lega e M5S) (Angelucci 2018); 2) La sopravanzata della Lega, che ha superato nei sondaggi il M5S, crescendo considerevolmente sia a livello nazionale, sia a livello locale (Emanuele e Paparo 2018); 3) L’inefficacia dell’ opposizione del PD, fermo sostanzialmente al palo dopo la disfatta del 4 marzo e delle successive elezioni amministrative dello stesso anno (Emanuele e Paparo 2018). In questo quadro, uno dei principali interrogativi che pende sulle regionali del 10 febbraio è se ed in che misura queste tre dinamiche verranno confermate dai risultati delle urne.

Dinamiche elettorali

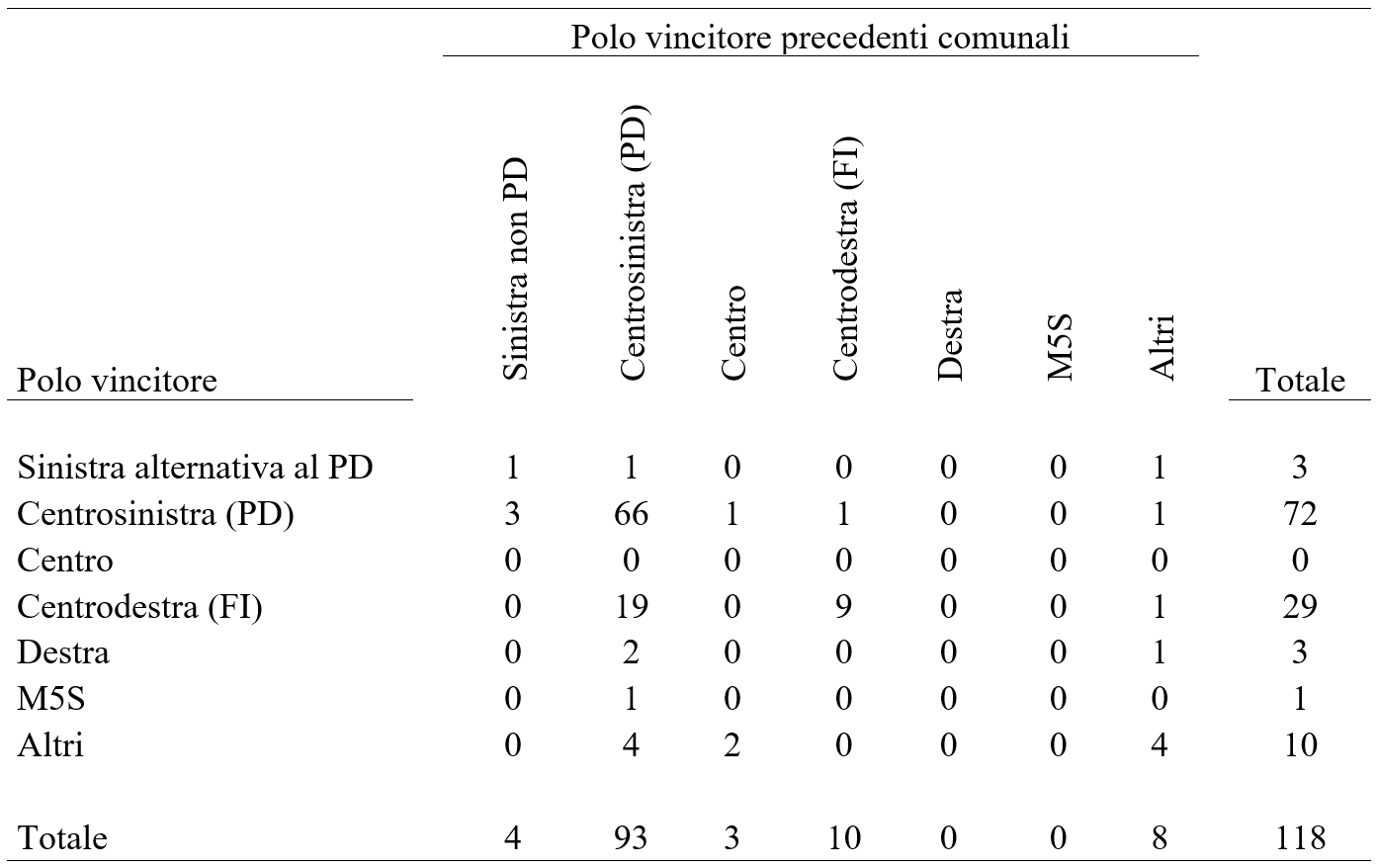

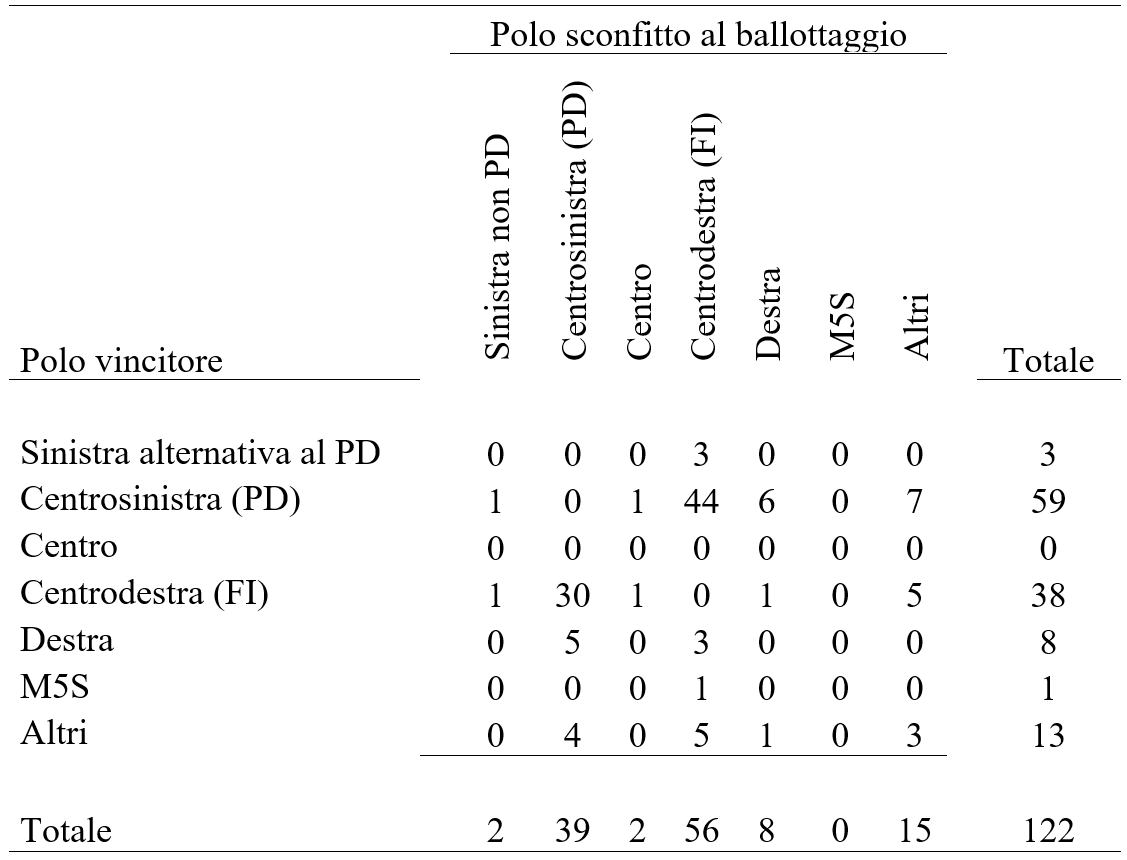

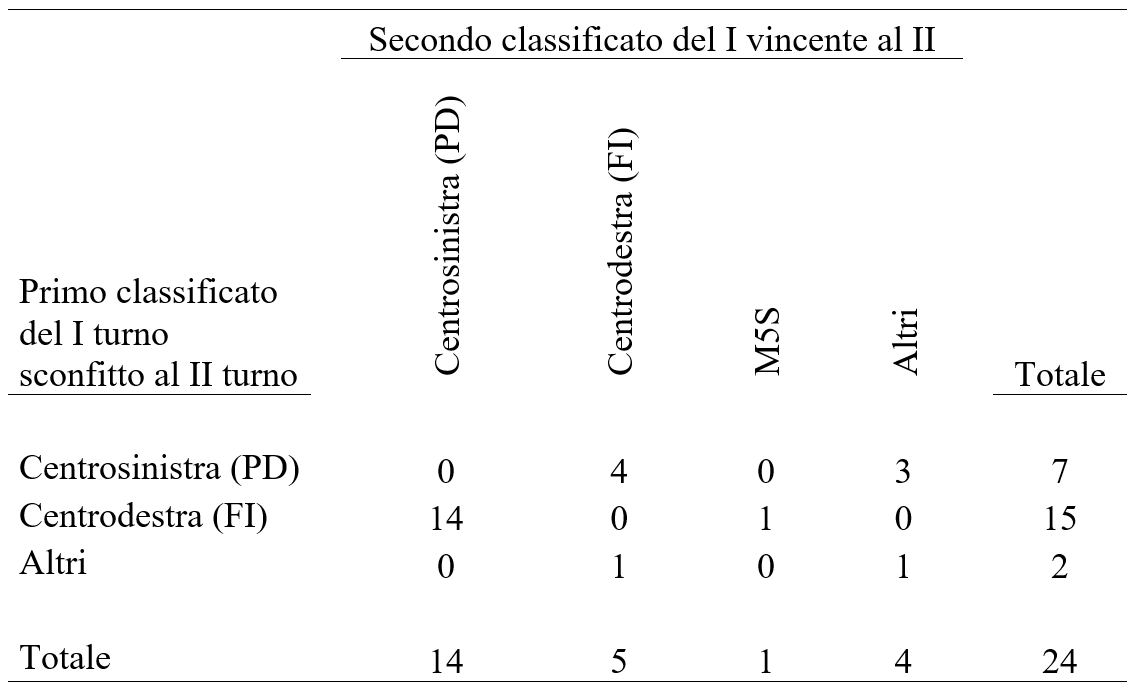

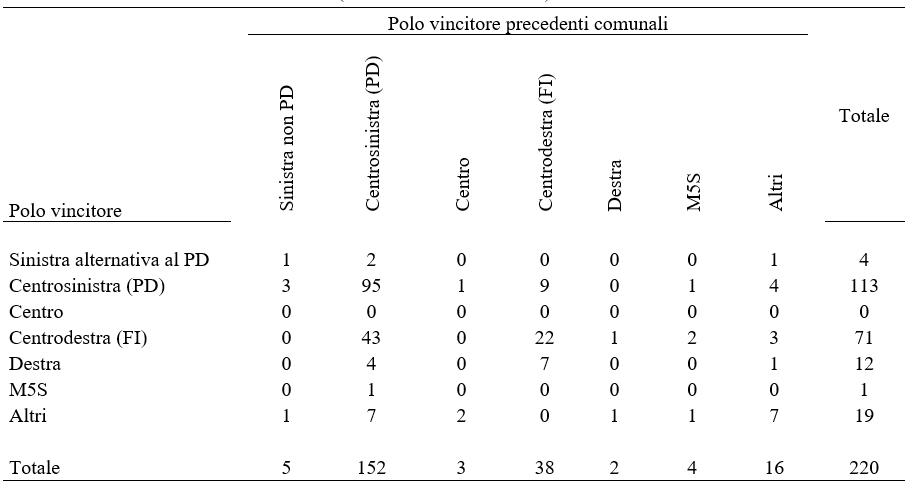

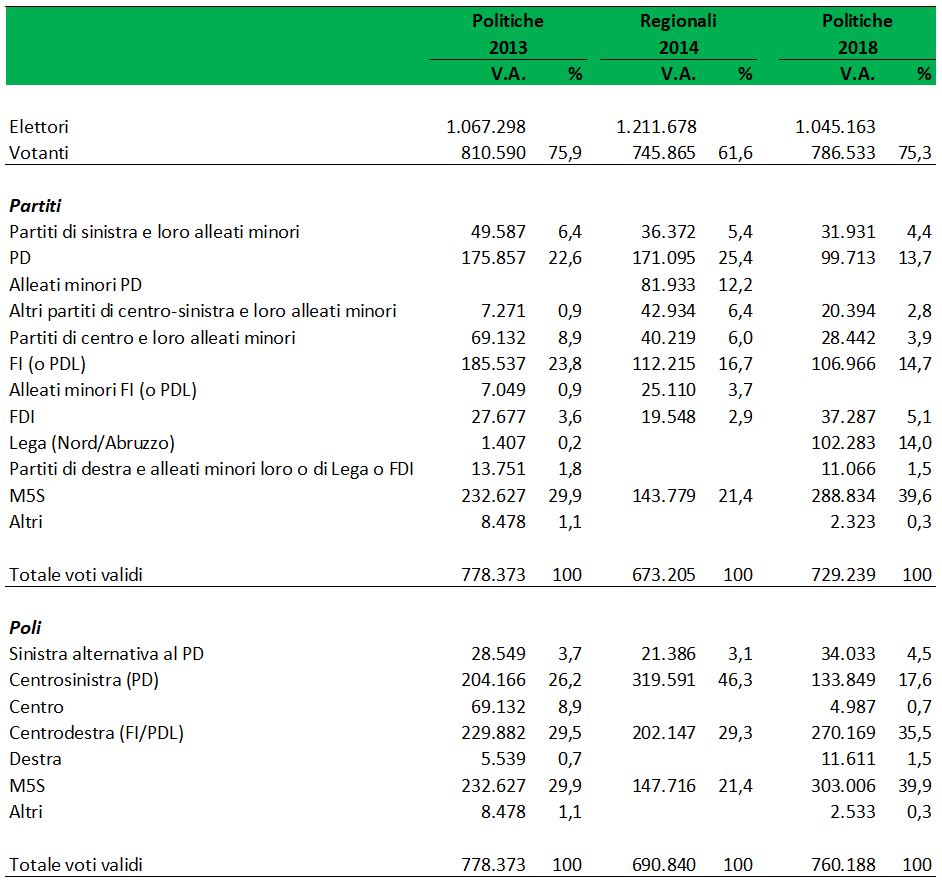

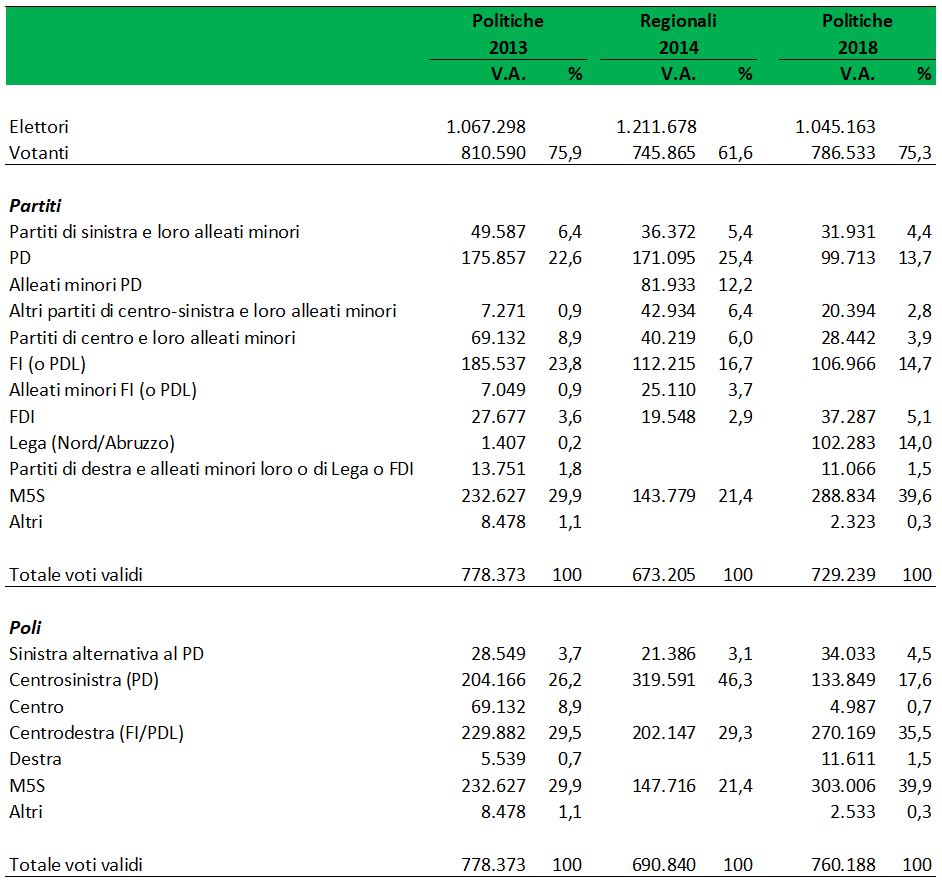

Sebbene una valutazione complessiva di queste dinamiche è da rimandare al 10 febbraio, un’analisi della recente storia elettorale d’Abruzzo offre interessanti spunti di riflessione per comprendere meglio come è cambiato lo scenario politico abruzzese e come potrebbe evolvere in futuro (Tabella 1).

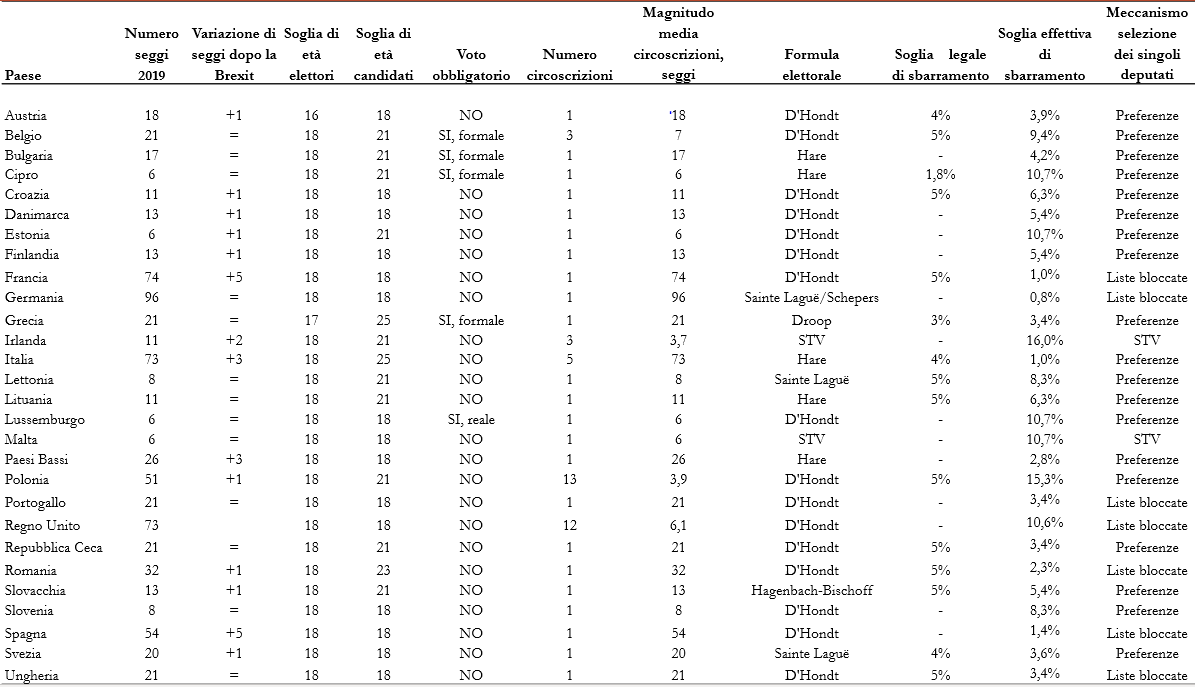

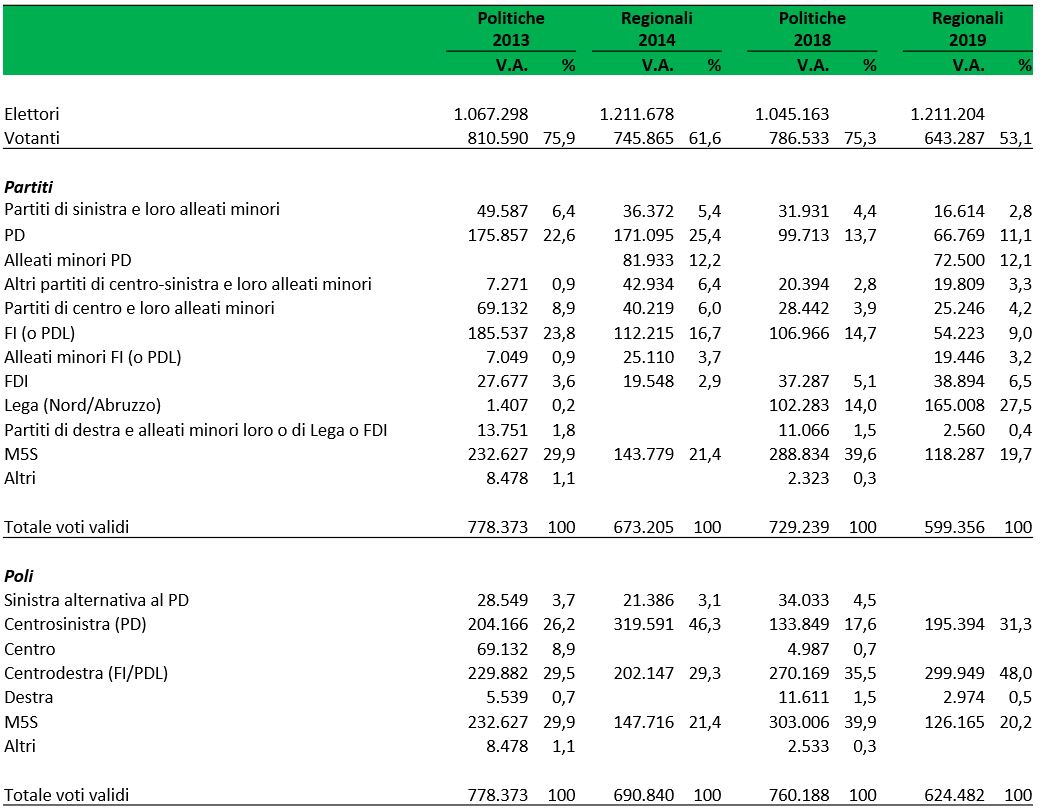

Tab. 1 – Risultati elettorali in Abruzzo nelle recenti elezioni politiche e regionali[1] In linea con le dinamiche politiche nazionali e con la formazione di un nuovo sistema tripolare, le elezioni politiche del 2013 segnano anche in Abruzzo un momento di svolta, decretando il successo elettorale indiscusso del M5S. Il partito delle stelle ottenne in quella tornata elettorale il 29,9% dei voti, distanziando, seppur di poco, i propri avversari e risultando la coalizione più votata nella regione – oltre che il primo partito. Il centrodestra, trascinato da FI, ottenne il 29,5% dei voti piazzandosi al secondo posto, seguito dal centrosinistra a poco più di tre punti percentuali di distanza (26,2%).

In linea con le dinamiche politiche nazionali e con la formazione di un nuovo sistema tripolare, le elezioni politiche del 2013 segnano anche in Abruzzo un momento di svolta, decretando il successo elettorale indiscusso del M5S. Il partito delle stelle ottenne in quella tornata elettorale il 29,9% dei voti, distanziando, seppur di poco, i propri avversari e risultando la coalizione più votata nella regione – oltre che il primo partito. Il centrodestra, trascinato da FI, ottenne il 29,5% dei voti piazzandosi al secondo posto, seguito dal centrosinistra a poco più di tre punti percentuali di distanza (26,2%).

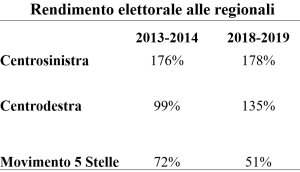

Le regionali del 2014, tuttavia, non confermarono il risultato delle politiche dell’anno precedente. Gli elettori infatti premiarono la coalizione di centrosinistra, guidata dall’ex sindaco di Pescara Luciano D’Alfonso che ottenne un eccellente 46,3%. Fermi rispettivamente al secondo ed al terzo posto invece il centrodestra, attestatosi al di sotto del 30% (29,3%), ed il M5S (21,4%). Guardando al dettaglio dei partiti, il quadro che si delinea è certamente più chiaro. Il successo del centrosinistra fu trascinato principalmente da liste civiche e di alleati minori collegate al nome del candidato democratico D’Alfonso. In effetti, rispetto alle politiche del 2013, la crescita del PD nella regione è stata piuttosto modesta (al di sotto dei tre punti percentuali). Il dato è ancor più significativo se si considera il peso più generale del PD nel sistema politico italiano in quel periodo. Il 2014 è stato infatti anche l’anno delle Europee e, soprattutto, l’anno in cui il PD del segretario Matteo Renzi ha fatto registrare il suo massimo livello di espansione elettorale, raggiungendo la percentuale ‘record’ del 40,8% su tutto il territorio nazionale (Maggini 2014). In altre parole, nonostante il buon risultato, il PD da solo non sembrò in grado di replicare a livello locale l’exploit ottenuto a livello nazionale nelle Europee. Appare chiara invece l’emorragia di voti da FI, che passò dal 23,8% ottenuto in Abruzzo alle politiche del 2013, al 16,7% raccolto nelle regionali del 2014 (con uno scarto in termini assoluti di oltre 73.000 voti). Allo stesso modo, un trend negativo venne registrato per il M5S, passato dal 29,9% ottenuto in Abruzzo alle politiche del 2013, al 21,4% in occasione delle regionali dell’anno successivo. Dato, quest’ultimo, non sorprendente se si tiene conto di una certa difficoltà del M5S a radicarsi nei territori (De Sio et al. 2018) e a replicare a livello locale le prestazioni elettorali ottenute a livello nazionale.

Se il confronto tra le regionali del 2014 e le politiche del 2013 offre riferimenti interessanti per capire l’andamento della competizione elettorale in Abruzzo, la comparazione risulta in ogni caso problematica, data la diversa natura delle due arene elettorali. Le elezioni politiche del 2018 offrono, da questo punto di vista, un termine di paragone più adeguato con le politiche del 2013. Il risultato delle elezioni del 4 marzo in Abruzzo rispecchia ampiamente le dinamiche elettorali osservate a livello nazionale, allineando in particolar modo i risultati regionali con quelli registrati in molte regioni del Sud Italia (D’Alimonte 2018). Il risultato di marzo attesta il crollo della coalizione di centrosinistra e, in particolar modo, del PD in Abruzzo. Il centrosinistra è passato dal 26,2% del 2013, al 17,6% ottenuto nel 2018. Il trend negativo appare evidente anche per il PD preso singolarmente, passato infatti dal 22,6% al 13,7% – ottenuti rispettivamente nel 2013 e nel 2018. Parallelamente, emerge con chiarezza l’avanzata del M5S, risultato nuovamente il partito più votato in Abruzzo alle elezioni del 4 marzo con il 39,6% dei voti (con una crescita di quasi 10 punti percentuali rispetto al 2013). Più interessante, invece, la dinamica nel centrodestra. Anche in questo caso il risultato nazionale sembra essersi riflesso accuratamente nelle dinamiche regionali. Alla caduta libera di FI, passata dal 23,8% nel 2013 al 14,7% nel 2018, fa da contraltare l’avanzata sorprendente della Lega, che entra nello scenario politico regionale come uno dei competitor principali. La Lega passa infatti da un modesto 0,2% ottenuto nel 2013, ad un clamoroso 14% cinque anni dopo, imponendosi anche a livello regionale come il partito di punta del centrodestra. Quest’ultimo, trascinato quindi dalla prestazione della Lega, ha raggiunto il 35,5%, con una crescita di sei punti percentuali.

In occasione delle prossime regionali si tratterà di capire se le principali forze politiche in campo saranno in grado di trascinare a livello locale la competizione nazionale e di replicare il risultato delle elezioni del 4 marzo. Se così fosse, la partita verrà giocata principalmente dal centrodestra a trazione leghista e dal M5S. E gli ultimi sondaggi sembrano accreditare questa ipotesi. Sarebbe tuttavia affrettato escludere dai giochi la coalizione di centrosinistra. Diversi fattori rendono infatti l’esito della competizione elettorale meno scontato di quanto possa apparire. Si tratta innanzitutto di elezioni regionali, le cui dinamiche possono essere ben diverse da quelle di una competizione a livello nazionale. Da questo punto di vista il confronto tra le regionali del 2014 e le politiche del 2013 è emblematico, soprattutto per ciò che riguarda il M5S che non riuscì a replicare alle regionali l’ottimo risultato ottenuto nel 2013. Un ulteriore elemento potrebbe inoltre incidere sull’esito finale della votazione, vale a dire la natura e la composizione dell’offerta politica. Su questo aspetto ci concentreremo nel paragrafo successivo.

L’offerta elettorale

Quattro saranno i candidati alla Presidenza della regione Abruzzo. Per il centrosinistra sarà Giovanni Legnini a competere per la presidenza. Già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del governo Letta, Legnini ha prestato servizio come Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura fino al settembre del 2018. A sostenerlo nella competizione elettorale vi sarà un’ampia coalizione formata da ben otto liste che mettono insieme rappresentanti politici e della società civile. Oltre al supporto del PD, Legnini potrà contare sull’appoggio di tre liste civiche senza collegamenti con i partiti: Legnini Presidente, Abruzzo Insieme e Abruzzo in comune. A queste si aggiungono cinque liste riferibili a partiti politici. Si tratta, ovviamente, della lista del Partito Democratico e delle liste Centristi per l’Europa, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-LeU, Avanti Abruzzo-IdV, + Abruzzo.

Per il centrodestra, invece, il candidato alla presidenza sarà Marco Marsilio. Eletto alla Camera dei Deputati nel 2008 nelle liste del PDL, è nel 2012 tra i fondatori di Fratelli d’Italia, il partito attualmente guidato da Giorgia Meloni. A sostenerlo vi sarà una coalizione più ristretta rispetto a quella del centrosinistra. Dopo l’esclusione da tutte le circoscrizioni elettorali della lista Popolo della famiglia-Popolari per l’Italia, cinque saranno infatti le liste a sostegno del candidato di centrodestra: Fratelli d’Italia-Marsilio Presidente, Lega Salvini Abruzzo, Forza Italia, Azione Politica, UDC-DC-Idea.

Coerentemente con una strategia che da sempre evita apparentamenti, il M5S correrà da solo, con Sara Marcozzi candidata alla presidenza della regione. Già candidata alle regionali del 2014 per il M5S, Marcozzi è stata individuata come ideale candidata alla presidenza in seguito alle ormai celebri “regionarie”. Infine, per CasaPound sarà invece l’avvocato Stefano Flajani a partecipare alla competizione elettorale del 10 febbraio.

Sebbene, come accennato in precedenza, i sondaggi più recenti diano in vantaggio il centrodestra, seguito a stretto giro dal M5S, la composizione delle coalizioni potrebbe giocare a favore della compagine di centrosinistra. Le liste a sostegno di quest’ultima, come detto, saranno otto (uno stesso numero di liste appoggiò D’alfonso nella tornata elettorale del 2014) includendo una porzione non irrilevante di liste civiche che potrebbero ampliare il bacino elettorale della coalizione. Mancano inoltre in quest’ultima tornata competitors alternativi al PD. Rifondazione Comunista, che presentò la propria candidatura alle regionali del 2014 ottenendo il 3%, non è riuscita a raccogliere le firme necessarie per presentare una propria lista, restando quindi fuori dalla competizione. Non è da escludere che parte di questo elettorato possa decidere di appoggiare la candidatura di Legnini.

Il centrodestra, invece, presenta una lista in più rispetto al 2014. Si tratta tuttavia di liste riferibili prevalentemente a partiti politici, per cui probabilmente in grado di mobilitare soprattutto un elettorato già tendenzialmente orientato. Va inoltre notato che in questa tornata, contrariamente a quanto accaduto nel 2014, sarà presente una lista di destra alternativa alla coalizione guidata da Marsilio. CasaPound infatti è riuscita a presentare una propria lista autonoma a sostegno di Flajani. Sebbene il partito in Abruzzo si sia attestato su valori piuttosto bassi in passato, significativa è stata la sua crescita negli ultimi anni. La presenza di CasaPound potrebbe sottrarre alcuni voti alla coalizione di centrodestra, riducendone il margine nei confronti delle altre forze politiche in campo. Pesano infine sul centrodestra le polemiche relative all’inclusione nella lista presentata da UDC-DC-Idea di due candidature, quella di Marianna Scoccia e Mario Olivieri, su cui gli alleati di coalizione (in particolar modo leghisti) avevano posto un veto iniziale. Sebbene fosse stato raggiunto un accordo pre-elettorale per l’esclusione dei due candidati in questione, i delegati locali del gruppo centrista, con una decisione dell’ultim’ora, hanno optato per la reintroduzione delle due candidature. Tale decisione ha provocato la reazione immediata degli alleati e dello stesso candidato alla Presidenza Marsilio, che ha pubblicamente sconfessato la decisione di UDC-DC-Idea, escludendo il simbolo dell’alleato dalla propria comunicazione elettorale (salvo poi reinserirlo in un secondo momento).

La legge elettorale

Vale la pena, infine, ricordare le modalità con cui si svolgerà il voto. Per quanto riguarda il Presidente, verrà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi nel complesso delle quattro circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio abruzzese. Il sistema è dunque articolato su un unico turno ed esclude il ballottaggio.

Ciascun candidato alla presidenza è sostenuto da liste collegate. Gruppi di liste possono sostenere lo stesso candidato, formando una coalizione (come è il caso delle liste che formano la coalizione di centrodestra a sostegno di Marsilio e di centrosinistra a sostegno di Legnini). Le liste collegate ai candidati alla Presidenza della regione competono per l’elezione del Consiglio Regionale, che avverrà contestualmente all’elezione del Presidente.

L’elezione del Consiglio Regionale è regolata da un sistema di natura proporzionale con premio di maggioranza. Il consiglio è composto da 31 membri, due dei quali verranno assegnati di diritto al Presidente della Giunta eletto e ad al candidato alla Presidenza arrivato secondo nella competizione elettorale. I restanti 29 seggi sono ripartiti tra le quattro circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio abruzzese e coincidenti con le quattro provincie della regione (vale a dire Chieti – dove verranno eletti otto consiglieri; Pescara, L’Aquila e Teramo – in ciascuna delle quali verranno invece eletti sette consiglieri). La ripartizione dei seggi tra le liste circoscrizionali avverrà in proporzione ai voti ottenuti dalle stesse nella circoscrizione. La normativa regionale, inoltre, prevede un premio di maggioranza per le liste collegate al Presidente eletto. A queste, infatti, verrà garantita una quota di seggi in Consiglio compresa tra il 60% ed il 65%, con un meccanismo a doppio livello (regionale e provinciale) simile a quello del Porcellum, ma basato stavolta su un mix di D’Hondt e Hare. È prevista una soglia di sbarramento, per cui non parteciperanno al riparto dei seggi le liste non coalizzate che otterranno meno del 4% e le liste in coalizione che otterranno meno del 2% nell’intera regione.

L’elettore potrà esprimere il proprio voto in tre modi: potrà votare per il solo candidato alla Presidenza, per il candidato alla Presidenza ed una delle liste che lo sostengono, oppure solamente per una delle liste a sostegno del candidato Presidente. Nel primo caso, il voto varrà solamente per il candidato alla Presidenza. Nel secondo e nel terzo caso l’elettore potrà esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere inseriti all’interno della lista circoscrizionale votata. In entrambi i casi, il voto attribuito alla lista circoscrizionale viene contestualmente assegnato anche al candidato Presidente. Non è ammesso invece il voto disgiunto, per cui non sarà possibile votare per un candidato alla Presidenza e per una lista diversa da quelle a lui collegate. È previsto invece un meccanismo a tutela della parità di genere: gli elettori avranno possibilità di esprimere due preferenze tra i candidati al Consiglio Regionale inclusi nella stessa lista circoscrizionale purché di genere differente.

Conclusioni

A poche settimane dalle elezioni regionali in Abruzzo, lo scenario che si prospetta sembra essere quello di un testa a testa tra il centrodestra a trazione leghista che sostiene il candidato alla Presidenza Marsilio ed il M5S, che presenta invece Sara Marcozzi come candidata alla guida della regione. Il centrosinistra di Legnini appare invece più staccato e parte certamente da non favorito. Sarebbe tuttavia affrettato dare per scontato l’esito delle urne. Legnini è appoggiato da una larga coalizione che include una porzione consistente di candidati civici, elemento che potrebbe allargare il bacino elettorale del centrosinistra. La coalizione che appoggia Marsilio, invece, è entrata nella fase più delicata della campagna elettorale lacerata dalle divisioni interne, dato che potrebbe incidere negativamente sulla performance elettorale della coalizione. Per quanto riguarda il M5S, la crescita evidente del partito in Abruzzo in occasione delle politiche del 4 marzo, fa il paio con una scarsa capacità di radicamento del Movimento sui territori. Già nelle elezioni regionali del 2014 il M5S non riuscì a replicare il risultato delle politiche dell’anno precedente, piazzandosi dietro il centrosinistra ed il centrodestra.

Un dato è tuttavia certo: l’esito delle elezioni fornirà indicazioni utili per valutare la solidità elettorale delle forze politiche in campo, le prime dopo l’approvazione della manovra. Sarà quindi possibile valutare, fondandosi su veri dati elettorali e non semplici sondaggi, quanto i partiti che formano il Governo Conte siano davvero popolari, anche dopo l’approvazione nella manovra economica – quantomeno con particolare riferimento agli elettori abruzzesi. Si tratterà inoltre di un importante test per misurare (e possibilmente ricalibrare) i rapporti di forza in seno alla maggioranza, oltre quelli fra maggioranza e opposizione. Tutto ciò appare particolarmente interessante a ormai pochi mesi dalle fatidiche elezioni europee di fine maggio.

Allo stesso modo, gli esiti di questa tornata forniranno una prova importante per il centrosinistra e la sua capacità di mantenere il controllo di un territorio su cui cinque anni fa s’impose con ampio margine di distacco rispetto alle altre forze politiche nonostante partisse in svantaggio in base al risultato delle politiche dell’anno prima, esattamente come quest’anno.

Riferimenti bibliografici

Angelucci, D. (2018), ‘Il Governo Conte nel giudizio degli Italiani. ‘Honeymoon’ gialloverde e frammentazione delle opposizioni’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile a: https://cise.luiss.it/cise/2018/12/21/il-governo-conte-nel-giudizio-degli-italiani-honeymoon-gialloverde-e-frammentazione-delle-opposizioni/

Carrieri, L. (2014), ‘Abruzzo, la “legge ferrea dell’alternanza”: il Pd riconquista la regione’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile a: https://cise.luiss.it/cise/2014/05/28/abruzzo-la-legge-ferrea-dellalternanza-il-pd-riconquista-la-regione/

D’Alimonte, R. (2019), ‘M5S e Lega ancora forti nonostante i tanti scivoloni’, Centro Italiano Studi Elettorali, Disponibile a: https://cise.luiss.it/cise/2019/01/09/m5s-e-lega-ancora-forti-nonostante-i-tanti-scivoloni/

D’Alimonte, R. (2018), ‘Perché il Sud premia il M5S’, in Emanuele, V. e Paparo, A. (a cura di), Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Dossier CISE (11), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 115-118

De Sio, L., Emanuele, V., Maggini, N. e Paparo, A. (2018), ‘Il risultato? Ancora il clima del 4 marzo, ma il m5S (come nel 2013) non rende bene alle comunali’, in Paparo, A. (a cura di), Goodbye Zona Rossa. Il successo del centrodestra nelle comunali 2018, Dossier CISE(12), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 59-63

Emanuele, V. e Paparo, A. (2018), ‘Centralità della Lega e isolamento del PD: il nuovo spazio politico italiano’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile a: https://cise.luiss.it/cise/2018/12/21/centralita-della-lega-e-isolamento-del-pd-il-nuovo-spazio-politico-italiano-2/

Maggini, N. (2014), ‘I risultati elettorali: il Pd dalla vocazione all’affermazione maggioritaria’, in De Sio L., Emanuele V. e Maggini N. (a cura di), Le Elezioni Europee 2014, Dossier CISE(6), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 115-124.

Vittori, D. (2018), ‘Regionali TAA: storico successo della Lega, a Bolzano la SVP arretra ma tiene’, Centro Italiano Studi Elettorali, disponibile a: https://cise.luiss.it/cise/2018/10/22/regionali-taa-storico-successo-della-lega-a-bolzano-la-svp-arretra-ma-tiene/

[1] Nella parte superiore della tabella sono presentati i risultati al proporzionale (per le politiche 2018 sono riportati i voti espressamente assegnati ai partiti, prima dell’attribuzione dei voti al solo candidato di collegio sostenuto); nella parte inferiore si usano i risultati maggioritari.

Nella parte superiore, ciascuna riga somma i risultati dei relativi partiti, a prescindere dalla coalizione della quale facessero parte. Nella categoria partiti di sinistra rientrano: PRC, PC, PCI, PAP, SEL, SI, MDP, LeU, RC. Nella categoria altri partiti di centrosinistra sono inseriti: Insieme, PSI, IDV, Radicali, +EU, Verdi, CD, DemA. Nella categoria partiti di centro rientrano: NCI, UDC, NCD, FLI, SC, CP, NCD, AP, DC, PDF, PLI, PRI, UDEUR, Idea. Nella categoria partiti di destra rientrano La Destra, MNS, FN, FT, CPI, DivB, ITagliIT.

Nella parte inferiore, invece, si sommano i risultati dei candidati (uninominali), classificati in base ai criteri sotto riportati. Per le politiche 2013 e le regionali 2014, abbiamo considerato quali voti raccolti dai candidati quelli delle coalizioni (che sostenevano un candidato, premier o governatore). Sinistra alternativa al PD riunisce tutti i candidati sostenuti da almeno una fra PAP, RC, PRC, PCI, PC, MDP, LeU, SI, SEL, Insieme, PSI, +EU, CD, DemA, Verdi, IDV, Radicali – ma non dal PD. Il Centrosinistra è formato da candidati nelle cui coalizioni a sostegno compaia il PD; il Centro riunisce tutti i candidati sostenuti da almeno una fra NCI, UDC, CP, NCD, FLI, SC, PDF, DC, PRI, PLI (ma né PD né FI/PDL).Il Centrodestra è formato da candidati nelle cui coalizioni a sostegno compaia FI (o il PDL). La Destra riunisce tutti i candidati sostenuti da almeno una fra Lega, FDI, La Destra, MNS, FN, FT, CasaPound, DivBell, ITagliIT – ma non FI (o il PDL).

Quindi, se un candidato è sostenuto dal PD o da FI (o PDL) è attribuito al centrosinistra e al centrodestra rispettivamente, a prescindere da quali altre liste facciano parte della coalizione a suo sostegno.

Se un candidato è sostenuto solo da liste civiche è un candidato civico (Altri). Se una coalizione è mista civiche-partiti, questi trascinano il candidato nel loro proprio polo se valgono almeno il 10% della coalizione, altrimenti il candidato resta civico. Se un candidato è sostenuto da partiti appartenenti a diverse aree (escludendo PD e FI/PDL che hanno la priorità), si valuta il relativo contributo dei diversi poli alla coalizione del candidato per determinarne l’assegnazione (al polo che pesa di più).