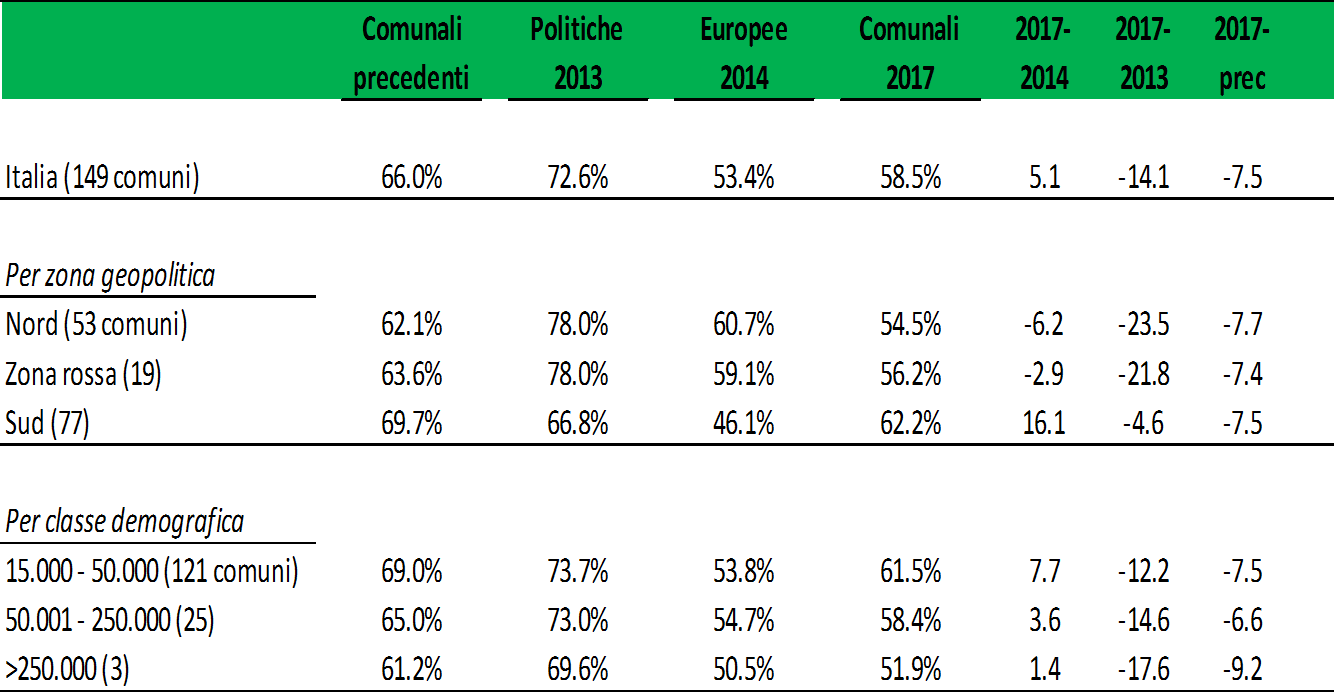

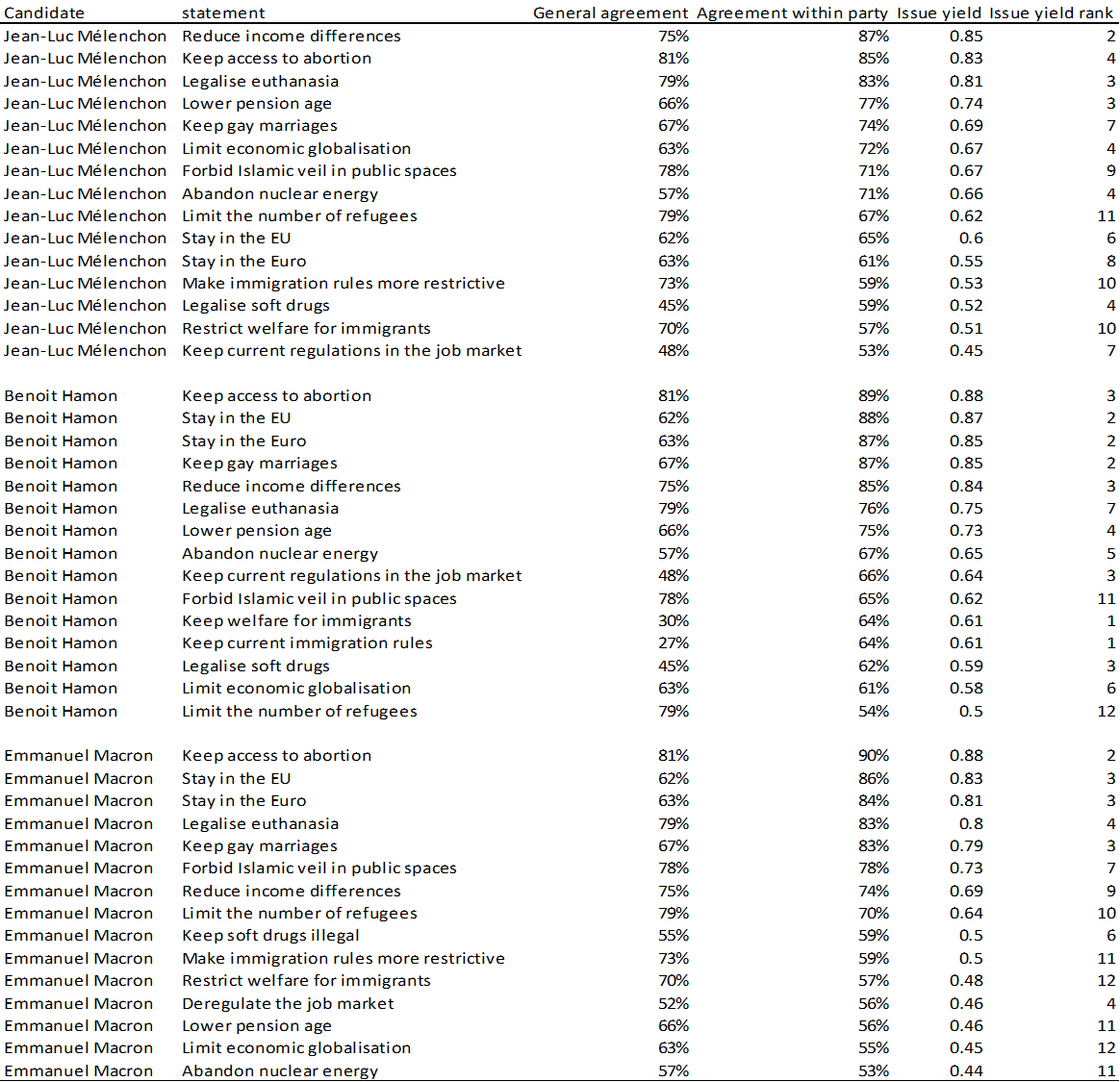

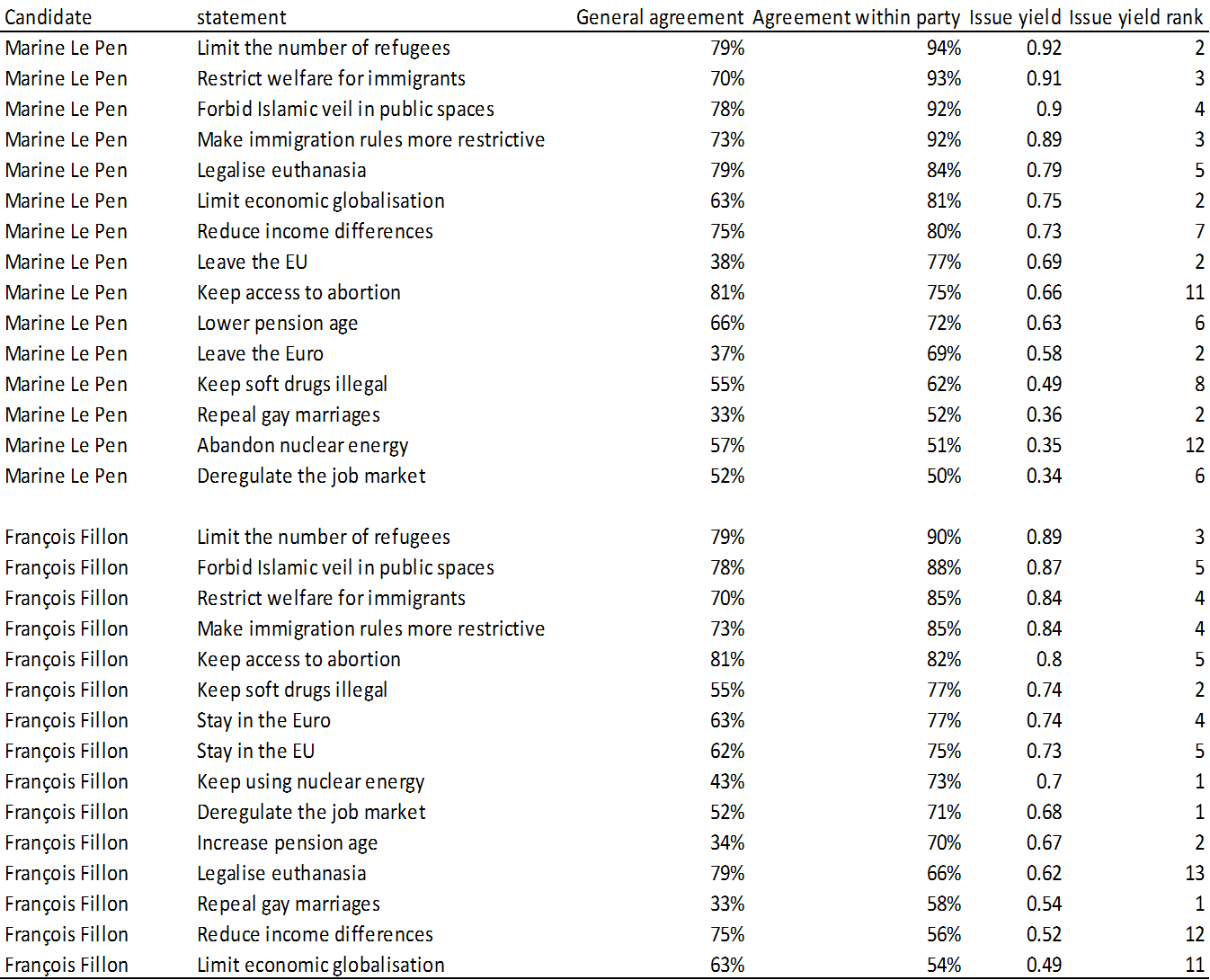

Il primo dato di cui tenere conto per analizzare l’esito di queste elezioni amministrative è, come sempre, quello relativo alla partecipazione elettorale. Osservando i 149 comuni superiori ai 15.000 abitanti al voto[1], l’affluenza è stata del 58,5%, con un netto calo di 7,5 punti rispetto alle precedenti comunali (vedi Tabella 1). Se il termine di raffronto sono le politiche del 2013, in questo insieme di comuni il calo è stato di ben 14,1 punti. Al contrario, rispetto alle europee del 2014 l’affluenza è aumentata di 5,1 punti. Da questo punto di vista quindi queste elezioni sono state un evento più “sentito” delle elezioni per il Parlamento Europeo. In ogni modo il calo rispetto alle precedenti comunali è stato considerevole e questo dato potrebbe riflettere la sempre maggiore disaffezione degli elettori nei confronti della politica, già ampiamente documentata anche dalle analisi dell’Osservatorio politico del CISE. Un tale crollo della partecipazione è un dato tanto più allarmante se pensiamo che si è trattato non di elezioni politiche bensì amministrative: la competizione per la scelta del sindaco e la corposa presenza, un po’ in tutti i comuni, di liste e candidati consiglieri, avrebbe potuto tenere il tasso di affluenza ad un livello non molto inferiore al passato, ma non è stato così. Anche le elezioni comunali scontano il clima di antipolitica dilagante nel paese.

Disaggregando questo dato tra le diverse zone geopolitiche[2], notiamo una partecipazione più alta al Sud (62,2%), rispetto alla Zona Rossa (56,2%) e al Nord (54,5%). Questa maggiore affluenza al Sud non è un dato sorprendente, ma in linea con la tradizione delle elezioni comunali, come mostrato anche dall’analisi della tornata amministrativa del 2016 (Emanuele e Maggini, 2016). Si conferma cioè come il Sud, che alle politiche tende a partecipare meno del resto del paese (-11,2 punti rispetto alle altre due zone nel 2013), alle amministrative sia l’area con la maggiore affluenza. Tuttavia, rispetto alle precedenti comunali, il calo è generalizzato, senza grandi differenze tra le tre aree del paese. Interessante notare il fatto che, rispetto alle elezioni europee, c’è stata una diminuzione dei votanti soprattutto al Nord (-6,3 punti), mentre nella Zona Rossa è stata più contenuta (-2,9 punti). Al contrario, si è registrato un netto incremento al Sud (+16,1 punti), trainando così il dato nazionale complessivo (+5,1 punti). Questo dato dimostra in modo lampante la peculiarità delle elezioni comunali, dove il voto personale (espresso tramite lo strumento del voto di preferenza e del voto al candidato sindaco) è molto importante, soprattutto nel contesto meridionale, in contrasto invece con il voto delle elezioni europee dove pesano di più il voto di opinione e le logiche politiche nazionali. A conferma dell’importanza percepita delle elezioni comunali al Sud e della loro peculiarità rispetto al resto del paese, si noti come rispetto alle elezioni politiche il calo è stato solo di 4,6 punti, mentre nelle altre due zone si è assistito a un crollo di oltre 20 punti percentuali. Si conferma quindi come nelle regioni meridionali l’affluenza alle comunali sia simile a quella di un’elezione politica, anche se in calo rispetto al passato. A tal proposito, basti pensare che nelle precedenti comunali la partecipazione elettorale al Sud era stata del 69,7%, ossia più alta dell’affluenza alle politiche del 2013 (66,8%).

In linea con le precedenti comunali, la disaggregazione per dimensione demografica[3] dei comuni rivela che la partecipazione è inversamente proporzionale alla grandezza delle città. Nei comuni compresi tra 15 e 50.000 abitanti ha votato in media il 61,5% degli elettori, contro appena il 51,9% delle tre maggiori città (Genova, Palermo, Verona) e il 58,4% dei comuni tra 50.001 e 250.000 abitanti. Al contrario, analizzando il dato per le ultime elezioni politiche ed europee, la dimensione demografica non aveva una forte influenza sulla partecipazione elettorale. Infatti nei comuni piccoli e medi la partecipazione al voto era praticamente identica, mentre nelle tre grandi città era inferiore di pochi punti rispetto ai comuni piccoli (al contrario in queste elezioni comunali tale differenza è di quasi 10 punti). Questo dimostra il fatto che le comunali sono molto sentite nei comuni più piccoli, soprattutto al Sud. In ogni modo, come visto a proposito delle zone geopolitiche, rispetto alle precedenti comunali il calo dell’affluenza è generalizzato, senza grandi differenze tra i comuni piccoli e quelli medio-grandi. Rispetto alle politiche, invece, il calo nei piccoli comuni, seppur molto consistente (-12,2 punti), è meno marcato rispetto alla media delle altre due classi demografiche. Inoltre, se il termine di confronto sono le europee, l’incremento di partecipazione è molto più marcato e superiore alla media nei piccoli comuni (+7,7 punti).

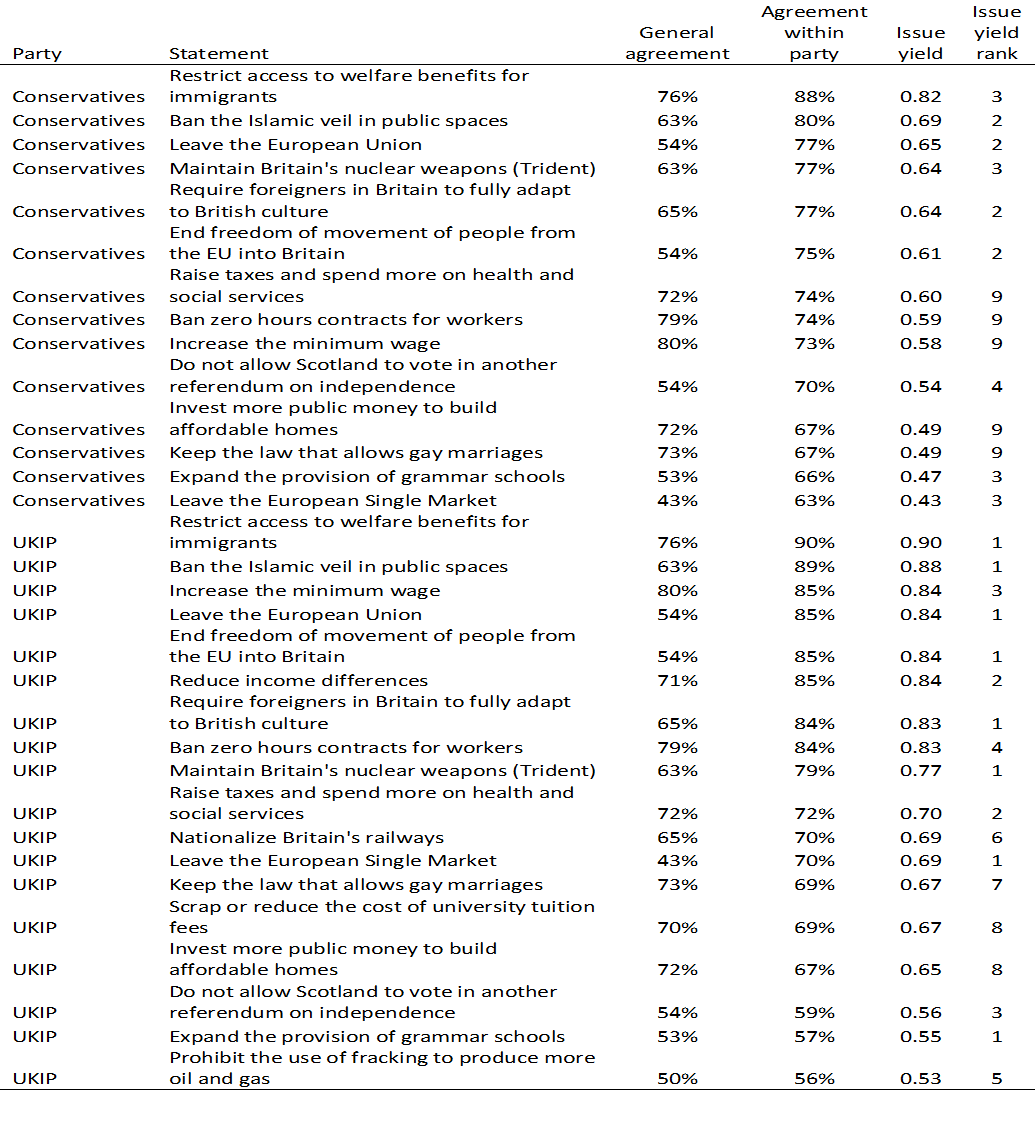

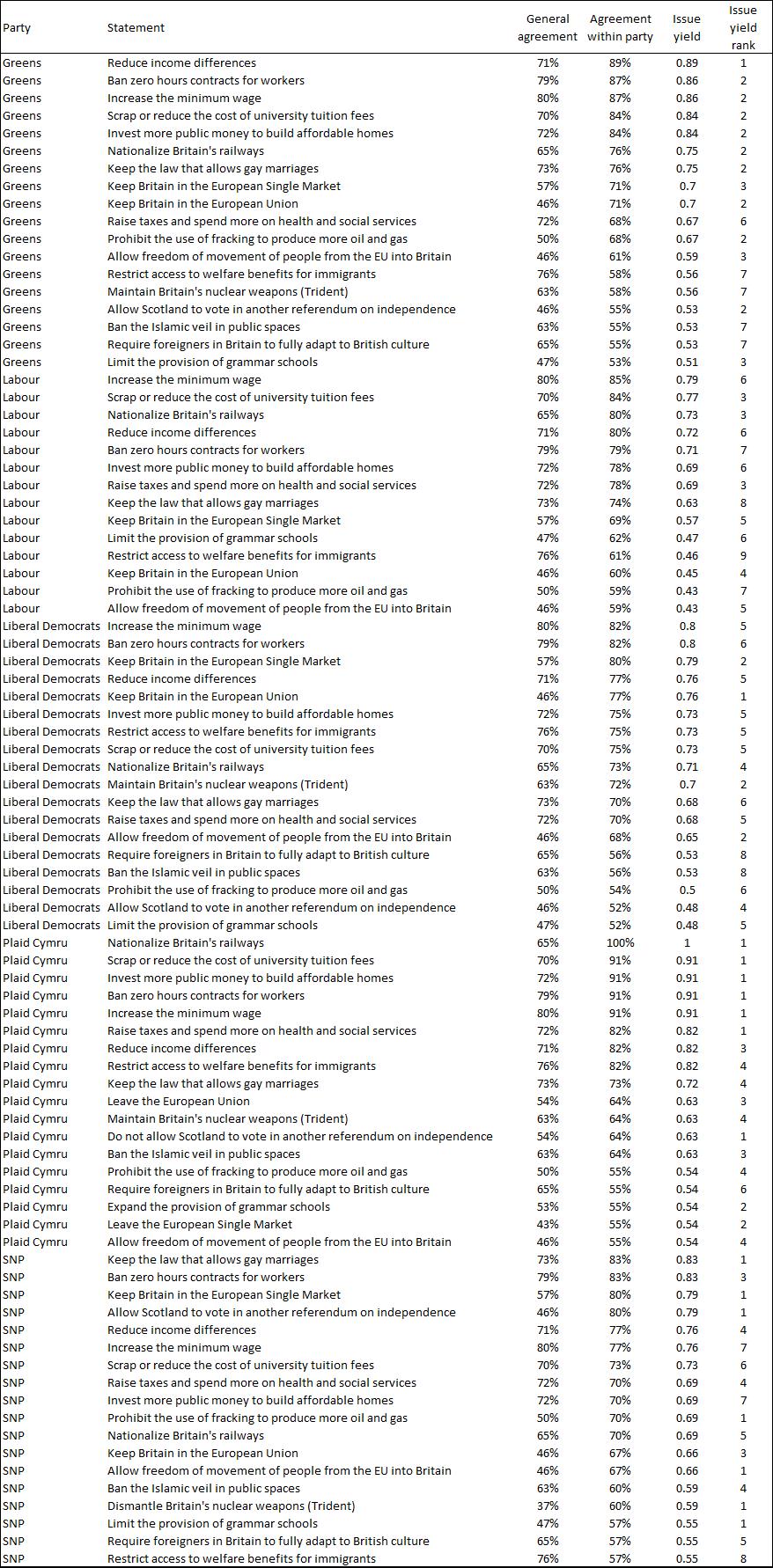

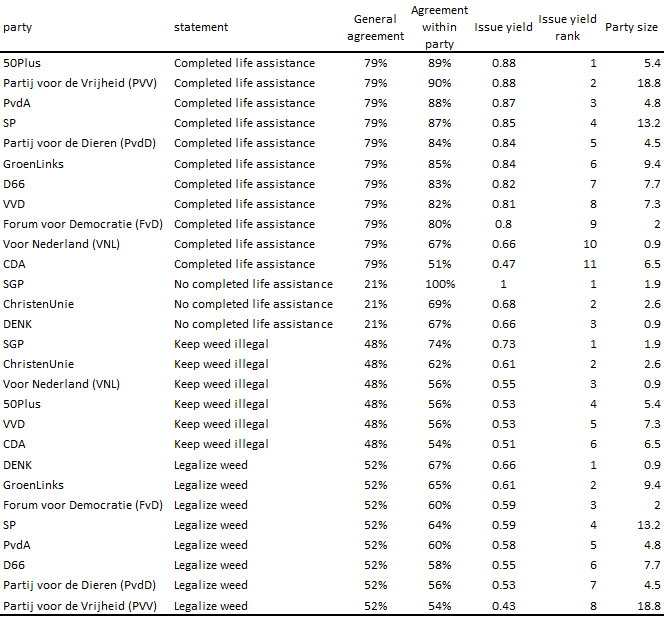

Tab. 1 – Riepilogo dell’affluenza nei 149 comuni superiori al voto e confronto con le elezioni precedenti

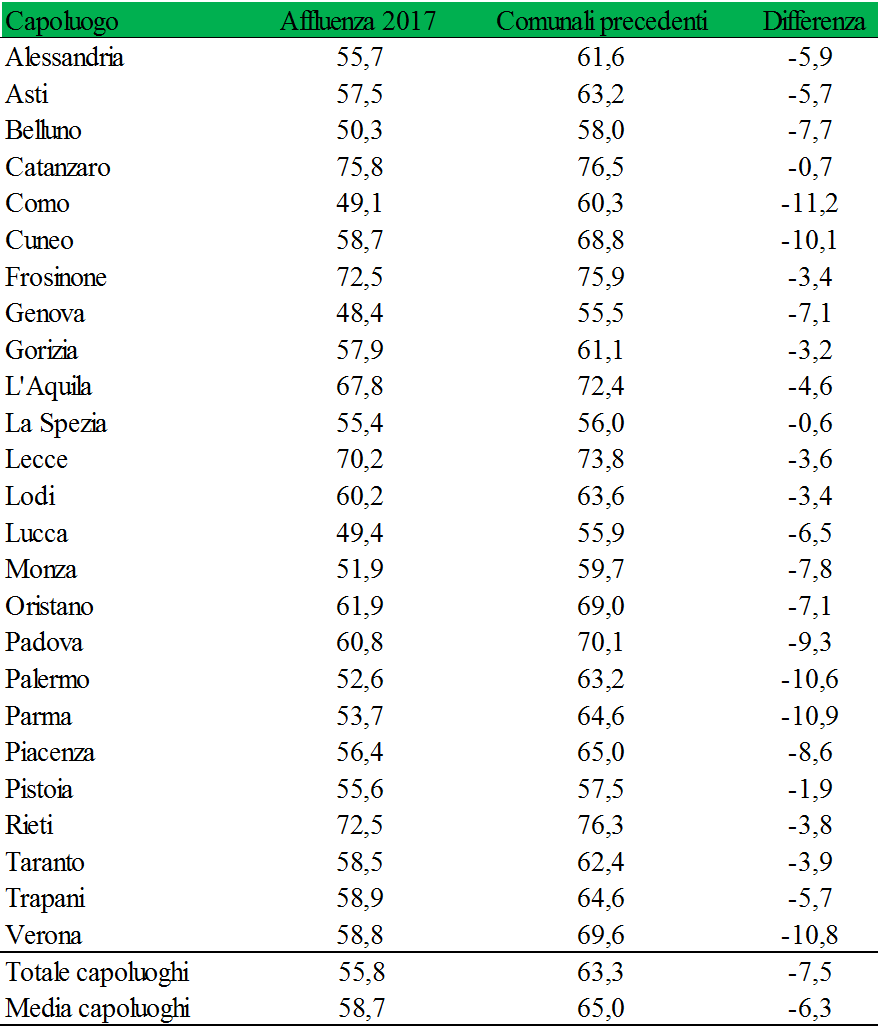

Disaggregando il dato nei 25 comuni capoluogo al voto (vedi Tabella 2), l’affluenza è stata inferiore rispetto al dato complessivo dei comuni non capoluogo (55,8%), ma con un calo identico a quello riscontrato nell’aggregato complessivo (-7,5 punti rispetto alle comunali precedenti). Spicca il dato di alcuni comuni del Sud, con partecipazione superiore al 70%: Rieti, Frosinone, Catanzaro e Lecce. Nettamente superiore alla media (58,7%), è stata anche l’affluenza a L’Aquila (67,8%). Al contrario la partecipazione è stata molto bassa a Parma (53,7%), Palermo (52,6%), Monza (51,9%), Belluno (50,3%), Lucca (49,4%), Como (49,1%) e Genova (48,4%). Di più di due punti sotto la media è stata anche la partecipazione a Piacenza e Pistoia. Como, Palermo, Parma e Verona sono anche i comuni dove l’affluenza cala di più rispetto alle comunali precedenti, andando dai -11,2 punti percentuali di Como ai -10,6 di Palermo. Un’altra città dove il calo è molto marcato è Cuneo che passa dal 68,8% al 58,7% (-10,1 punti percentuali). Gli unici comuni capoluogo dove l’affluenza rimane pressoché identica sono La Spezia e Catanzaro (-0,6 e -0,7, rispettivamente). Molto contenuta (-1,9) è anche la flessione a Pistoia, dove l’affluenza come già detto non è però particolarmente alta (55,6%). Le altre città dove il calo è stato più contenuto, ossia inferiore ai 4 punti percentuali, sono Gorizia, Frosinone, Lecce, Lodi, Rieti, Taranto. Si tratta cioè per la maggior parte di città del Sud dove in generale si è votato di più.

In generale, comunque, quello registrato alle recenti comunali non è stato un crollo inatteso dell’affluenza, ma un calo in linea con i trend generali degli ultimi anni, simile ad esempio a quello registrato nella tornata amministrativa del giugno 2016 (Emanuele e Maggini, 2016). Da questi dati sull’affluenza emergono quindi due elementi importanti, uno in linea con i trend degli ultimi anni e l’altro in forte continuità con il passato: il primo è quello del netto e generalizzato calo dell’affluenza (indipendentemente dalla zona geopolitica o dalla dimensione demografica considerata), con la tendenza (già in parte emersa alle regionali 2010) sempre più marcata della Zona Rossa ad avvicinarsi al resto del Nord perdendo il proprio tratto distintivo di alta partecipazione. L’elemento di continuità con la storia elettorale del paese è invece rappresentato dalle regioni meridionali che rispondono più volentieri alla chiamata alle urne rispetto al resto d’Italia quando si tratta di attribuire un voto che è molto più “personale” (al sindaco e al consigliere) che “politico”.

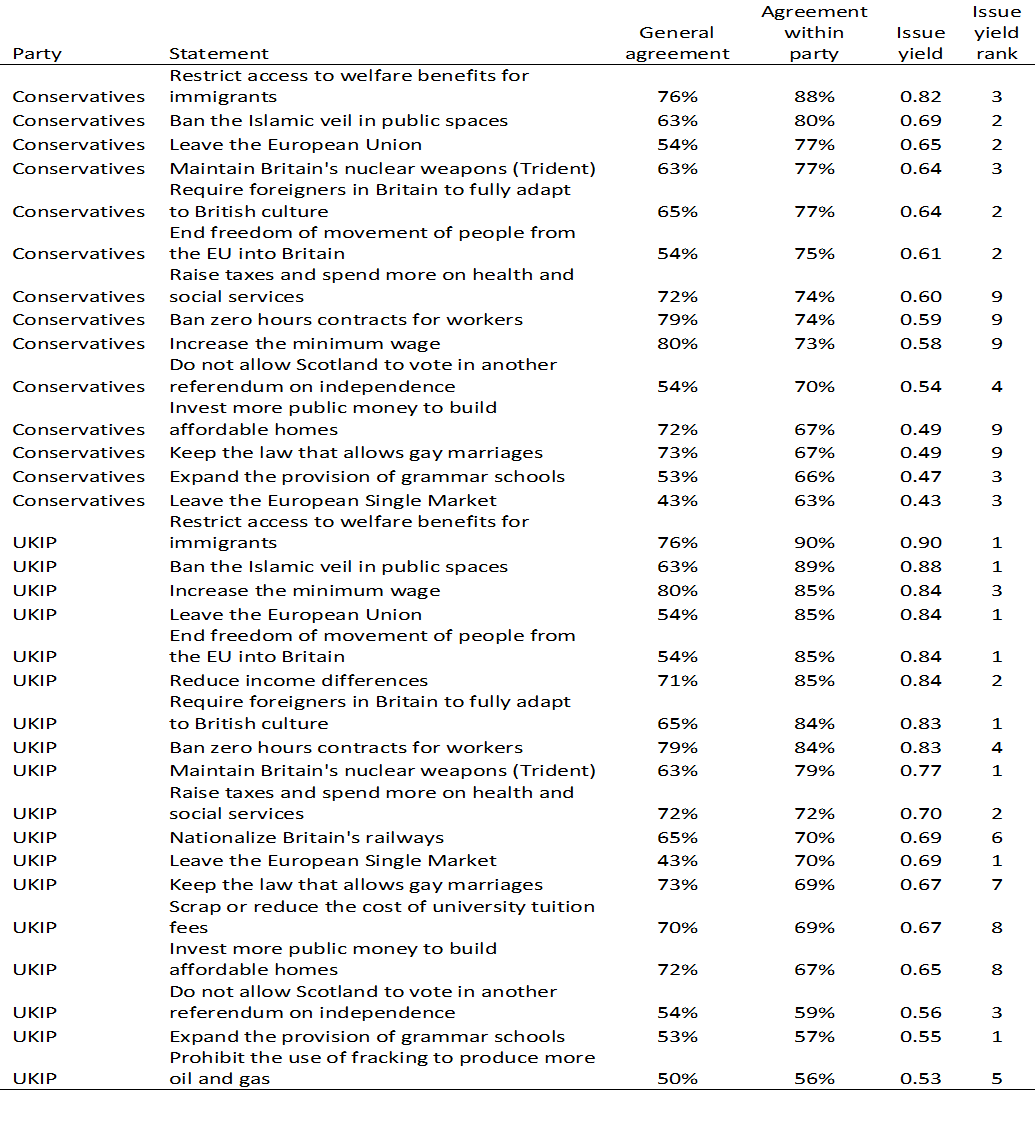

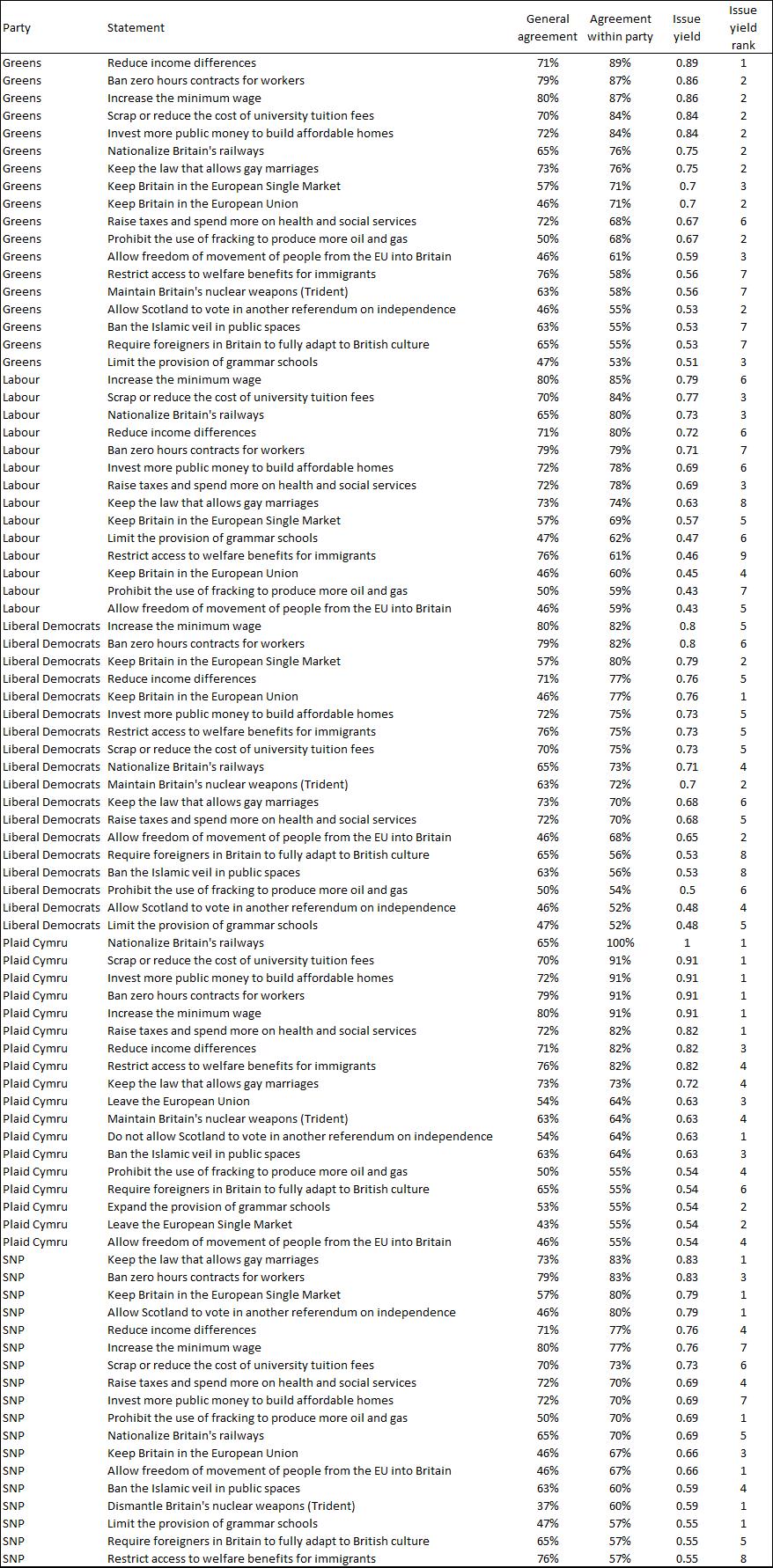

Tab. 2 – Affluenza nei 25 comuni capoluogo al voto e confronto con le precedenti comunali.

Riferimenti bibliografici

Chiaramonte, A. e De Sio, L. (a cura di) (2014), Terremoto elettorale. Le elezioni politiche del 2013, Bologna, Il Mulino.

Corbetta, P., Parisi, A. e Schadee, H. (1988), Elezioni in Italia. Struttura e tipologia delle consultazioni politiche, Bologna, Il Mulino.

Diamanti, I. (2009), Mappe dall’Italia politica. Bianco, rosso, verde, azzurro… e tricolore, Bologna, Il Mulino.

Emanuele, V. (2011), ‘Riscoprire il territorio: dimensione demografica dei comuni e comportamento elettorale in Italia’, in Meridiana– Rivista di Storia e Scienze Sociali, 70, pp. 115-148.

Emanuele, V. (2013), ‘Il voto ai partiti nei comuni: La Lega è rintanata nei piccoli centri, nelle grandi città vince il PD’, in L. De Sio, M. Cataldi e F. De Lucia (a cura di), Le Elezioni Politiche 2013, Dossier CISE (4), Rome, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 83-88.

Emanuele, V. e Maggini, N. (2016), ‘Calo dell’affluenza, frammentazione e incertezza nei comuni superiori al voto’, in V. Emanuele, N. Maggini e A. Paparo (a cura di), Cosa succede in città? Le elezioni comunali 2016, Dossier CISE (8), Roma, Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 49-56.

[1] Sono esclusi 11 comuni che nelle precedenti comunali risultavano ancora inferiori ai 15.000 abitanti, e i cui risultati non sono pertanto comparabili (si votata in un turno unico e con un sistema elettorale diverso). In ogni modo, anche nel totale dei 160 comuni superiori al voto, l’affluenza è stata del 58,5%.

[2] Sul concetto di zone geopolitiche e le diverse classificazioni proposte, vedi Corbetta, Parisi e Schadee (1988), Diamanti (2009), Chiaramonte e De Sio (2014).

[3] Per un’analisi del rapporto tra dimensione demografica dei comuni e comportamento elettorale in Italia vedi Emanuele (2011; 2013), Emanuele e Maggini (2016).