Nel Dossier CISE Gli sfidanti al governo (Emanuele e Paparo 2018) abbiamo documentato la configurazione delle preferenze degli elettori italiani sui diversi temi al centro del dibattito politico, e i risultati elettorali che si sono osservati il 4 marzo e che si sono determinati all’interno di tale spazio politico.

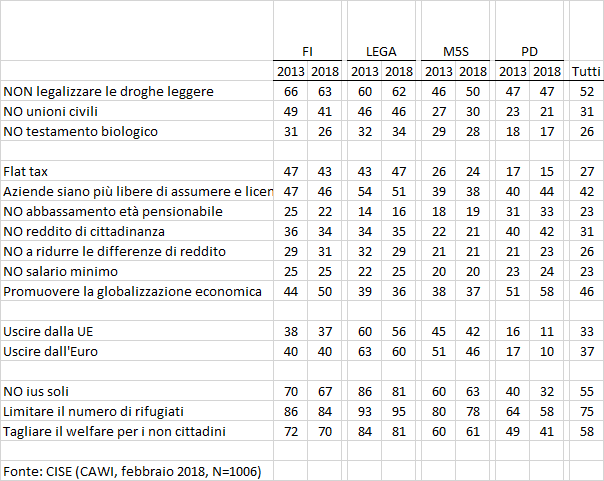

In estrema sintesi, per quanto concerne la configurazione dell’opinione pubblica, abbiamo evidenziato l’alto livello di priorità assegnato dagli elettori italiani agli obiettivi imperativi, e il parallelo mix di preferenze sui temi posizionali, che comprende obiettivi social-democratici in economia, demarcazionisti nei confronti dei migranti, e progressisti sui diritti (Emanuele e De Sio 2018). Quanto ai risultati elettorali, gli elementi principali sono essenzialmente gli storici successi dei partiti “sfidanti” (challenger) M5S (Emanuele 2018(a)) e Lega (Cataldi 2018), e i contemporanei altrettanto storici crolli per i grandi partiti tradizionali (mainstream) – PD e FI (Emanuele 2018(b)).

Tuttavia, è chiaro che l’evoluzione del dibattito politico richiede di rispondere – ormai a mesi dalle elezioni – alla domanda cruciale sulle possibili cause di questi risultati. A questo proposito, l‘impressione è che il dibattito sul tema sia stato finora sorprendentemente carente. Alcune analisi della prima ora (tra cui anche alcune del CISE: vedi ad esempio Emanuele e Maggini (2018)) hanno messo in evidenza – a livello territoriale – un certo legame tra disoccupazione e successo del M5S e tra immigrazione e successo della Lega. Tuttavia – in un contesto in cui gli stessi attori politici hanno per certi versi cercato di evitare un’analisi strutturata del risultato – manca ancora un’analisi dettagliata legata agli specifici temi politici sul tavolo della campagna e dell’elezione. È quello che cerchiamo di accertare in questo contributo: quali temi sono stati decisivi nei successi di M5S e Lega? E quali cruciali per gli insuccessi di PD e FI?

Anticipiamo anzitutto i principali risultati. In primo luogo, dietro al risultato del 4 marzo appare una chiara struttura tematica. In altre parole, i movimenti di voto che hanno determinato questo esito dirompente non appaiono affatto casuali o emotivi, ma viceversa diventano chiaramente leggibili, una volta che vengono messi in relazione con temi specifici. Questo risultato è chiaramente visibile soprattutto alla luce del fatto che, in più di un caso, i punti di forza dei vincitori sono i punti di debolezza degli sconfitti. E’ questa simmetria, per certi versi inattesa, che permette di affermare che c’è una struttura tematica nel risultato del 4 marzo. E i temi chiave sono pochi ma molto rilevanti. Per M5S e PD, si tratta della credibilità per rinnovare la politica e combattere la disoccupazione; dietro il successo del M5S appare chiaramente la crisi di credibilità del PD su questi temi, oltre alla questione – più chiaramente conflittuale – della riforma delle pensioni. Viceversa, nel campo di centrodestra, sono le diverse posizioni sull’Euro ad aver premiato la Lega a danno di Forza Italia; e forza aggiuntiva alla Lega è arrivata dalla crisi della leadership di Berlusconi, soprattutto sul tema della sicurezza. Vecchi problemi, quindi (il rinnovamento della politica, la disoccupazione, la sicurezza) e nuovi conflitti (le pensioni, l’Euro, e come vedremo l’uguaglianza economica, l’immigrazione e la globalizzazione) che sembrano aver guidato in modo ben leggibile i movimenti di voto che hanno creato i vincitori e i vinti del 4 marzo.

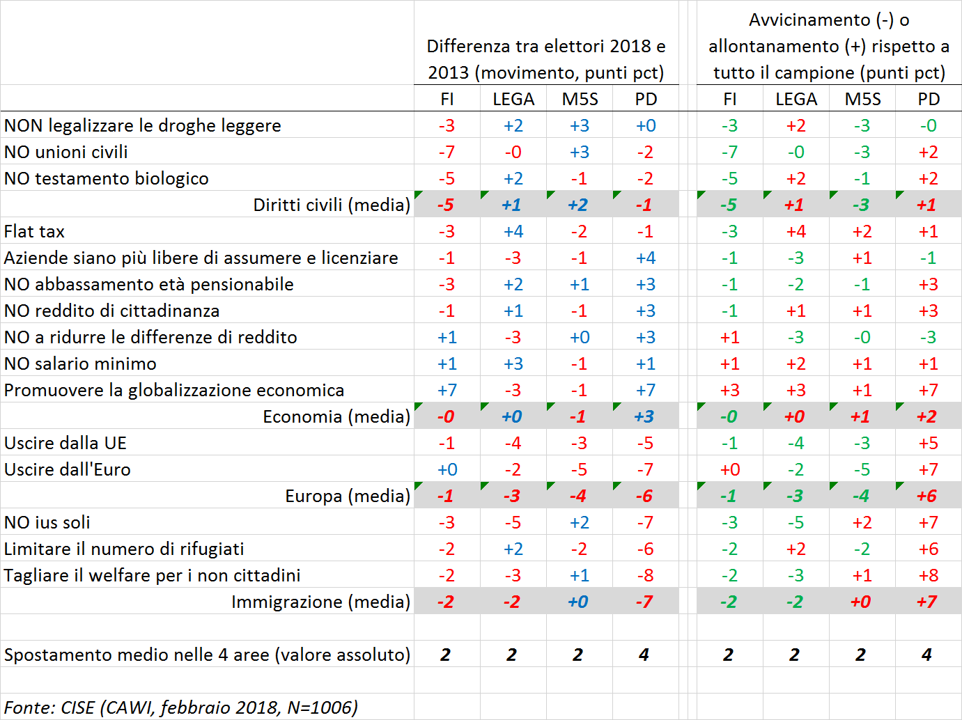

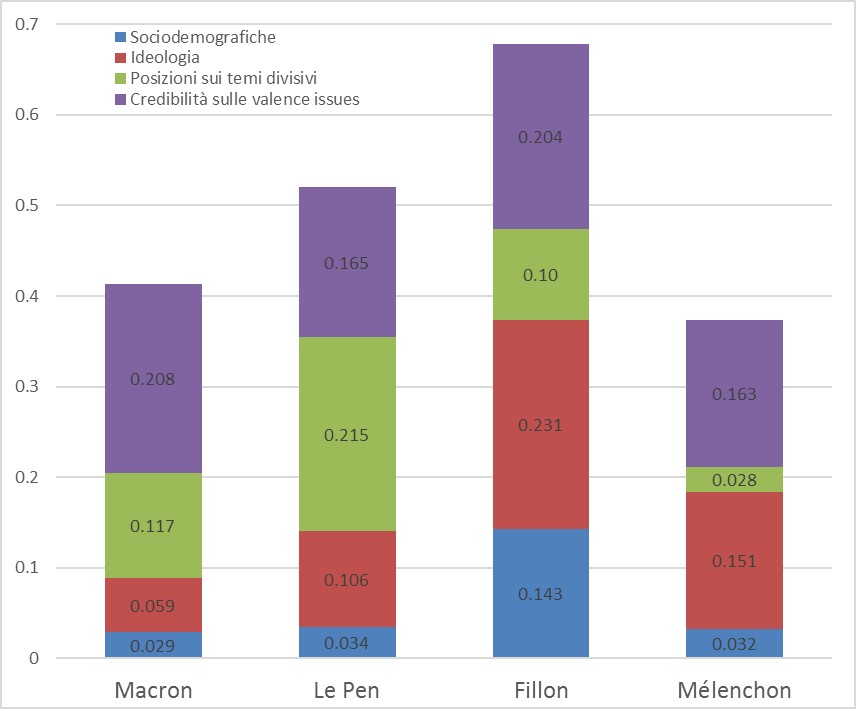

Veniamo quindi al dettaglio dell’analisi. Per accertare l’importanza di diversi temi nel determinare il risultato elettorale abbiamo utilizzato i dati di uno specifico sondaggio pre-elettorale CISE – parte di una ricerca internazionale che abbiamo condotto su sei paesi (De Sio 2018) – che aveva la peculiarità di rilevare le opinioni degli intervistati su un gran numero di temi di confronto politico (circa 30); e che ovviamente includeva anche una domanda sul partito votato nelle precedenti elezioni del 2013. Di conseguenza questi dati permettono di dare una risposta a una domanda cruciale: a livello di singoli elettori, quali sono i temi che hanno portato una buona parte di loro alla scelta di cambiare partito tra 2013 e 2018, determinando così l’esito fragoroso di queste elezioni?

Per cercare di esplorare la questione nel dettaglio, abbiamo deciso di rispondere a questa domanda in modo separato e specifico per ciascun partito: ovvero analizzando rispettivamente la scelta di passare al M5S o passare alla Lega (rispetto al rimanere fedeli al partito votato nel 2013), e poi la scelta di lasciare il PD o lasciare Forza Italia (sempre rispetto al rimanere fedeli al partito nel 2013). L’idea di fondo è che il risultato (positivo o negativo) di ciascun partito potrebbe essere dovuto a temi diversi rispetto agli altri partiti.

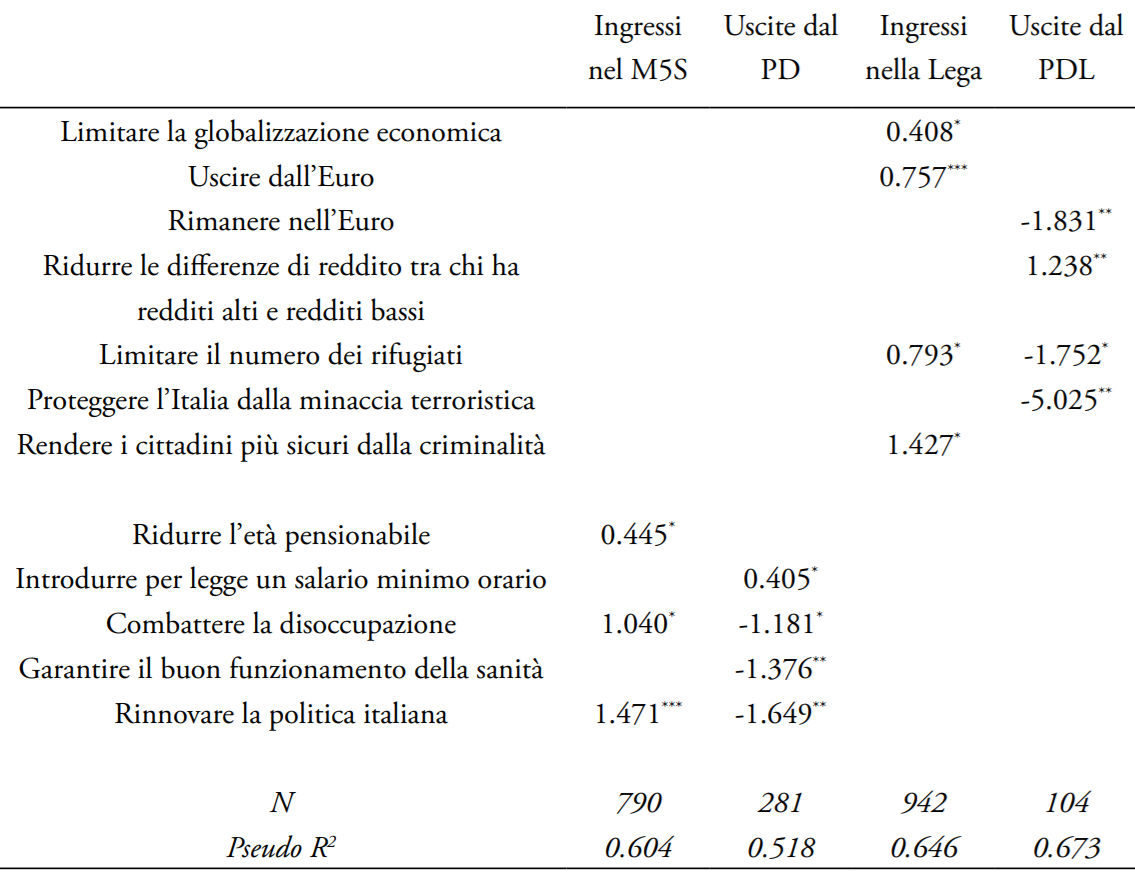

In termini tecnici, abbiamo stimato quattro modelli di regressione logistica binomiale. Le quattro variabili dipendenti, rispettivamente, sono: il passaggio al M5S; il passaggio alla Lega; l’uscita dal PD; l’uscita da FI. Le variabili indipendenti sono invece le posizioni dell’intervistato sui vari temi, la credibilità che assegnava a ciascun partito per realizzare un certo obiettivo sul tema; il tutto tenendo sotto controllo il possibile effetto delle caratteristiche socio-demografiche dell’intervistato. I principali risultati sono riportati nella Tabella 1, che mostra gli effetti significativi dei diversi temi politici nei 4 modelli.

La nostra analisi permette innanzitutto di confermare un dato che è già emerso da varie analisi dei flussi elettorali: il fatto che l’espansione della Lega sia avvenuta largamente a danno di Forza Italia, mentre quella del M5S abbia danneggiato soprattutto il PD. Questo schema – che per certi versi suggerisce il permanere di alcune linee di campo ideologiche nello spazio politico italiano, emerge anche negli specifici temi: in più di un caso, il tema che ha prodotto il successo di un partito ha anche prodotto la crisi di un altro, e quindi appare fortemente indiziato di essere all’origine del cambiamento del 2018.

Questo aspetto si vede anzitutto confrontando M5S e PD. I temi maggiormente associati al passaggio al partito di Di Maio sono temi imperativi, ovvero obiettivi su cui c’è un largo consenso tra cittadini, e in cui la competizione si sposta su chi sia più credibile per realizzarli (Stokes 1963, De Sio 2011). Il primo di questi è il rinnovamento della politica italiana. È il tema con l’effetto statisticamente più significativo (p value inferiore allo 0,001%): al netto di molti altri fattori, ritenere credibile il M5S per rinnovare la politica italiana ha portato elettori che avevano votato altri partiti nel 2013 a scegliere di votarlo nel 2018. Effetto simile si registra per un altro tema imperativo: combattere la disoccupazione. Anche qui, al netto di altri fattori, il ritenere il M5S credibile su questo obiettivo è associato a una probabilità significativamente più alta di passare a questo partito. Ma il punto chiave emerge nel confronto col PD. I risultati mostrano chiaramente che questi punti forti del M5S sono stati proprio i punti deboli del PD: i coefficienti negativi registrati per il PD su questi temi indicano che il ritenere non credibile questo partito sul rinnovamento della politica e sulla lotta alla disoccupazione è chiaramente associato alla scelta di lasciarlo. Sembrano questi due temi quindi il terreno di scontro diretto su cui il M5S ha sottratto voti al PD.

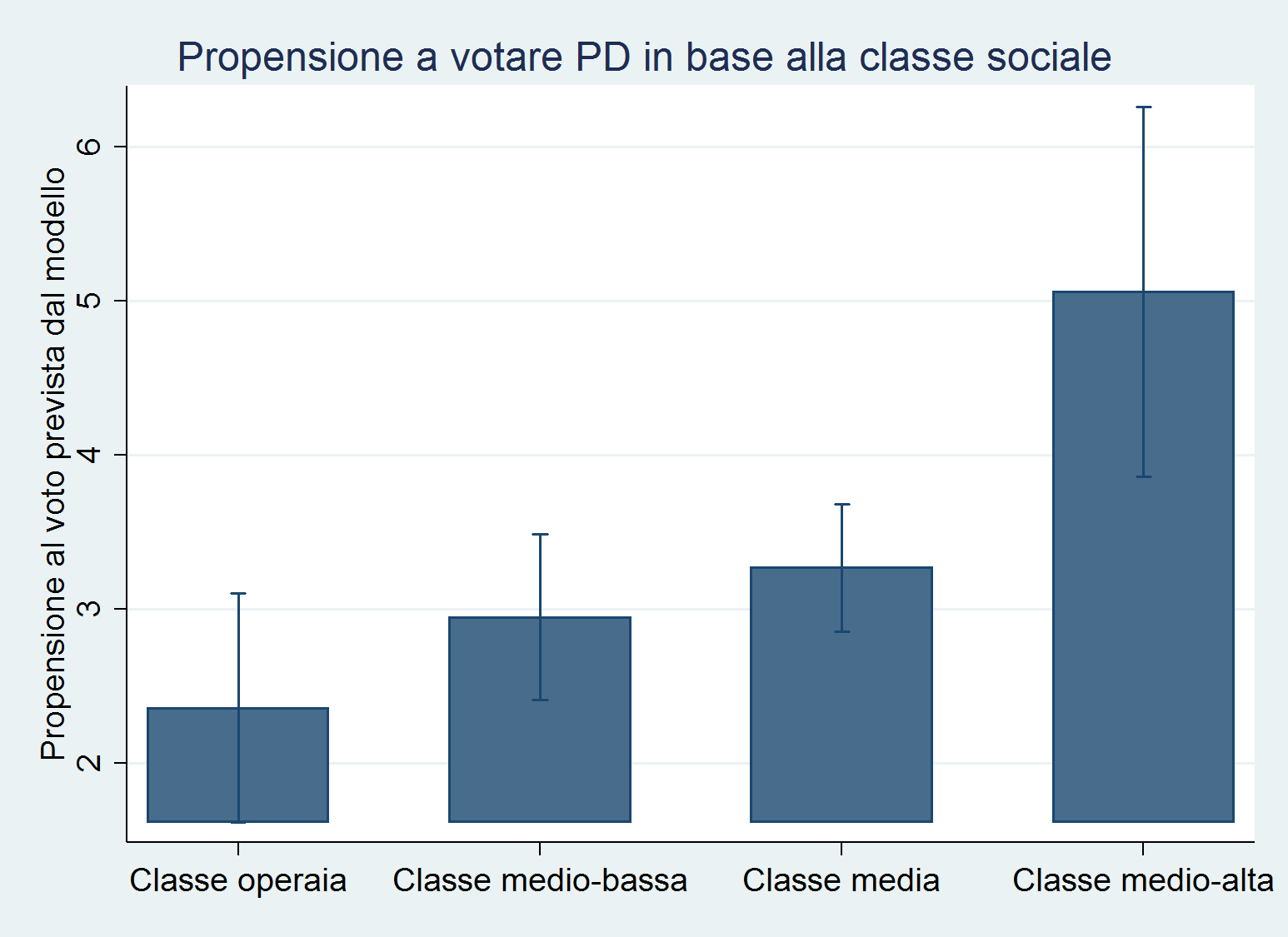

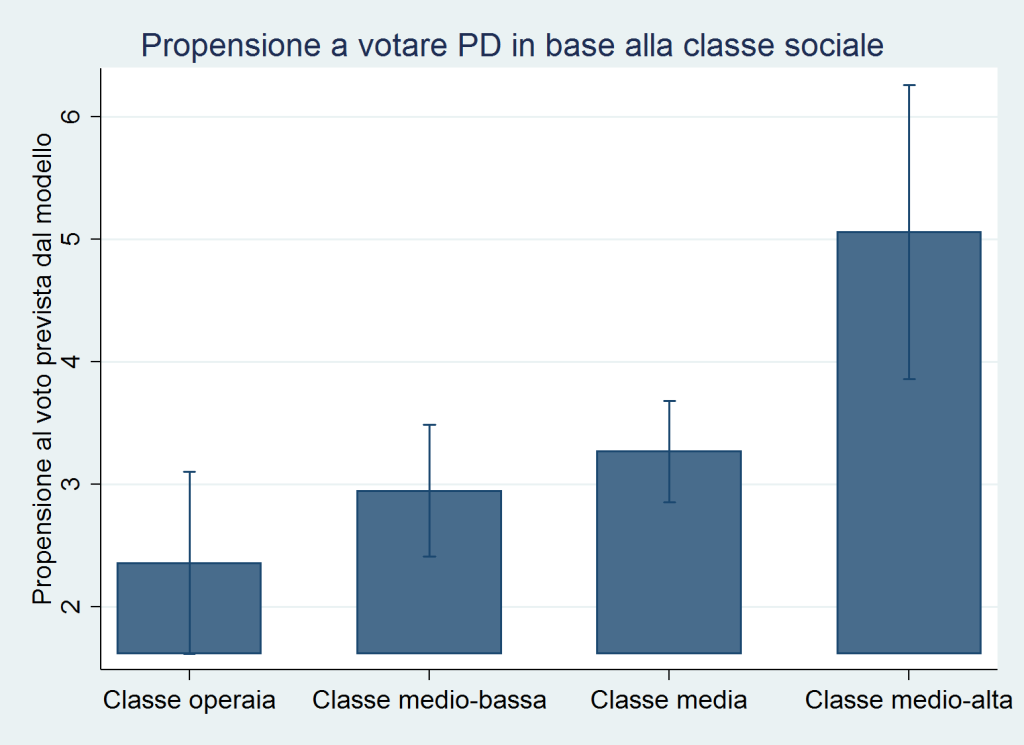

Troviamo poi altri fattori specifici, diversi per questi due partiti. In particolare per il M5S un altro tema economico (questa volta non imperativo, ma posizionale, quindi divisivo): la riduzione dell’età pensionabile, con la riforma della Legge Fornero. Una posizione, quella del M5S, che sembra aver avuto un’importanza significativa nell’attrarre voti: e che per certi versi rende comprensibile l’attenzione del M5S al governo verso questo tema (così come per le misure legate all’impiego, come il reddito di cittadinanza). Per il PD invece emergono altri due temi di importanza significativa: la credibilità sul buon funzionamento della sanità (che dalle analisi emerge come un punto debole che ha fatto perdere elettori) e infine la proposta di un salario minimo orario, che invece sembra aver avuto un effetto significativo nel trattenere elettori potenzialmente in fuga.

Guardando ora a quanto avvenuto nel centrodestra, con il successo della Lega di Salvini, e il crollo di FI, possiamo innanzitutto notare come, a differenza di quanto osservato per PD e M5S, gli effetti significativi sono in questo caso per lo più per temi posizionali, ovvero temi su cui partiti e cittadini hanno posizioni ben distinte e quindi conflittuali. Il tema più importante di tutti è stato l’Euro. Su questo tema si segnala infatti sia il più significativo effetto positivo per la Lega, sia un notevole effetto negativo per FI. In pratica, desiderare l’uscita dall’euro rende più probabile il passaggio alla Lega nel 2018, mentre – per gli elettori 2013 del PDL – voler rimanere nell’euro rende statisticamente più probabile essere rimasti fedeli a FI nel 2018. Molto importante, poi, appare anche la limitazione del numero dei rifugiati, tema stavolta caro a entrambi i partiti di centrodestra. Infatti, chi desidera ridurne il numero è più probabile che entri nell’elettorato della Lega, ma anche che rimanga un elettore di Berlusconi. Un tema, quindi, che potrebbe spiegare non tanto la mobilità interna al centrodestra, ma la capacità della Lega di attrarre elettori dall’esterno.

Ma il legame molto forte tra gli elettorati dei due partiti di centrodestra emerge anche da altri temi, che per certi versi sembrano delineare in modo preciso una sorta di passaggio di testimone dalla leadership di Berlusconi a quella di Salvini. Infatti, emerge una simmetria (anche se non perfettamente sugli stessi temi) tra i punti cruciali per l’arretramento elettorale del partito del Cavaliere e altri chiave per il successo della Lega. Da un lato, sul tema generale della sicurezza: per Berlusconi si tratta della (scarsa o perduta) credibilità sulla protezione dal terrorismo, per Salvini si tratta della credibilità (rivendicata e acquisita) sulla sicurezza rispetto alla criminalità. Dall’altro lato, sul desiderio di protezione economica manifestato da una gran parte degli elettori italiani a prescindere dalle preferenze partitiche. Per FI è stato infatti un punto debole il tema dell’uguaglianza economica (chi vuole ridurre le diseguaglianze è più facile che abbia abbandonato il PDL), mentre un punto forte per la Lega è stata la protezione verso le fasce più deboli, in termini di limitazione della globalizzazione economica. In questa simmetria di effetti appare a nostro parere una struttura abbastanza chiara, relativa a come le inquietudini dei cittadini italiani sono state sfruttate in maniera efficace dai due vincitori di queste elezioni, risultando in una struttura di cambiamenti di voto che appare complessivamente leggibile. E peraltro in sintonia con le priorità tematiche del governo in questi primi mesi di attività.

Tab. 1 – Effetti significativi dei diversi temi per i successi e gli insuccessi dei principali partiti il 4 marzo Riassumendo, le analisi che abbiamo qui sinteticamente mostrato indicano il ruolo significativo delle issues nel determinare le fortune elettorali dei diversi partiti lo scorso 4 marzo. Inoltre, l’analisi dei temi decisivi per i successi degli uni e gli insuccessi degli altri evidenzia come i risultati di Lega e FI da una parte, e M5S e PD, dall’altra, siano inestricabilmente legati gli uni agli altri. Così la Lega è cresciuta sfruttando, oltre alla questione dell’immigrazione, la crisi della leadership di Berlusconi, non più considerato in grado di conseguire obiettivi condivisi, ma anche l’insoddisfazione degli elettori del Cavaliere per la linea europeista e di laissez-faire in economia tradizionalmente abbracciata da FI. Molto rilevante anche l’effetto positivo esercitato dal contrasto alla globalizzazione sul successo del Carroccio. Dall’altro lato il M5S sembra avere capitalizzato sul crollo della leadership del rottamatore Renzi. Infatti il PD perde a causa della sua scarsa credibilità su obiettivi condivisi, quali rinnovamento della politica e lotta alla disoccupazione: gli stessi temi su cui poggia l’avanzata del M5S. In conclusione, aspetti tematici chiari, che ci fanno dire che il risultato del 4 marzo – se letto in maniera strutturata – rivela domande e sfide di grande chiarezza, che per certi versi configurano un mandato chiarissimo al nuovo governo. Mandato che, per adesso, il governo sembra aver voluto raccogliere, visto che la maggior parte dei temi cruciali che abbiamo visto sono oggi nell’agenda dell’esecutivo. Tutt’altra questione sarà ovviamente se le soluzioni proposte saranno effettivamente adottate, e – questione ancora più cruciale – se saranno efficaci. Non è difficile immaginare che, come messo in evidenza dalle nostre analisi per il risultato del 2018, l’efficacia di queste soluzioni potrebbe avere un’importanza cruciale per i futuri equilibri elettorali del nostro Paese. Staremo a vedere.

Riassumendo, le analisi che abbiamo qui sinteticamente mostrato indicano il ruolo significativo delle issues nel determinare le fortune elettorali dei diversi partiti lo scorso 4 marzo. Inoltre, l’analisi dei temi decisivi per i successi degli uni e gli insuccessi degli altri evidenzia come i risultati di Lega e FI da una parte, e M5S e PD, dall’altra, siano inestricabilmente legati gli uni agli altri. Così la Lega è cresciuta sfruttando, oltre alla questione dell’immigrazione, la crisi della leadership di Berlusconi, non più considerato in grado di conseguire obiettivi condivisi, ma anche l’insoddisfazione degli elettori del Cavaliere per la linea europeista e di laissez-faire in economia tradizionalmente abbracciata da FI. Molto rilevante anche l’effetto positivo esercitato dal contrasto alla globalizzazione sul successo del Carroccio. Dall’altro lato il M5S sembra avere capitalizzato sul crollo della leadership del rottamatore Renzi. Infatti il PD perde a causa della sua scarsa credibilità su obiettivi condivisi, quali rinnovamento della politica e lotta alla disoccupazione: gli stessi temi su cui poggia l’avanzata del M5S. In conclusione, aspetti tematici chiari, che ci fanno dire che il risultato del 4 marzo – se letto in maniera strutturata – rivela domande e sfide di grande chiarezza, che per certi versi configurano un mandato chiarissimo al nuovo governo. Mandato che, per adesso, il governo sembra aver voluto raccogliere, visto che la maggior parte dei temi cruciali che abbiamo visto sono oggi nell’agenda dell’esecutivo. Tutt’altra questione sarà ovviamente se le soluzioni proposte saranno effettivamente adottate, e – questione ancora più cruciale – se saranno efficaci. Non è difficile immaginare che, come messo in evidenza dalle nostre analisi per il risultato del 2018, l’efficacia di queste soluzioni potrebbe avere un’importanza cruciale per i futuri equilibri elettorali del nostro Paese. Staremo a vedere.

Riferimenti bibliografici

Cataldi, M. (2018), ‘Crescita e nazionalizzazione della Lega di Salvini’, in Emanuele, V. e Paparo, A. (a cura di), Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Dossier CISE(11), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 139-142.

De Sio, L. (2011), Competizione e spazio politico. Le elezioni si vincono davvero al centro?, Bologna, Il Mulino.

De Sio, L. (2018), ‘Lavoro, lotta all’evasione e limiti all’accoglienza: le priorità degli italiani e i partiti’, in Emanuele, V. e Paparo, A. (a cura di), Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Dossier CISE(11), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 17-20.

Emanuele, V. (2018a), ‘L’avanzata del M5S: un unicum tra i nuovi partiti nella storia europea’, in Emanuele, V. e Paparo, A. (a cura di), Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Dossier CISE(11), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 127-128.

Emanuele, V. (2018b), ‘L’apocalisse del voto ‘moderato’: in 10 anni persi 18 milioni di voti’, in Emanuele, V. e Paparo, A. (a cura di), Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Dossier CISE(11), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 123-125.

Emanuele, V. e De Sio, L. (2018), ‘Il sondaggio CISE: priorità dei cittadini e strategie dei partiti verso il voto’, in Emanuele, V. e Paparo, A. (a cura di), Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Dossier CISE(11), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 21-30.

Emanuele, V. e Maggini, N. (2018), ‘Disoccupazione e immigrazione dietro i vincitori del 4 marzo’, in Emanuele, V. e Paparo, A. (a cura di), Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Dossier CISE(11), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali, pp. 119-122.

Emanuele, V. e Paparo, A. (a cura di) (2018), Gli sfidanti al governo. Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Dossier CISE(11), Roma, LUISS University Press e Centro Italiano Studi Elettorali.

Stokes, D.E. (1963), ‘Spatial Models of Party Competition’, American Political Science Review 57(2), pp. 368–377.