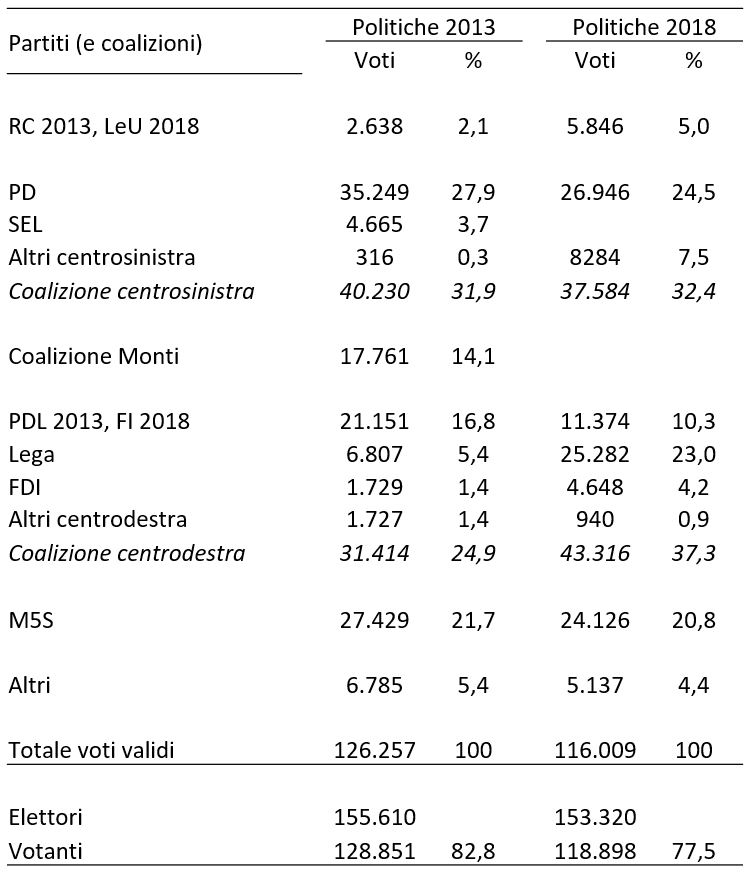

Nell’aggregato formato da tutti i comuni superiori al voto, il Pd è primo partito (con il 14,4% dei voti), ma è in calo nella Zona Rossa. Segue il M5s, che raccoglie però appena il 9,3%. La Lega avanza e insidia Forza Italia (ferma al 7%), ma fallisce ancora una volta la penetrazione al Sud. Buoni risultati per le liste di sinistra alternative al Pd, mentre Ap e Fdi registrano risultati magri. Oltre un sesto dei voti sono andati a liste non partitiche a sostegno di candidati senza alcun partito rilevante nella propria coalizione.

Il primo turno delle elezioni comunali è ormai in archivio. Come abbiamo avuto modo di sottolineare, occorrerà aspettare ancora una decina di giorni per trarre le conclusioni definitive e capire chi ha vinto e chi ha perso. Infatti, la stragrande maggioranza delle amministrazioni comunali sarà assegnata al ballottaggio il 25 giugno. Solo allora potremo capire se a cantare vittoria potrà essere il centrosinistra o il centrodestra, al netto del chiaro insuccesso del M5s.

Tuttavia, i dati del primo turno contengono alcune preziose informazioni circa lo stato di salute dei partiti politici che non saranno aggiornate ai ballottaggi: infatti solo al primo turno si vota anche al proporzionale per indicare i consiglieri comunali. E’ proprio a questi interessanti dati che guardiamo in questo articolo, cercando di comprendere come siano andati i diversi partiti, concentrandoci in particolare su quelli principali. (ncal.com)

Come avevamo avuto modo di sottolineare prima delle elezioni, infatti, l’aggregato dei 149 comuni superiori al voto (che superiori lo erano già in occasione delle precedenti elezioni comunali) rappresenta un campione in cui i principali partiti hanno fatto registrare risultati incredibilmente simili a quelli ottenuti a livello nazionali sia alle politiche 2013 che alle europee 2014. Unica eccezione la Lega, il cui risultati nei 149 comuni considerati è stato in entrambe le occasioni circa 80% di quello nazionale – e anche, seppur con minore scarto, il M5s (che invece raccoglie nel 149 un po’ di più che non nell’Italia intera). Per queste ragioni è possibile utilizzare i risultati delle comunali come test dello stato di salute elettorale dei partiti.

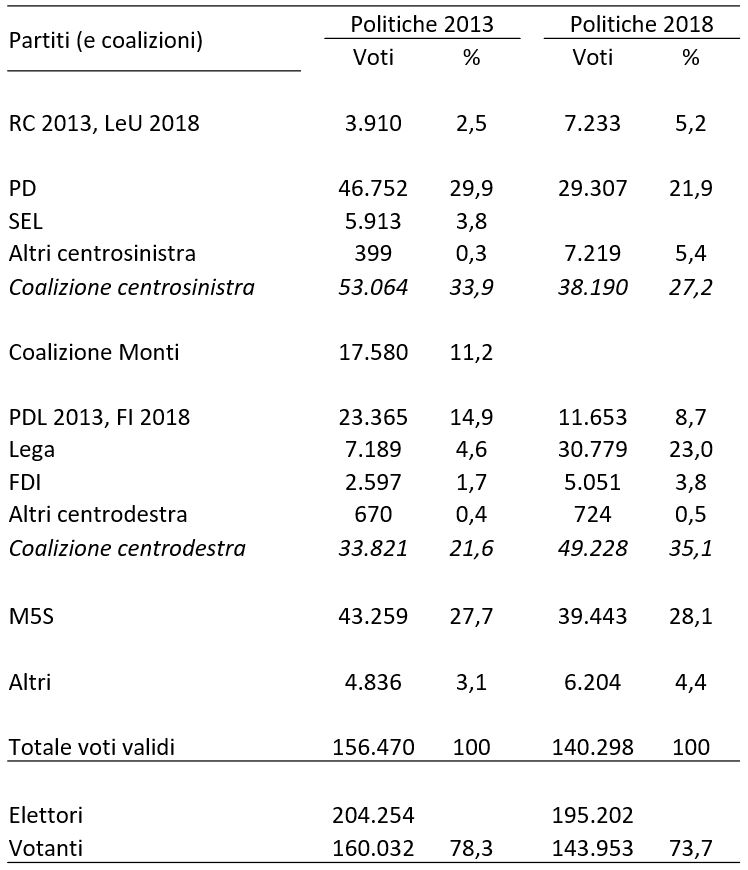

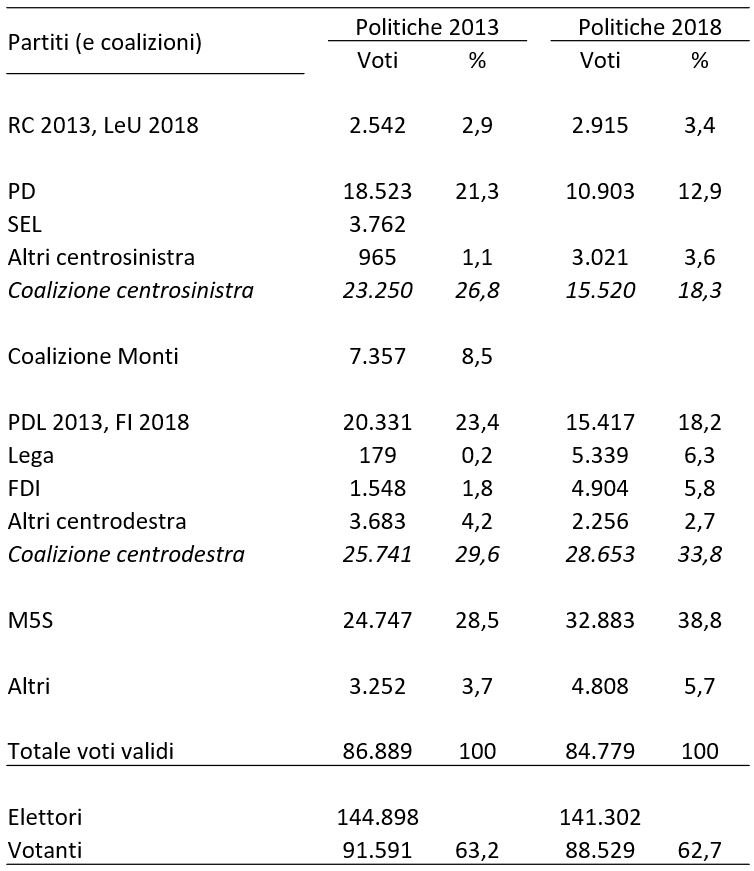

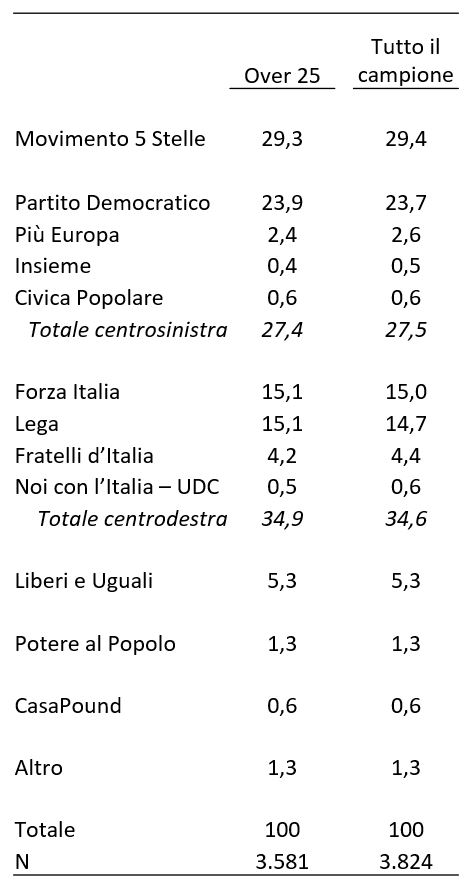

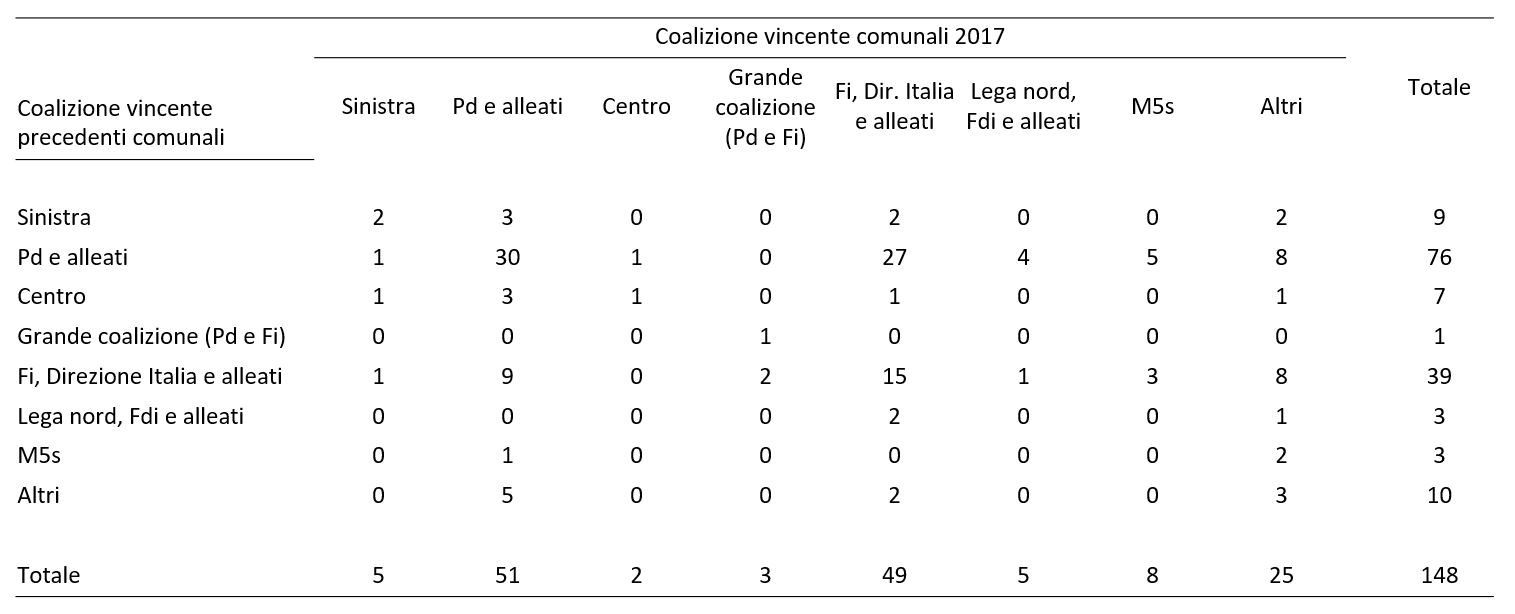

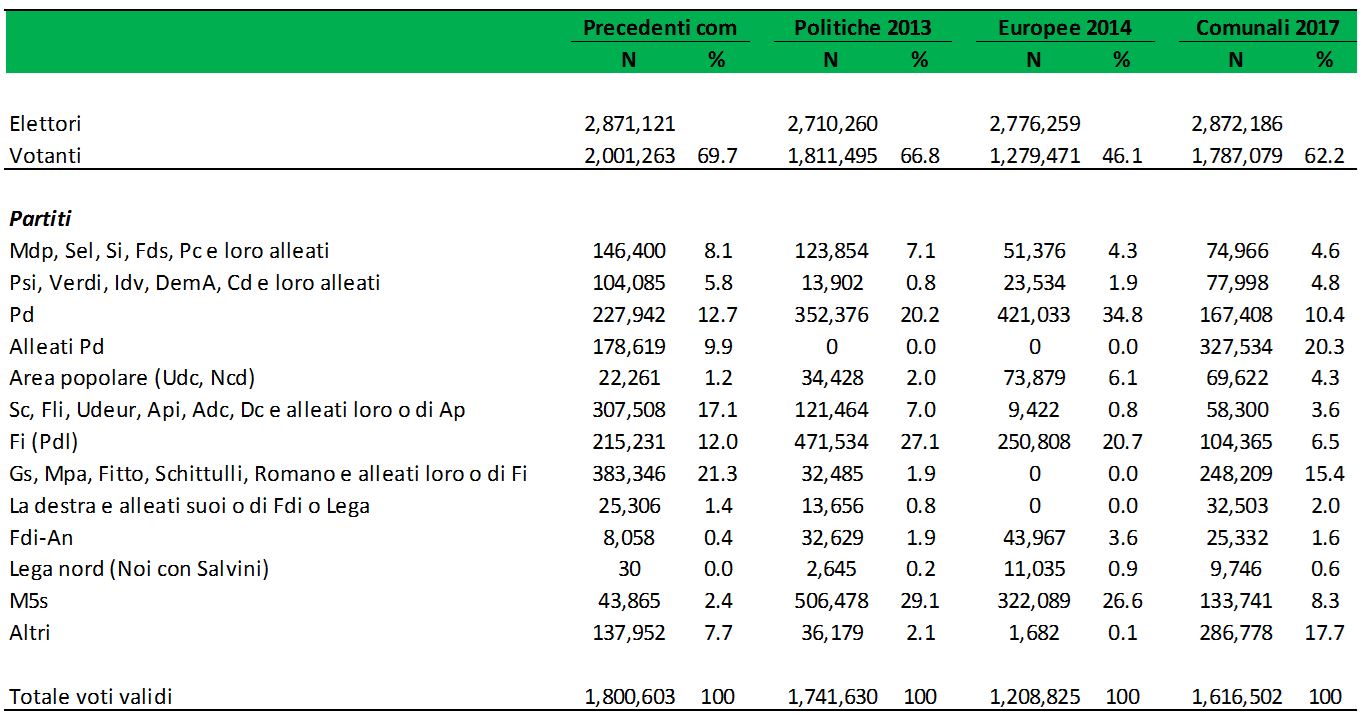

Iniziamo quindi dalla Tabella 1, che mostra i risultati di queste comunali 2017 aggregati nell’insieme di tutti i 149 comuni su tutto il territorio nazionale, a confronto con quelli registrati nelle europee 2014, politiche 2013 e precedenti comunali. Cominciamo a guardare i risultati del M5s, il partito per cui il risultato ottenuto dalle liste con il relativo simbolo è una perfetta rappresentazione del suo risultato. Infatti, a differenza degli altri principali partiti, corre sempre con il proprio simbolo e senza fare alleanze[2]. Inoltre, come abbiamo documentato, liste del Movimento erano presenti in oltre l’80% dei comuni, un dato in linea con quello degli altri grandi partiti, a dimostrazione del fatto che il partito di Grillo ha sviluppato un radicamento territoriale paragonabile a quello dei suoi competitors. La somma dei voti raccolti da queste liste vale il 9,3% dei voti validamente espressi al proporzionale nell’aggregato dei 149 comuni considerati. Ciò significa un aumento del 50% rispetto all’analogo risultato conseguito in occasione delle precedenti elezioni comunali, quando però solo liste del M5s erano state presenti solo in 83 comuni, ovvero il 56% dei casi. L’aumento percentuale registrato appare quindi più dovuto alla più capillare presenza del Movimento nelle elezioni comunali che non ad una effettiva crescita dei consensi. Il confronto con i risultati raccolti dal partito di Grillo in questi comuni alle politiche ed alle europee rivela un drastico calo: infatti, aveva ricevuto il 27,3% dei voti nel 2013 e il 22,8% l’anno successivo. Ovvero il M5s di oggi vale il 40% delle europee e appena più di un terzo delle politiche. Se poi consideriamo che sia alle europee che alle politiche il M5s era stato leggermente sovrarappresentato in questi comuni rispetto all’Italia intera, le indicazioni che si possono trarre dai risultati delle comunali circa un possibile risultato “nazionale” del Movimento lo collocano appena al 9%. Certo, anche i due ex pivot del bipolarismo italiano (Pd e Fi), fanno anch’essi segnare una netta contrazione, ma, come vedremo, questa è mitigata dai voti raccolti dalle liste civiche alleate.

In particolare, le liste con il marchio Pd hanno raccolto il 14,4% dei voti complessivi, risultato che vale al partito di Renzi la palma di primo partito, ma che significa pur sempre un calo del 15% rispetto alle precedenti comunali (-2,6 punti percentuali). Ancor più impietoso il confronto con le elezioni nazionali. Il calo è di 10 punti dal 2013 (-40%) e addirittura supera i 25 punti rispetto all’ottimo risultato delle europee. Ovvero il Pd di oggi vale appena il 35% di quello del 2014. Però, come accennato, per avere un dato più realistico dello stato di forma del Pd occorre guardare anche al risultato delle liste alleate del Pd. Sono queste le liste civiche che fanno parte della coalizione che sostiene il candidato sostenuto anche dal Pd. Liste civiche, non quelle dei partiti nazionali che, ove presenti e coalizzati con il Pd, sono sommate nelle proprie righe (Mdp, Sel, etc., o Psi, Verdi, etc., o Area Popolare e così via). Sono quindi voti che seppur non espressi per le liste del Pd, possono comunque ragionevolmente essere sommati a quelle ufficiali di partito per avere una stima più utile del risultato “nazionale” del partito di Renzi. Così facendo il “blocco Pd” supera il 30% (30,5 per l’esattezza), ovvero fa segnare una crescita di oltre il 10% rispetto al comparabile dato delle precedenti comunali (27,1%).

Le liste targate Forza Italia[3] si sono fermate al 7% del totale dei voti proporzionali nell’aggregato del 149 comuni analizzati, una percentuale pressoché identica a quella fatta segnare alle comunali l’anno scorso (7,2). Alle precedenti comunali nei 149, quando però esisteva ancora il Pdl, le liste del partito di Berlusconi avevano raccolto il 12%. Il calo è comunque netto: pari al 40%. Il Pdl del 2013 valeva oltre 3 volte la Fi di oggi. L’unico dato fatto registrare dall’attuale Forza Italia a nostra disposizione è quello delle europee: il 16,6%. Ovvero fa segnare alle comunali un calo che sfiora il 60%. Anche guardando alle liste minori alleate, il quadro non cambia: Forza Italia è in calo. Il “blocco Fi” vale oggi 6 punti in meno delle precedenti comunali: il 20,4%, contro il 26,4%, un calo pari quasi al 25%. Inoltre, se cinque anni or sono era ragionevole ipotizzare che le liste minori a sostegno di candidati con il Pdl in coalizione avessero raccolto voti per la gran parte attribuibili all’area berlusconiana, oggi che i rapporti di forza con la Lega sono ben diversi, tale ipotesi sembra chiaramente sovrastimare il risultato di Fi.

L’unico partito le cui liste fanno segnare un risultato in crescita è la Lega Nord. Certo, non si tratta di un dato percentuale roboante: il 5,5% di tutti i voti proporzionali espressi nell’aggregato di riferimento. Però, questo significa avere raddoppiato i voti raccolti alle precedenti comunali, un aumento del 70% rispetto alle politiche e del 10% rispetto alle europee – l’unico dato a nostra disposizione relativo alla Lega guidata da Salvini. Aumenti fatti segnare nonostante la presenza alle comunali di numerose liste civiche, cosa che chiaramente comporta in una contrazione dei voti raccolti dalle liste ufficiali di partito. Se poi consideriamo la sottorappresentazione fatta osservare dalla Lega nell’aggregato del 149 comuni sia alle politiche che alle europee, e quindi applichiamo un tasso di correzione (del 25%) per avere stima più accurata del dato “nazionale” della Lega sulla base dei risultati delle comunali, la Lega arriverebbe a sfiorare il 7%, appena al di sotto del risultato di Fi, che quindi sembra essere ancora il primo partito del centrodestra.

Le liste di sinistra alternative al Pd (prescindendo dalle coalizioni di cui facessero parte) hanno raccolto totali di voti a prima vista lusinghieri ma che in realtà non devono lasciare troppo sereni i relativi leader. Le liste in qualche modo riconducibili all’ex Pci (insieme alle civiche che sostenevano gli stessi candidati), hanno raccolto il 5,4% dei voti proporzionali. In ottica nazionale, ciò basterebbe a superare la più alta delle realistiche soglie di sbarramento che la prossima legge elettorale potrebbe contenere – se fossero capaci di correre sotto un unico simbolo e non smarrire alcuno dei voti di ciascuno. Tuttavia, alle precedenti comunali le stesse liste avevano raccolto il 7,6%, e Mdp e Si neanche esistevano. Si ha quindi un calo che sfiora il 30%. Quando poi arrivarono le elezioni nazionali, sia politiche che europee, le stesse liste raccolsero molto meno. Se una analoga contrazione dovesse ripersi alle prossime politiche, ecco che il dato nazionale di queste liste sarebbe appena al di sopra del 4%. Lo stesso vale per le liste di sinistra alternative al Pd ma non riconducibili all’ex Pci. Hanno oggi raccolto il 2,9%, ma valevano oltre il 5% alle precedenti comunali.

Fratelli D’Italia si è fermato al 2,4%. La comparazione con le precedenti comunali è impossibile dal momento che nella primavera del 2012, quando si sono svolte le precedenti elezioni comunali in oltre l’80% dei comuni analizzati, il partito guidato da Giorgia Meloni non esisteva ancora. Il dato delle comunali 2017 significa un aumento di un terzo dalle politiche 2013, ma un calo del 30% rispetto alle europee dell’anno successivo. Anche includendo un tasso di correzione per via della sottorappresentazione di Fdi nel 2013 e 2014 nell’insieme comuni analizzati, la stima “nazionale” del partito sulla base dei risultati delle comunali si ferma al di sotto del 3%.

Area popolare, e in generale il centro, fanno segnare risultati piuttosto magri. La somma delle liste di Udc, Ncd, Area Popolare o comunque riconducibili a questi partiti, si ferma al 2,5%, ovvero in calo del 44% rispetto al risultato delle europee. Anche il centro nel suo insieme è in calo. Sommando al risultato di Ap le liste minori e civiche alleate, tutto il centro vale il 4,4%. Alle precedenti comunali e alle politiche 2013 (l’epoca d’oro del terzo polo), il centro nel suo insieme valeva oltre il 10%. Ma anche alle europee pesava il 5,3%. Ovvero fa segnare un calo dei due terzi dalle precedenti comunali e di un sesto dalle europee.

Ultimo dato da sottolineare, quello delle liste civiche, ovvero quelle liste che sostenevano candidati non aventi in coalizione nessuno dei partiti nazionali considerati nelle righe superiori della tabella. Queste hanno più che raddoppiato i propri voti rispetto alle precedenti comunali, passando dall’8,4% a quasi il 18% di quest’anno. Ovvero queste hanno ricevuto il voto di oltre un elettore su sei fra quelli che sono andati a votare ed hanno espresso un voto valido al proporzionale.

Tab. 1 – Risultati aggregati nei 149 comuni superiori al voto, confronto con le recenti elezioni[1] (clicca per ingrandire)

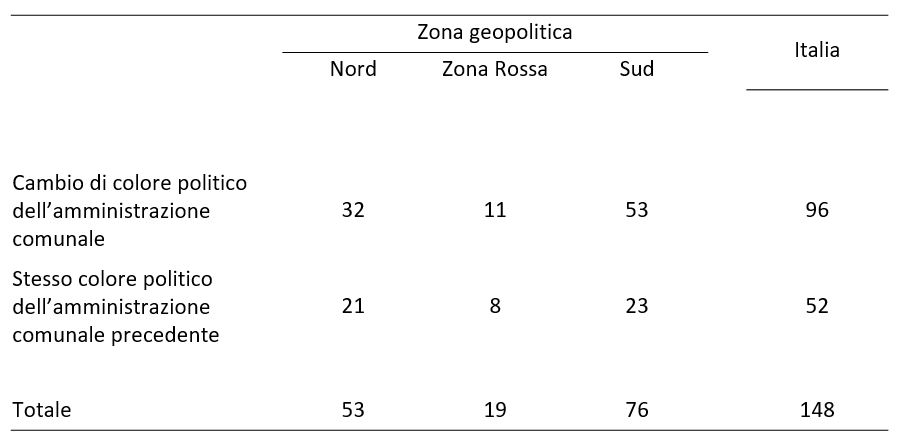

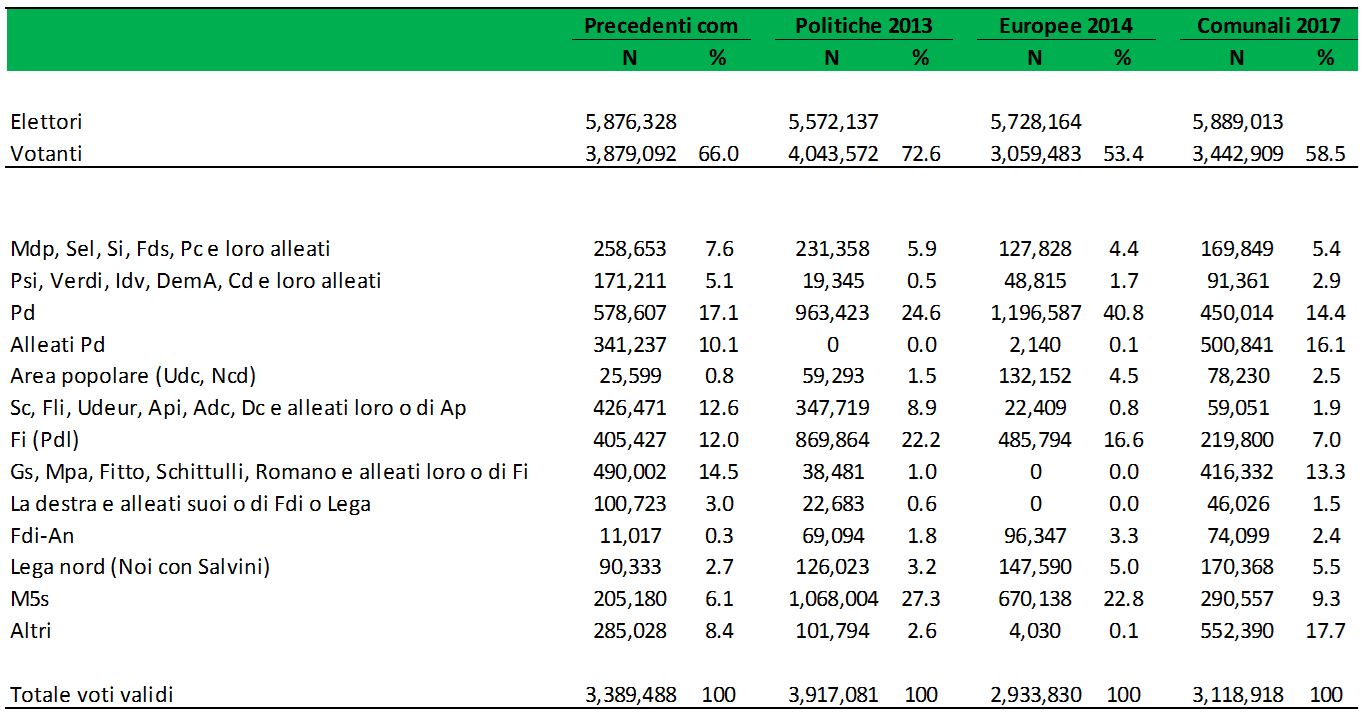

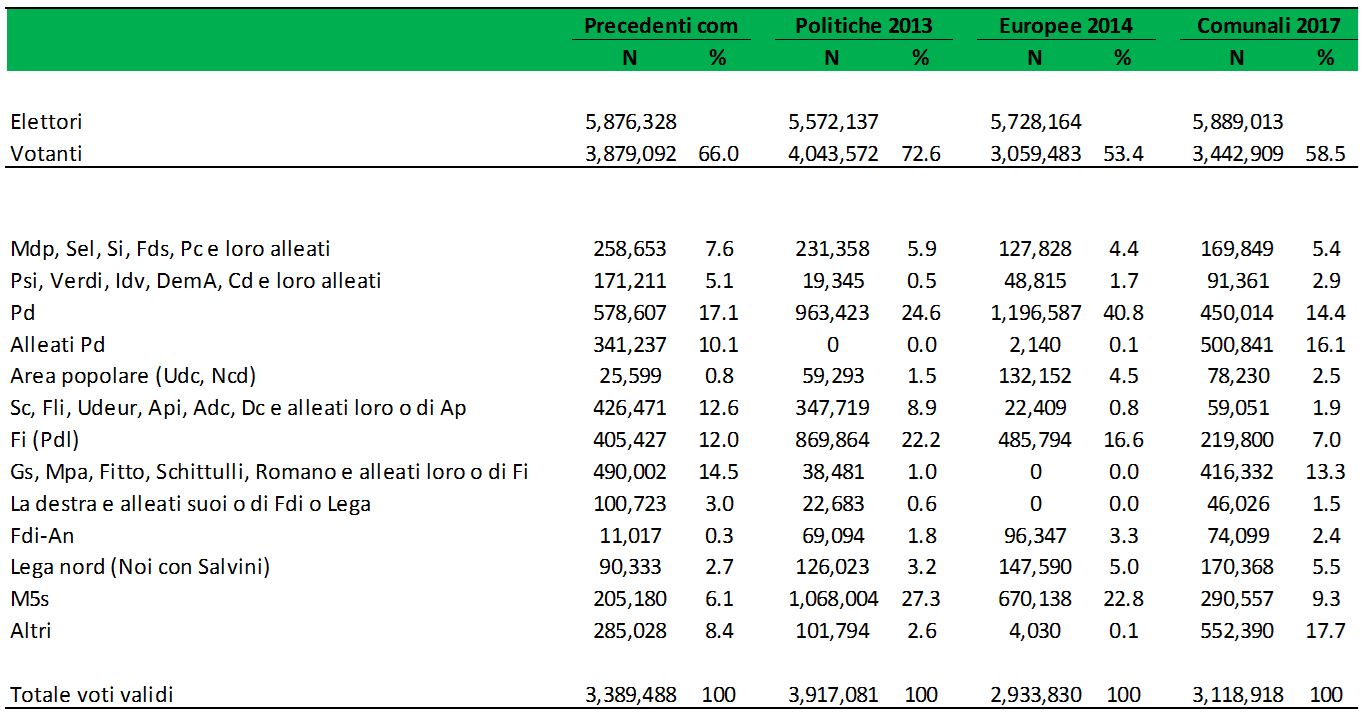

Veniamo ora all’analisi disaggregata per zona geografica, iniziando con il Nord. Qui il Pd è primo con il 18,1%, in leggero calo dalle precedenti comunali (20,5), ma sostanzialmente compensato dall’aumento delle civiche alleate (all’11,3 contro il 10,4%). La Lega sfiora il 12% (11,8) ed è il secondo partito. Il partito di Salvini fa segnare una netta crescita sia rispetto a precedenti comunali e politiche (+70%), ma anche rispetto alle europee (+30%). Segue il M5s, in terza posizione con il 10,8% dei voti proporzionali raccolti dalle proprie liste, in leggera crescita rispetto alle comunali precedenti (+12%), ma dimezzato rispetto alle politiche ed alle europee. Forza Italia si ferma all’8,3%, rispetto al 12% delle precedenti amministrativi: il calo è del 30%, inferiore quindi a quello medio nazionale.

Tab. 2 – Risultati aggregati nei 53 comuni superiori al voto al Nord, confronto con le recenti elezioni (clicca per ingrandire)

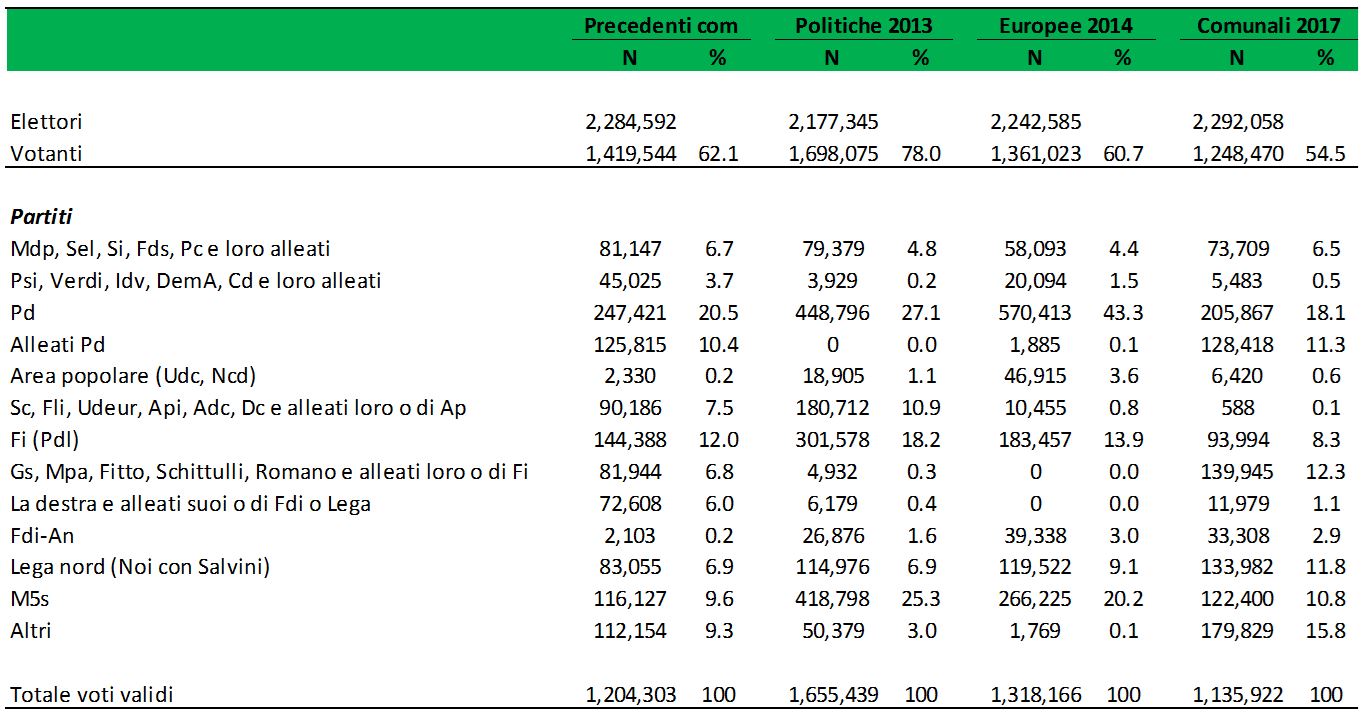

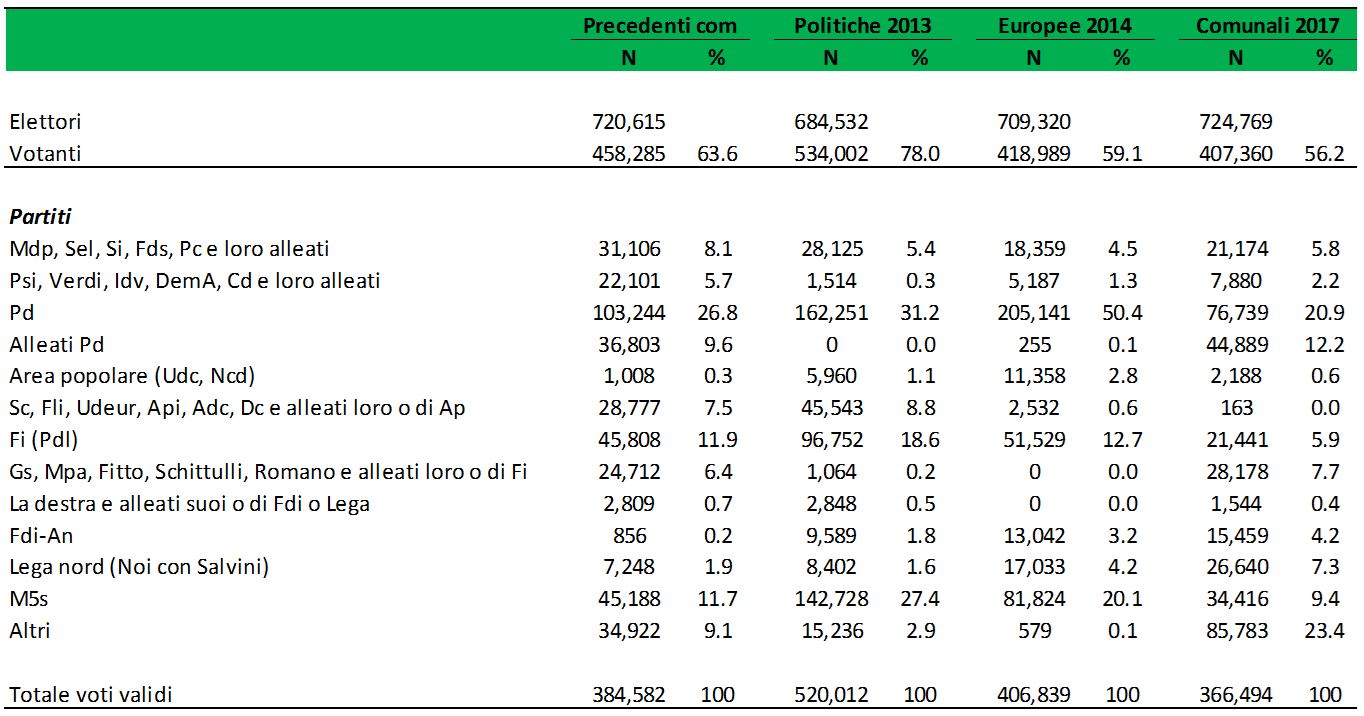

Anche nelle 4 regioni della cintura rossa il Pd è primo partito, ma qui il calo rispetto alle precedenti comunali è più marcato: -6 punti percentuali (dal 26,8% al 20,9), oltre il 22% in meno. Inoltre nella Zona Rossa la contrazione è compensata dall’aumento dei voti alle liste minore alleate in maniera molto inferiore (solo 2,5 punti circa). Nel complesso il “blocco Pd” scende di quasi il 10%, dal 36,4% al 33,2%. Al secondo posto, molto staccato, il M5s, che si ferma al 9,4%: addirittura in calo rispetto alle precedenti comunali, quando aveva raccolto l’11,7%. Certo il caso Parma/Pizzarotti può da solo spiegare questa contrazione, che comunque rimane eclatante visto il confronto con il 2012, quando il M5s era appena agli albori. La Lega mantiene qui il primato nel fronte di centrodestra, avendo raccolto il 7,3% contro il 5,9% delle liste con il marchio Fi. Ciò significa che il Carroccio ha quasi triplicato i propri voti delle precedenti comunali, ed è cresciuto di quasi il 70% rispetto alle europee dei tre anni fa. Al contrario, il partito di Berlusconi vale la metà delle precedenti comunali (quando però era ancora il Pdl), ma non raggiunge neppure il 50% del risultato raccolto da Fi alle europee. Infine, occorre evidenziare l’incredibile risultato degli altri partiti, cioè quelle liste a sostegno di candidati non aventi in coalizione nessuno dei partiti da noi considerati: nelle regioni della Zona Rossa queste hanno raccolto quasi un quarto dei voti validi proporzionali (il 23,4% per l’esattezza).

Tab. 3 – Risultati aggregati nei 19 comuni superiori al voto nella Zona Rossa, confronto con le recenti elezioni (clicca per ingrandire)

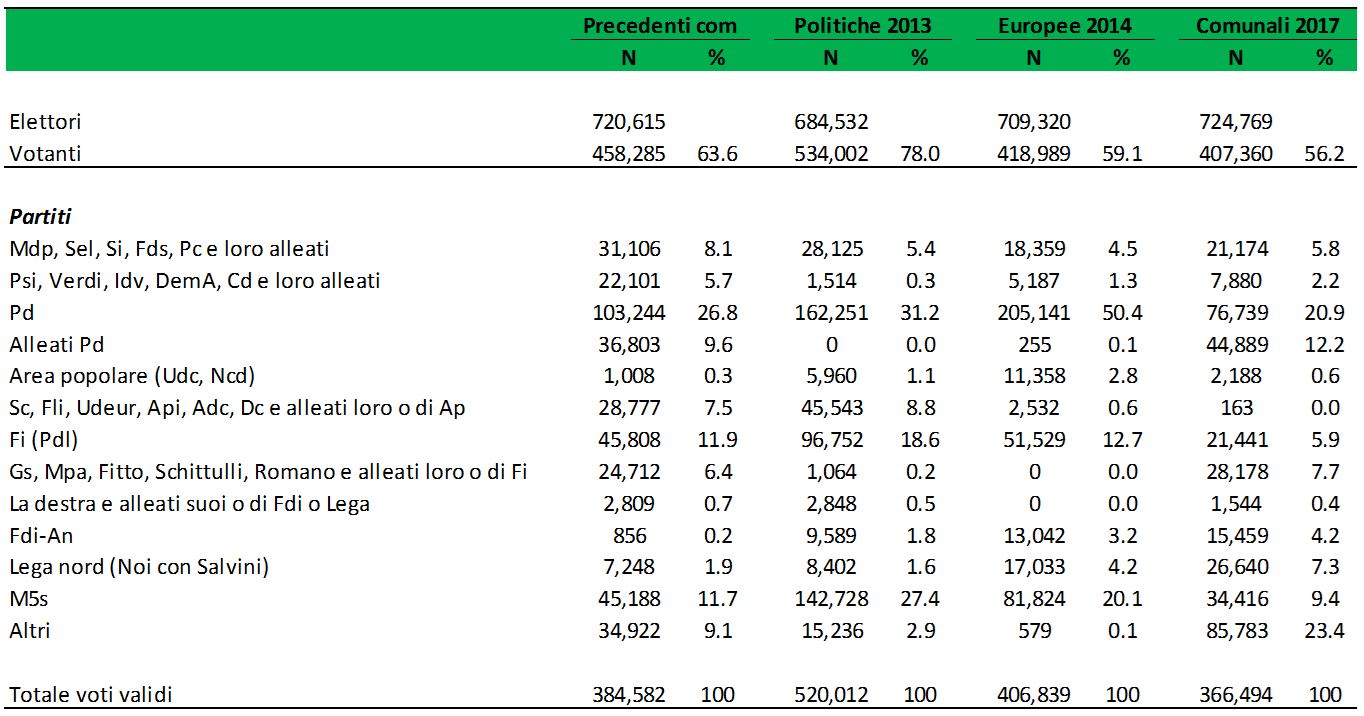

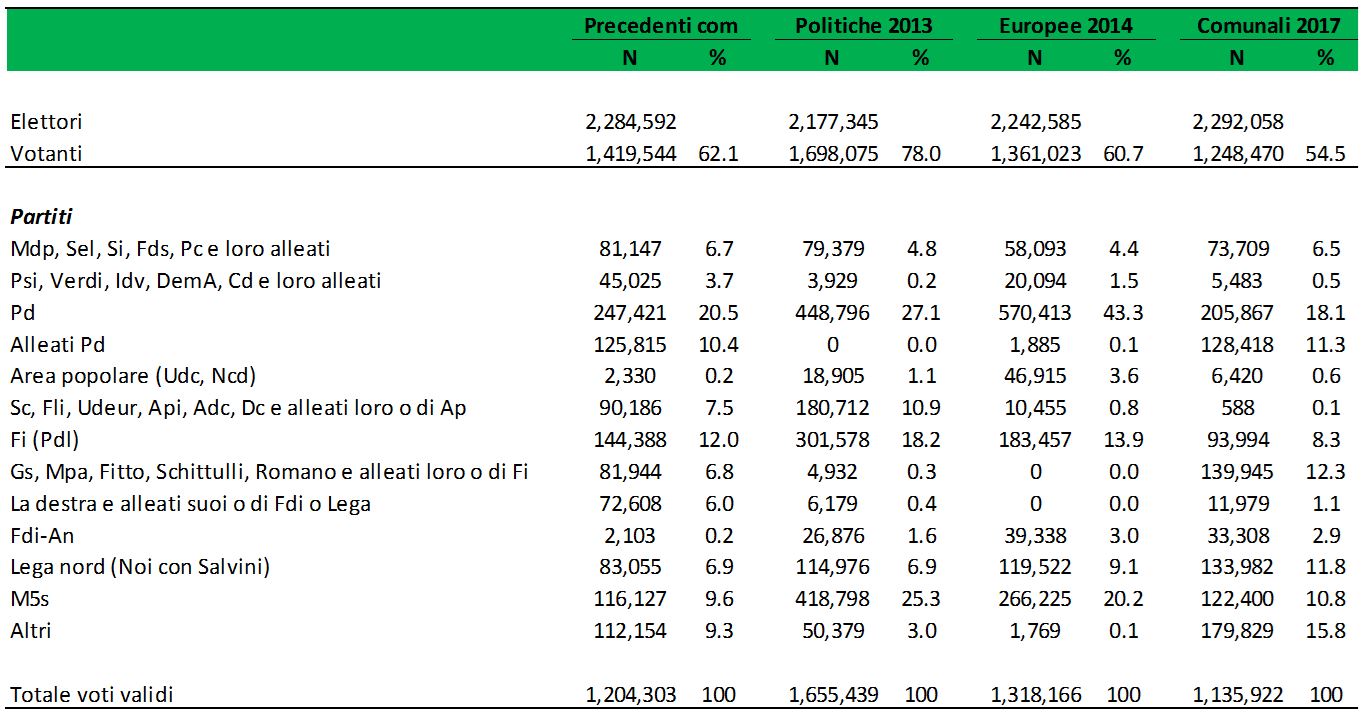

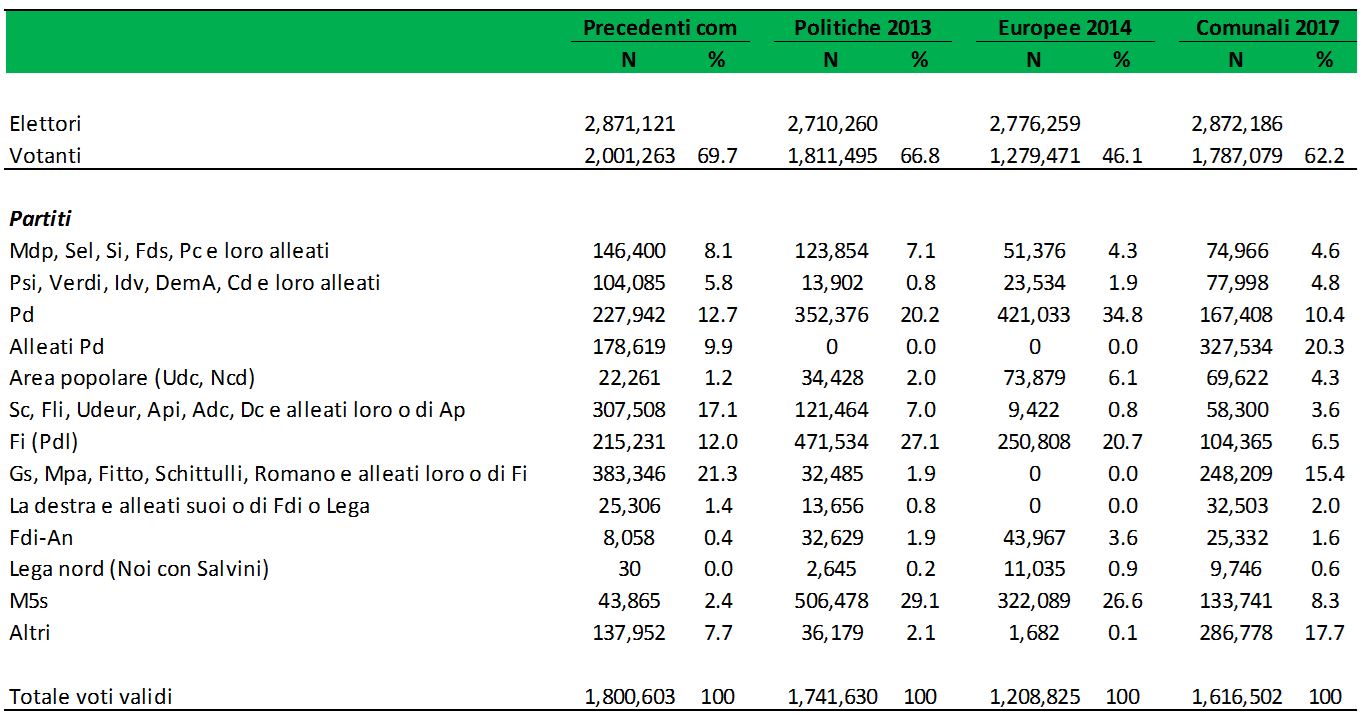

Venendo infine al Sud, ancora una volta il Pd è il primo partito. Qui, però, il partito di Renzi vale appena poco più del 10% (10,4), a dimostrazione della straordinaria frammentazione che si registra nel proporzionale alle comunali nelle regioni meridionali. Il partito di Renzi è in calo di un paio di punti abbondanti dalle precedenti comunali, ma questo è più che compensato dall’aumento dei voti alle liste minori alleate, che sono raddoppiati, passando dal 10 al 20%, sostanzialmente. In pratica le coalizioni del Pd hanno perso alleati partitici di sinistra, ma sono state in grado di mantenere la maggior parte dei voti degli ex alleati di centrosinistra, grazie proprio alle liste civiche. Ciò è confermato dal drastico calo dei voti alle liste di partiti di sinistra, che hanno più che dimezzato il proprio risultato complessivo di cinque anni fa uscendo dalle coalizioni principali di area. Il “blocco Pd” nel suo complesso è in crescita di quasi il 30% al Sud.

Il M5s raccoglie qui il proprio risultato più magro, appena l’8,3%. Ciò è in antitesi sia rispetto alle politiche 2013 che alle europee 2014, quando invece il Movimento aveva raccolto nei comuni superiori chiamati quest’anno al voto e collocati al Sud i risultati migliori. Certo, la maggiore frammentazione registrata in queste elezioni può spiegare parzialmente questo fenomeno. Tuttavia, non possiamo non rilevare come il Meridione sia quindi la zona d’Italia dove il calo del Movimento è più marcato: attorno al 70% sia rispetto alle politiche che alle europee. Certo, questi sono anche i comuni in cui la crescita del risultato percentuale complessivo del M5s rispetto alle precedenti comunali è più evidente (oltre tre volte tanto), ma ciò è ancora una volta dovuto all’aumento della presenza delle liste del Movimento, che è molto maggiore al Sud – dove nelle precedenti comunali il partito di Grillo era presente in meno del 40% dei casi).

Fi si riprende qui lo scettro di partito più votato del centrodestra, avendo tuttavia raccolto con le proprie liste ufficiali appena il 6,5% dei voti. D’altronde il rivale d’area, la Lega, fallisce ancora una volta lo sfondamento a sud della Zona Rossa. Il risultato complessivo delle liste Lega Nord e Noi con Salvini si ferma allo 0,6%, addirittura in calo rispetto alle elezioni europee (quando pure non aveva raggiunto l’1%).

Tab. 4 – Risultati aggregati nei 77 comuni superiori al voto al Sud, confronto con le recenti elezioni (clicca per ingrandire)

Bibliografia

D’Alimonte, R. (2017). Test su divisioni a sinistra e tenuta M5S. /cise/2017/06/11/test-su-divisioni-a-sinistra-e-tenuta-m5s/

Emanuele, V. e A. Paparo (2017). Tutti i numeri delle comunali: scompare il M5S, il centrodestra torna competitivo, i civici sono il terzo polo. /cise/2017/06/12/tutti-i-numeri-delle-comunali-scompare-il-m5s-il-centrodestra-torna-competitivo-i-civici-sono-il-terzo-polo/

Paparo, A. (2016). “I risultati complessivi del primo turno” in Emanuele, V., N. Maggini e A. Paparo, (a cura di). Cosa succede in città? Le elezioni comunali 2016. Dossier Cise (8), Rome, Cise: 105-120. /cise/wp-content/uploads/2016/07/DCISE8_105-120.pdf

[1] Sono esclusi 11 comuni oggi superiori che però nelle precedenti comunali risultavano ancora inferiori ai 15.000 abitanti, e i cui risultati non sono pertanto comparabili (si votata in un turno unico e con un sistema elettorale diverso, senza le liste dei partiti).

[2] L’unica eccezione si ha nel comune di Rivalta di Torino, in cui il M5s sostiene il candidato Mauro Marinari, la cui coalizione è formata da 4 liste civiche senza quella del M5s. I voti ottenuti da queste liste sono stati sommati e costituiscono il totale di voti del M5s a Rivalta di Torino ai fini dei nostri calcoli.

[3] Per i nostri calcoli, abbiamo considerato come liste ufficiali di Forza Italia anche le liste Forza “Comune” che sono risultate chiaramente riconducibili al partito di Berlusconi e che correvano in comuni dove non era presente la lista ufficiale.